九月、伊勢の斎宮、野宮に入る。

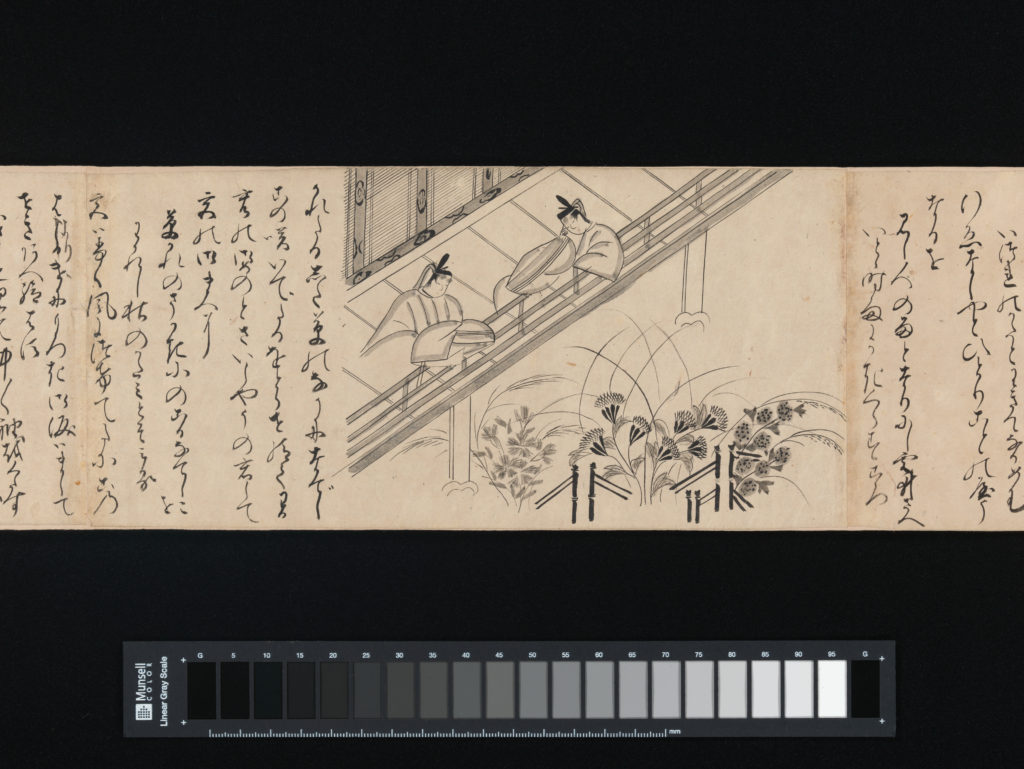

十月、三位中将(かつての頭中将)亡き妹のために喪服を着して源氏の方に参る。

十月、三位中将(かつての頭中将)亡き妹のために喪服を着して源氏の方に参る。

源氏、撫子の花を折って、遺児の乳母である宰相の君をもって母宮に奉る。

すっかり日も暮れたのであかしを近く用意させて、相応な人々 に限り、お前で物語などおさせになる。中納言の君というのは、年来源氏が忍んで情けをお掛けになった人であるけれど、この喪中にはかえって、そうした筋の思いもお掛けにならず、これもお優しいお心からと拝見している。一通りには親しくお語らいになって

「この頃はこうして、在りし日より格別に慣れ親しんで、皆さんの見分けも付くようになったのに、常にこうしていられなくなったら恋しくなりましょうね。悲しいことはもちろんとして、ここであったことをただ思い巡らしてみても、耐え難くなることが多いのです」

とおっしゃればますます皆泣いて、

「お隠れになったことにはもちろん、わたくしらの心もただ暗くなるばかりなのですが、あなた様がここから名残もなくさ迷い出られる折のことを思いますと」

としまいまでも申し上げない。源氏は辺りを感慨深く見渡されて

「名残もなくとはどうして。情けが薄いとうわさをしていらっしゃるのだね。せめて気長な人がいれば、最後はきっと分かってくださろうものを。命ははかないものですがね」

と言って灯 を眺めておいでになるその目元がぬれていて美しいのであった。

故人の取り分けかわいがっていらしたある童子が、両親もなく、本当に心細い思いをしているのを、もっともなことだと源氏は御覧になって、

「貴君 は今は、私の方を心に掛けねばならぬ人でしょう」

とおっしゃると、ひどく泣いている。細いあこめを、人よりは黒く染めて、黒い汗衫 、萱草 色のはかまなどを着ているのも、かわいらしい姿である。

「故人のことを忘れない人は、寂しさを忍んでも、幼い息子のことを見捨てずにここにいらっしゃい。夫婦の仲の名残もなくなって人々 さえも離れていったら、あの子もますます寄る辺がなくなってしまいましょうから」

などと、皆に、気長に待ってほしい旨をおっしゃるけれども、「いやはや、ますます待ちわびることになるであろう」と思うにもますます心細くなる。

左大臣は人々 に、身分身分で区別を付けつつ、たわいない道具や、誠にかの人の形見となるべきものなど、それとないふうを装って皆配らせた。

源氏の君は、こんなふうにぼんやりとのみどうして過ごしていらっしゃれようかと院のところへ参上する。お車を出し、お先乗りなどが参集する間に、時雨は折知り顔に注いで、風は木の葉を誘い、辺りを慌ただしく吹き払ったので、源氏のお前に伺候する人々 は、本当に心細くて、少し乾く間もあったその袖もしとどに潤うてしまう。今夜はそのまま二条院にお泊まりになるようだということで源氏の侍衛 たちも、そちらでお待ち申し上げていようと各々 立って出るので、今日でおしまいということはあるまいけれども、またとなく物悲しい。左大臣も母宮も、今日の有り様に改めてまた悲しさが思われる。源氏は宮のお前に消息をおやりになった。

院が待ち遠しく仰せられますによって、今日はあちらへ参上します。ちょっといで立ちますにつけても、今日まで長らえてしまったことよと心がかき乱されるばかりで、とてもこの声をお聞かせできる塩梅 ではありませんので、そちらへも参らないことにいたしました。

とあるので、宮はいよいよ、目もお見えにならぬほど深く憂いに沈んで、返事もなさらない。左大臣が、すなわちおいでになった。本当に耐え難くお思いになるようで、袖を遠ざけることもおありにならず、それを拝見する人々 も本当に悲しくなる。大将の君は、人の世について様々 にお思い続けになりお泣きになる様が、悲しみも深いことではあるけれど、至って麗しく艶に見える。大臣は、久しくお心をお鎮めになってから

「よわいが積もると、取るに足りないことにつけてすら涙もろくなるものですのに、袖の干る時もないほど思い惑われます今は、なおさら心も鎮まりませんので、人目にも、いたく取り乱して心弱く見えましょうから、それで院などへも参上しないのです。事のついでには、そのようにそれとなく奏してください。幾ばくもない老後になって見捨てられましたのが情けなくもあるのですよ」

と強いて思いを鎮めておっしゃる様子は至って切ない。源氏の君も、度々 鼻をかんで

「先立ち先立たれるこの定めなさはそれも世のさがとこの私にも経験はありながら、差し当たって感じております心惑いは、類いもありそうにございません。院も、この有り様を奏しましたら推し量ってくださるに違いありません」

とおっしゃる。

「それでは、時雨もやみそうにありませんから、暮れない内に」

と大臣は促される。見回して御覧になると、几帳の後ろ、障子の向こうなどの場所に女房が三十人ばかり寄り集まっ て、濃い又は薄いにび色を着つつ、皆、はなはだ心細げに、袖をぬらしつつ坐っているのを、源氏は至って物悲しく御覧になる。

「あなたのお見捨てになるはずのない人もこちらにとどまっていらっしゃるのですから、物のついでには、それでもお立ち寄りくださるだろうなどと私の方では思いを晴らしておりますのに、ひとえに思慮もない女房などは、今日を限りとこの家を見捨てておしまいになるのだと塞いでおりまして、永の別れの悲しみよりも、ただ時々 あなたに親しく奉仕してまいった年月が名残もなくなりそうなのを嘆くと見えますのも無理はございません。打ち解けてはいらっしゃいませんでしたけれど、それでもついにはと、当てにもならない頼みを掛けさせておりましたのに。誠に、心細いこの夕べでございます」

と言うにも泣いておしまいになる。

「本当に浅はかな、人々 の嘆きでございますこと。誠に、今はこれでもとのんきに思っておりました間は、おのずからお目に掛からない折もございましたけれど、かえっ て今は、御挨拶を怠ろうにもほかにどなたを頼みといたしましょう。今に必ずお目に掛かりますよ」

と言って出ておゆきになるのを大臣は、お見送りになって中へお這入りになったところ、しつらえを始めとして、以前に変わるところもないけれど、もぬけの殻のようにむなしい心地がなさる。すずりなどは散らかしたまま帳台の前にお捨てになってある源氏の手習いを取って、それを目を拭いつつ御覧になるので、若い人々 には、悲しい中にも頬笑んだ者もありそうである。物悲しい昔物語を、唐 のものも大和のものも書き散らしつつ、草 にも楷 にも、様々 に交ぜて珍しくお書きになってある。優れたお手だと、空を仰いでお眺めになる。こうした人をよその人と見なさねばならぬのは惜しいことであろう。

旧 き枕 故 き衾 誰 と共にか

とあるところに

亡き霊 ぞいとど悲しき

寝し床のあくがれ難き心習ひに

(亡き人の魂はますます悲しかろう。寝るのに慣れたこの床からはさ迷い難いだろうから)

また

霜の華白し

とあるところに

君なくてちり積もりぬる常 夏の

露打ち払ひ 幾夜寝 ぬらむ

(あなたがいなくなってちりの積もっているこの床に、撫子の露のような涙を払い、幾夜寝ていることだろう)

先日のものであろう花が、枯れたまま中に交じっている。宮にお見せになって

「あの子のことはそれはそれとしても、こんな悲しいことは世に類いあるまいと思いながら、長くない契りで、こうして心を惑わすはずのものだったのであろうと、前世のことをかえってむごく思いやっては恋しさを冷ましておりますのに、この頃はただますます耐え難く、それにあの大将の君がこうなった以上はよその人になっておしまいになることが、張り合いもなく悲しく思われるのです。一日二日もお見えにならず間遠においでになったことをすら、面白くなく胸も痛く思っておりましたのに、その朝夕の光を失ってはどうして長らえていられましょうか」

と、声を忍びもあえずお泣きになるので、お前にいた年配の人などが、いたく悲しくてどっと涙を流すのは、寒々 とした夕べの有り様である。

若い人々 は、所々 に群れて坐りつつ仲間どうし物悲しいことを語らっては

「大臣のお考えになるように、源氏の君の物思いは我が子にお目に掛かってこそ晴れるはずとは思いましても、至ってたわいないお年の程の形見でございますから」

と言って各々

「ちょっと退出してまた参上しましょう」

と言ったりするので、互いに別れを惜しむ折はめいめい、物悲しいことも多くある。

院のところへ源氏が参上したところ、

「本当に面痩せてしまって。精進に日を経る故だろうか」

と気遣わしくおぼし召して、御前で食事などさせてとかくお心に掛けて扱っておいでになる様は優しくかたじけない。

かつて藤壺にいらしたあの中宮のところに参上すると人々 が、珍しがって拝見する。王命婦の君をして源氏に

「思いも尽きぬことでしょうけれど、程を経るにつけてもいかがお過ごしでしょうか」

と消息を言わせた。

「変わらぬものはない世だと一通りにはわきまえておりましたけれど、目に近く見てしまいますと、いとわしいことが多くて思い乱れておりましたけれど、あなたからの度々 の消息に物思いを晴らして今日までも世に在ったのでございます」

と言って、こんな折でなくても心苦しいのにますます感極まってくる。無文 の上のきぬに、にび色の下襲 、纓 は巻いておいでになる簡素なお姿で、華やかに装われたときよりも若々しさは勝っておいでになる。あの東宮のところへも久しく参上しない心もとなさなど申し上げてから、夜更けに退出なさるのである。

二条院では、あちこちを払い磨いて男も女もお待ち申し上げている。上臈女房たちが、皆参上して我も我もと装い化粧をしたところを見るにつけても、気も塞いで居並んでいたあちらの有り様が物悲しく思い出される。

装束を召し替えて西の対においでになった。冬の衣替えのしつらえは、曇りもなく鮮やかに見えて、麗しい若人、童子が、見苦しくないよう姿を整えていて、少納言の乳母のこの取り計らいを、心もとないところもないと心憎く御覧になる。姫君は、至って愛らしく繕うておいでになる。

「久しく見ない間に、本当に大人びておしまいになって」

と言って、小さい几帳を引き上げて御覧になれば、横を向いて笑っておいでになる御様子は、物足りないところもない。「火影には横顔も、髪の様子もただ、心を尽くし申し上げるあの人にたがうところもなくなってきた」と御覧になるにも本当にうれしくなる。近くお寄りになっ て、待ち遠しかった間のことなどをおっしゃって

「この頃のお話をゆったりとお聞かせしたいのですけれど、縁起でもなく思われますので、しばし別のところにとどまってから参りましょう。もう今は、絶えずお目に掛かれるはずですから、いとわしく思われるほどでしょうね」

とお語らいになるのを、少納言は、うれしく聞きはするもののなお、心もとなくお思い申し上げる。「やんごとないお忍び所にも、多くかかずらっておいでになるのだから、また、気の置かれる人が出てくることにもなるだろうか」と思うのは、かわいくない心からだろうか。

居室にお移りになって、中将の君という者が、興に任せて足などもんだりしてから源氏はお休みになった。翌朝には、左大臣のもとに文をおやりになる。返書を御覧になるにも、感慨は尽きることがない。本当に物を思い続けてはいるけれど、秘密に出歩くことも、物憂く思われるようになって思い立ちもなさらない。姫君は、何事も、すっかり願わしく整って、本当に美しくお見えになるばかりで、源氏と似合わしい年の程にもあるいは見なされて、意味ありげなことなど折々 おっしゃ って試みられるけれども、お察しにもならない様子である。

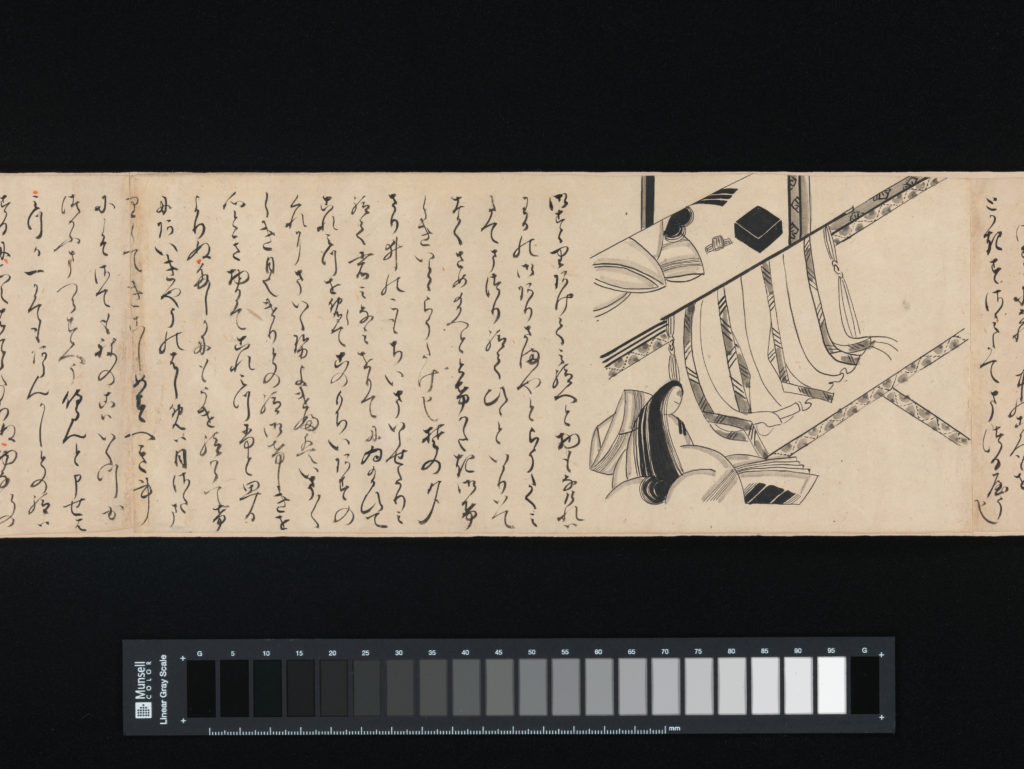

つれづれなのでただ姫君のいる方で、碁を打ったり、偏継ぎをしたりして、日をお暮らしになるけれども、心がさとく愛敬も添い、たわいない戯れ事の中にも、筋の良さを表されるので、その方のことは諦めてこられた年月こそただ可憐なばかりだったのが忍び難くなって、気の毒ではあるが……。何があったのであろう、従者にそれと見分けが付くような仲ではないが、男君は早くお起きになって、女君は更にお起きにならない朝があった。人々 は

「どういうわけで、おいでにならないのでしょうね。御気分でも、お悪いのでしょうか」

と見て嘆き奉っているところへ源氏の君は、居室へおいでになるということで、女君の帳台の内にすずりの箱を差し入れて出ておしまいになった。人の見ておらぬ間にようよう女君が頭をもたげると、結んだ文が、枕もとにある。何気なく、開けて御覧になれば、

あやなくも隔てけるかな

夜を重ね さすがに慣れし 夜の衣を

(あまりに長く中に隔ててきたのです。夜を重ねて、さすがに慣れた、あなたの寝間着を)

と気の向くままお書きになったようである。

こんなお心がおありになろうとはかつて思いも寄らなかったので「どうしてこんな情けないお心を、うっかり頼もしいものにお思い申し上げたことだろう」とあきれておしまいになる。昼頃に、源氏がおいでになって

「苦しそうにしていらっしゃるとのことですが、御気分はいかがでしょう。今日は、碁も打てず寂しくてね」

と言ってのぞかれると、いよいよ服を引っかぶって伏しておしまいになる。人々 は、お前を退いているので、源氏はお寄りになって

「どうなさいました。愛想もないお取扱いで。思いの外、情けもおありにならないのですね。人もさぞかし、いぶかしく思いましょうに」

と言ってふすまを引きのけられたところ、浴びたような汗で額髪までいたくぬれておいでになる。

「まあ情けない。これは本当に、穏やかなことではありませんね」

と言ってよろずになだめられるけれども、誠にむごいと思っていらして、少しも返事をなさらない。

「えいままよ、これきりお目に掛かりますまい。恥をかかされた」

などと怨じてすずり箱を開けて御覧になるけれど、返歌もないので、いとけない有り様だと可憐に御覧になって、ひねもす、帳台の中にいてお慰めになるけれども、解け難いお心はますます可憐である。

「この頃はこうして、在りし日より格別に慣れ親しんで、皆さんの見分けも付くようになったのに、常にこうしていられなくなったら恋しくなりましょうね。悲しいことはもちろんとして、ここであったことをただ思い巡らしてみても、耐え難くなることが多いのです」

とおっしゃればますます皆泣いて、

「お隠れになったことにはもちろん、わたくしらの心もただ暗くなるばかりなのですが、あなた様がここから名残もなくさ迷い出られる折のことを思いますと」

としまいまでも申し上げない。源氏は辺りを感慨深く見渡されて

「名残もなくとはどうして。情けが薄いとうわさをしていらっしゃるのだね。せめて気長な人がいれば、最後はきっと分かってくださろうものを。命ははかないものですがね」

と言って

故人の取り分けかわいがっていらしたある童子が、両親もなく、本当に心細い思いをしているのを、もっともなことだと源氏は御覧になって、

「

とおっしゃると、ひどく泣いている。細いあこめを、人よりは黒く染めて、黒い

「故人のことを忘れない人は、寂しさを忍んでも、幼い息子のことを見捨てずにここにいらっしゃい。夫婦の仲の名残もなくなって

などと、皆に、気長に待ってほしい旨をおっしゃるけれども、「いやはや、ますます待ちわびることになるであろう」と思うにもますます心細くなる。

左大臣は

源氏の君は、こんなふうにぼんやりとのみどうして過ごしていらっしゃれようかと院のところへ参上する。お車を出し、お先乗りなどが参集する間に、時雨は折知り顔に注いで、風は木の葉を誘い、辺りを慌ただしく吹き払ったので、源氏のお前に伺候する

院が待ち遠しく仰せられますによって、今日はあちらへ参上します。ちょっといで立ちますにつけても、今日まで長らえてしまったことよと心がかき乱されるばかりで、とてもこの声をお聞かせできる

とあるので、宮はいよいよ、目もお見えにならぬほど深く憂いに沈んで、返事もなさらない。左大臣が、すなわちおいでになった。本当に耐え難くお思いになるようで、袖を遠ざけることもおありにならず、それを拝見する

「よわいが積もると、取るに足りないことにつけてすら涙もろくなるものですのに、袖の干る時もないほど思い惑われます今は、なおさら心も鎮まりませんので、人目にも、いたく取り乱して心弱く見えましょうから、それで院などへも参上しないのです。事のついでには、そのようにそれとなく奏してください。幾ばくもない老後になって見捨てられましたのが情けなくもあるのですよ」

と強いて思いを鎮めておっしゃる様子は至って切ない。源氏の君も、

「先立ち先立たれるこの定めなさはそれも世のさがとこの私にも経験はありながら、差し当たって感じております心惑いは、類いもありそうにございません。院も、この有り様を奏しましたら推し量ってくださるに違いありません」

とおっしゃる。

「それでは、時雨もやみそうにありませんから、暮れない内に」

と大臣は促される。見回して御覧になると、几帳の後ろ、障子の向こうなどの場所に女房が三十人ばかり寄り集

「あなたのお見捨てになるはずのない人もこちらにとどまっていらっしゃるのですから、物のついでには、それでもお立ち寄りくださるだろうなどと私の方では思いを晴らしておりますのに、ひとえに思慮もない女房などは、今日を限りとこの家を見捨てておしまいになるのだと塞いでおりまして、永の別れの悲しみよりも、ただ

と言うにも泣いておしまいになる。

「本当に浅はかな、

と言って出ておゆきになるのを大臣は、お見送りになって中へお這入りになったところ、しつらえを始めとして、以前に変わるところもないけれど、もぬけの殻のようにむなしい心地がなさる。すずりなどは散らかしたまま帳台の前にお捨てになってある源氏の手習いを取って、それを目を拭いつつ御覧になるので、若い

とあるところに

亡き

寝し床のあくがれ難き心習ひに

(亡き人の魂はますます悲しかろう。寝るのに慣れたこの床からはさ迷い難いだろうから)

また

霜の華白し

とあるところに

君なくてちり積もりぬる

露打ち払ひ

(あなたがいなくなってちりの積もっているこの床に、撫子の露のような涙を払い、幾夜寝ていることだろう)

先日のものであろう花が、枯れたまま中に交じっている。宮にお見せになって

「あの子のことはそれはそれとしても、こんな悲しいことは世に類いあるまいと思いながら、長くない契りで、こうして心を惑わすはずのものだったのであろうと、前世のことをかえってむごく思いやっては恋しさを冷ましておりますのに、この頃はただますます耐え難く、それにあの大将の君がこうなった以上はよその人になっておしまいになることが、張り合いもなく悲しく思われるのです。一日二日もお見えにならず間遠においでになったことをすら、面白くなく胸も痛く思っておりましたのに、その朝夕の光を失ってはどうして長らえていられましょうか」

と、声を忍びもあえずお泣きになるので、お前にいた年配の人などが、いたく悲しくてどっと涙を流すのは、

若い

「大臣のお考えになるように、源氏の君の物思いは我が子にお目に掛かってこそ晴れるはずとは思いましても、至ってたわいないお年の程の形見でございますから」

と言って

「ちょっと退出してまた参上しましょう」

と言ったりするので、互いに別れを惜しむ折はめいめい、物悲しいことも多くある。

院のところへ源氏が参上したところ、

「本当に面痩せてしまって。精進に日を経る故だろうか」

と気遣わしくおぼし召して、御前で食事などさせてとかくお心に掛けて扱っておいでになる様は優しくかたじけない。

かつて藤壺にいらしたあの中宮のところに参上すると

「思いも尽きぬことでしょうけれど、程を経るにつけてもいかがお過ごしでしょうか」

と消息を言わせた。

「変わらぬものはない世だと一通りにはわきまえておりましたけれど、目に近く見てしまいますと、いとわしいことが多くて思い乱れておりましたけれど、あなたからの

と言って、こんな折でなくても心苦しいのにますます感極まってくる。

二条院では、あちこちを払い磨いて男も女もお待ち申し上げている。上臈女房たちが、皆参上して我も我もと装い化粧をしたところを見るにつけても、気も塞いで居並んでいたあちらの有り様が物悲しく思い出される。

装束を召し替えて西の対においでになった。冬の衣替えのしつらえは、曇りもなく鮮やかに見えて、麗しい若人、童子が、見苦しくないよう姿を整えていて、少納言の乳母のこの取り計らいを、心もとないところもないと心憎く御覧になる。姫君は、至って愛らしく繕うておいでになる。

「久しく見ない間に、本当に大人びておしまいになって」

と言って、小さい几帳を引き上げて御覧になれば、横を向いて笑っておいでになる御様子は、物足りないところもない。「火影には横顔も、髪の様子もただ、心を尽くし申し上げるあの人にたがうところもなくなってきた」と御覧になるにも本当にうれしくなる。近くお寄りに

「この頃のお話をゆったりとお聞かせしたいのですけれど、縁起でもなく思われますので、しばし別のところにとどまってから参りましょう。もう今は、絶えずお目に掛かれるはずですから、いとわしく思われるほどでしょうね」

とお語らいになるのを、少納言は、うれしく聞きはするもののなお、心もとなくお思い申し上げる。「やんごとないお忍び所にも、多くかかずらっておいでになるのだから、また、気の置かれる人が出てくることにもなるだろうか」と思うのは、かわいくない心からだろうか。

居室にお移りになって、中将の君という者が、興に任せて足などもんだりしてから源氏はお休みになった。翌朝には、左大臣のもとに文をおやりになる。返書を御覧になるにも、感慨は尽きることがない。本当に物を思い続けてはいるけれど、秘密に出歩くことも、物憂く思われるようになって思い立ちもなさらない。姫君は、何事も、すっかり願わしく整って、本当に美しくお見えになるばかりで、源氏と似合わしい年の程にもあるいは見なされて、意味ありげなことなど

つれづれなのでただ姫君のいる方で、碁を打ったり、偏継ぎをしたりして、日をお暮らしになるけれども、心がさとく愛敬も添い、たわいない戯れ事の中にも、筋の良さを表されるので、その方のことは諦めてこられた年月こそただ可憐なばかりだったのが忍び難くなって、気の毒ではあるが……。何があったのであろう、従者にそれと見分けが付くような仲ではないが、男君は早くお起きになって、女君は更にお起きにならない朝があった。

「どういうわけで、おいでにならないのでしょうね。御気分でも、お悪いのでしょうか」

と見て嘆き奉っているところへ源氏の君は、居室へおいでになるということで、女君の帳台の内にすずりの箱を差し入れて出ておしまいになった。人の見ておらぬ間にようよう女君が頭をもたげると、結んだ文が、枕もとにある。何気なく、開けて御覧になれば、

あやなくも隔てけるかな

夜を重ね

(あまりに長く中に隔ててきたのです。夜を重ねて、さすがに慣れた、あなたの寝間着を)

と気の向くままお書きになったようである。

こんなお心がおありになろうとはかつて思いも寄らなかったので「どうしてこんな情けないお心を、うっかり頼もしいものにお思い申し上げたことだろう」とあきれておしまいになる。昼頃に、源氏がおいでになって

「苦しそうにしていらっしゃるとのことですが、御気分はいかがでしょう。今日は、碁も打てず寂しくてね」

と言ってのぞかれると、いよいよ服を引っかぶって伏しておしまいになる。

「どうなさいました。愛想もないお取扱いで。思いの外、情けもおありにならないのですね。人もさぞかし、いぶかしく思いましょうに」

と言ってふすまを引きのけられたところ、浴びたような汗で額髪までいたくぬれておいでになる。

「まあ情けない。これは本当に、穏やかなことではありませんね」

と言ってよろずになだめられるけれども、誠にむごいと思っていらして、少しも返事をなさらない。

「えいままよ、これきりお目に掛かりますまい。恥をかかされた」

などと怨じてすずり箱を開けて御覧になるけれど、返歌もないので、いとけない有り様だと可憐に御覧になって、ひねもす、帳台の中にいてお慰めになるけれども、解け難いお心はますます可憐である。

その夜、亥 の子餅を用意させた。喪中なので、事々 しからず女君にだけ、かわいらしい檜 わり子の中へ色とりどりに用意してあるのを御覧になって源氏の君は、寝殿へおいでになって惟光を召して

「こんな餅をば、これほど一杯に数々 あるのでなくてよいから明日の暮れにも用意させなさい。今日は、縁起でもない日であっ たよ」

と頬笑んでおっしゃる御様子に、惟光は機転が利く男でふと思い当たったので、確かにも承らないままに

「誠に新枕には、日柄をえって召し上がらねばなりませんことで。それにしましても、その『子 の子餅』は幾つ作らせたらようございましょう」

と、真顔に申すので、

「三つが 一つ

(三日の餅ならこれの三分の一)

ほどではどうだろうね」

と源氏がおっしゃると、すっかり心得て立ってゆく。物慣れた男だなと、君はお思いになる。惟光は二条院の人には言わないで、実家でこれをほとんど手ずから作ってしまったのである。

男君は、女君をなだめ兼ねて、今初めて盗んできた人のような心地がするのも本当にかわいらしく「年来この人のことをいとおしくお思い申し上げてきたが、昨日からの思いに比べればそんなものは切れ端にもならない。人の心は、怪しいものよ。今は、一夜でも隔てられては耐え切れまい」と思われる。

おっしゃっておいたあの餅を、惟光は忍んで、夜もいたく更けてから持ってまいった。「年配の少納言では、姫君が恥ずかしくお思いになろうか」と思慮も深く気を遣って、その娘の弁という者を呼び出して

「これを姫君に、忍んで差し上げなさい」

と言って御簾の向こうに香壺 の箱を一つ差し入れた。

「これは確かに、枕元に差し上げるべき祝いのものでございます。ゆめゆめ過ちのないように」

と言うので、怪しいとは思うけれども

「過ちだなんて、そんなこといたしませんわ」

と言って箱を取るので、

「誠に、今はそんな言葉は慎んでくださいまし」

「まさか、交じりようがございません」

と言う。若い人で、惟光の内意にも深くは考え及ばないので、持ってまいって枕元に近い几帳より差し入れたのを、源氏の君がいつものように言ってお知らせになったことであろう。

人は知りようもないことだったが、翌朝早くこの箱を下げさせた時に、親しい限りの人々 には思い当たることもあった。皿などは、いつの間に用意したのであろう、台の華足 も本当に清らかで、餅の様子も殊更めき、至って面白く調えてある。少納言は、本当にこんなにまではと思っていたのに、感慨も深くかたじけなく、思い至らぬこととてないそのお心にまずは泣かれた。

「それにしても、内々 に言っておいてくださったらねえ。あの惟光も、どう思っていたのでしょう」

と人々 はひそひそと話し合っている。

「こんな餅をば、これほど一杯に

と頬笑んでおっしゃる御様子に、惟光は機転が利く男でふと思い当たったので、確かにも承らないままに

「誠に新枕には、日柄をえって召し上がらねばなりませんことで。それにしましても、その『

と、真顔に申すので、

「

(三日の餅ならこれの三分の一)

ほどではどうだろうね」

と源氏がおっしゃると、すっかり心得て立ってゆく。物慣れた男だなと、君はお思いになる。惟光は二条院の人には言わないで、実家でこれをほとんど手ずから作ってしまったのである。

男君は、女君をなだめ兼ねて、今初めて盗んできた人のような心地がするのも本当にかわいらしく「年来この人のことをいとおしくお思い申し上げてきたが、昨日からの思いに比べればそんなものは切れ端にもならない。人の心は、怪しいものよ。今は、一夜でも隔てられては耐え切れまい」と思われる。

おっしゃっておいたあの餅を、惟光は忍んで、夜もいたく更けてから持ってまいった。「年配の少納言では、姫君が恥ずかしくお思いになろうか」と思慮も深く気を遣って、その娘の弁という者を呼び出して

「これを姫君に、忍んで差し上げなさい」

と言って御簾の向こうに

「これは確かに、枕元に差し上げるべき祝いのものでございます。ゆめゆめ過ちのないように」

と言うので、怪しいとは思うけれども

「過ちだなんて、そんなこといたしませんわ」

と言って箱を取るので、

「誠に、今はそんな言葉は慎んでくださいまし」

「まさか、交じりようがございません」

と言う。若い人で、惟光の内意にも深くは考え及ばないので、持ってまいって枕元に近い几帳より差し入れたのを、源氏の君がいつものように言ってお知らせになったことであろう。

人は知りようもないことだったが、翌朝早くこの箱を下げさせた時に、親しい限りの

「それにしても、

と

源氏、二十三歳。正月一日、所々 に参る。左大臣のところに参って消息を母宮にやる。(葵終)