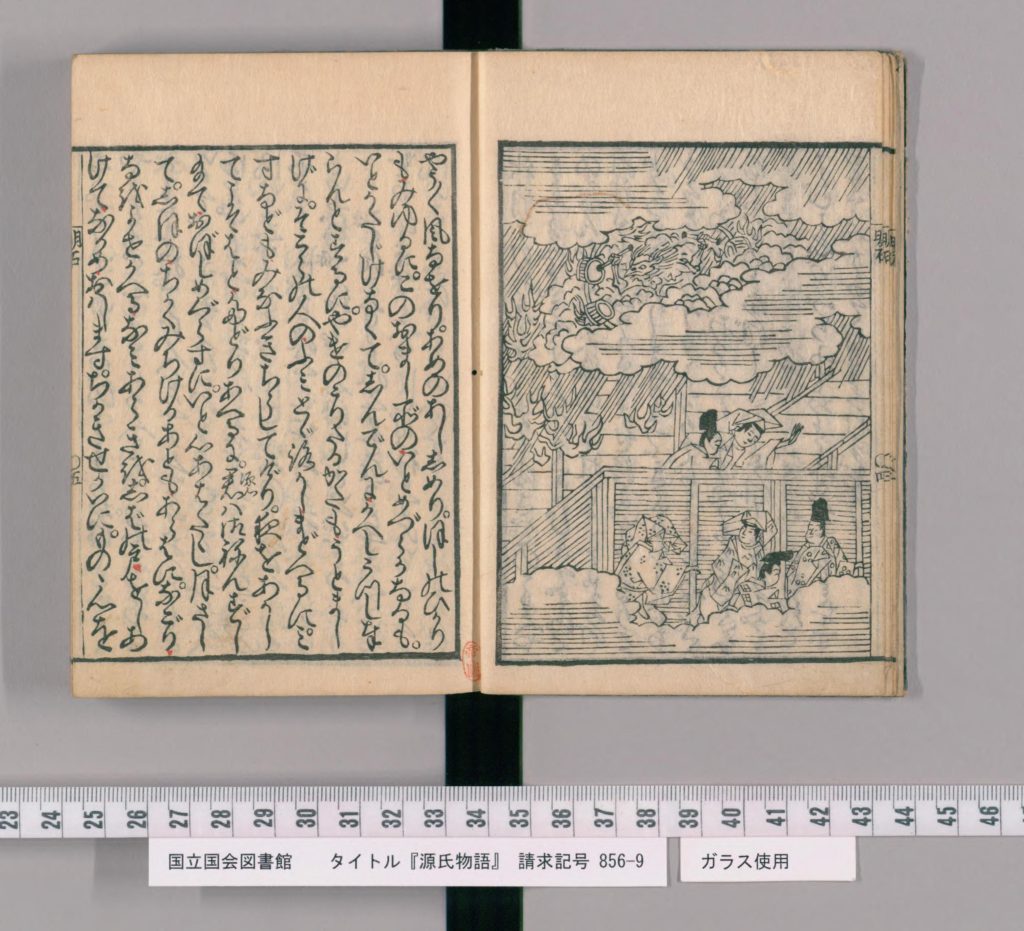

帝、夢に故桐壺院を御覧になる。

太政大臣(かつての右大臣)薨御。

太政大臣(かつての右大臣)薨御。

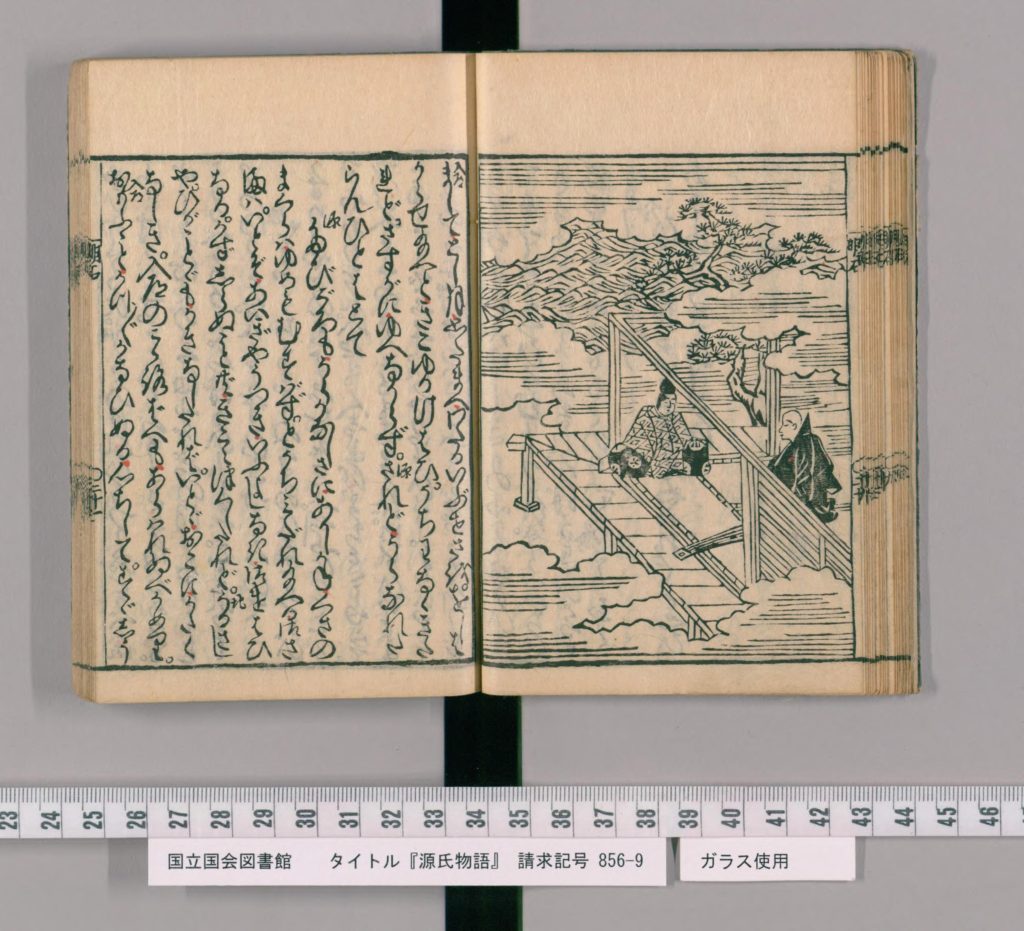

入道は忍んでまずまずの日柄を見て、母君がとかく思い煩うのを聞き入れず、弟子どもなどにすら知らせず心一つに、起き伏し丘辺の家を輝くばかりにしつらえて、十三日の月が際やかに差し始めた折に源氏にただ

あたら夜の

(惜しむべきこの夜の月と花とを、同じことなら、美を知っている人にお見せできましたら)

と申し上げた。源氏の君は、物好きのようだとお思いになるけれども、お直衣を繕ってお召しになり、夜更けに御出発になる。お車も、二つとなくこしらえてあったのだけれど、窮屈だと言ってお馬で御出発になる。惟光などばかりを伺候させておいでになる。丘辺の家はやや遠く這入ったところなのである。道中も、周りの浦々を見渡されて、思い合ったどうしで見たいような入り江の月影にも、まずは、恋しいあの人のことをお思い出しになるので、そのまま馬を引いてそこを過ぎ、都へ赴いてしまおうかとお思いになる。

あたら夜の

(惜しむべきこの夜の月と花とを、同じことなら、美を知っている人にお見せできましたら)

と申し上げた。源氏の君は、物好きのようだとお思いになるけれども、お直衣を繕ってお召しになり、夜更けに御出発になる。お車も、二つとなくこしらえてあったのだけれど、窮屈だと言ってお馬で御出発になる。惟光などばかりを伺候させておいでになる。丘辺の家はやや遠く這入ったところなのである。道中も、周りの浦々を見渡されて、思い合ったどうしで見たいような入り江の月影にも、まずは、恋しいあの人のことをお思い出しになるので、そのまま馬を引いてそこを過ぎ、都へ赴いてしまおうかとお思いになる。

秋の夜の月毛の駒よ

我が恋ふる雲居をかけれ 時の間も見む

(秋の夜の月ではないが、この月毛の駒よ、私が恋うている空をかけてくれ。時の間でもあの人を見よう)

と独りごたれる。その家の造りようは、木立が茂って、厳かなところが勝っており、見所のある住まいである。海のほとりの家は、立派で面白かったが、こちらは、心細く住んでいる様が、こんなところにいては物思いも残すところがあるまいと想像されて切ない。三昧堂が近くて、鐘の声が、松風に響き合って物悲しく、岩に生えている松の根差しも、趣のある様子である。前栽では虫が、声を尽くしている。

我が恋ふる雲居をかけれ 時の間も見む

(秋の夜の月ではないが、この月毛の駒よ、私が恋うている空をかけてくれ。時の間でもあの人を見よう)

と独りごたれる。その家の造りようは、木立が茂って、厳かなところが勝っており、見所のある住まいである。海のほとりの家は、立派で面白かったが、こちらは、心細く住んでいる様が、こんなところにいては物思いも残すところがあるまいと想像されて切ない。三昧堂が近くて、鐘の声が、松風に響き合って物悲しく、岩に生えている松の根差しも、趣のある様子である。前栽では虫が、声を尽くしている。

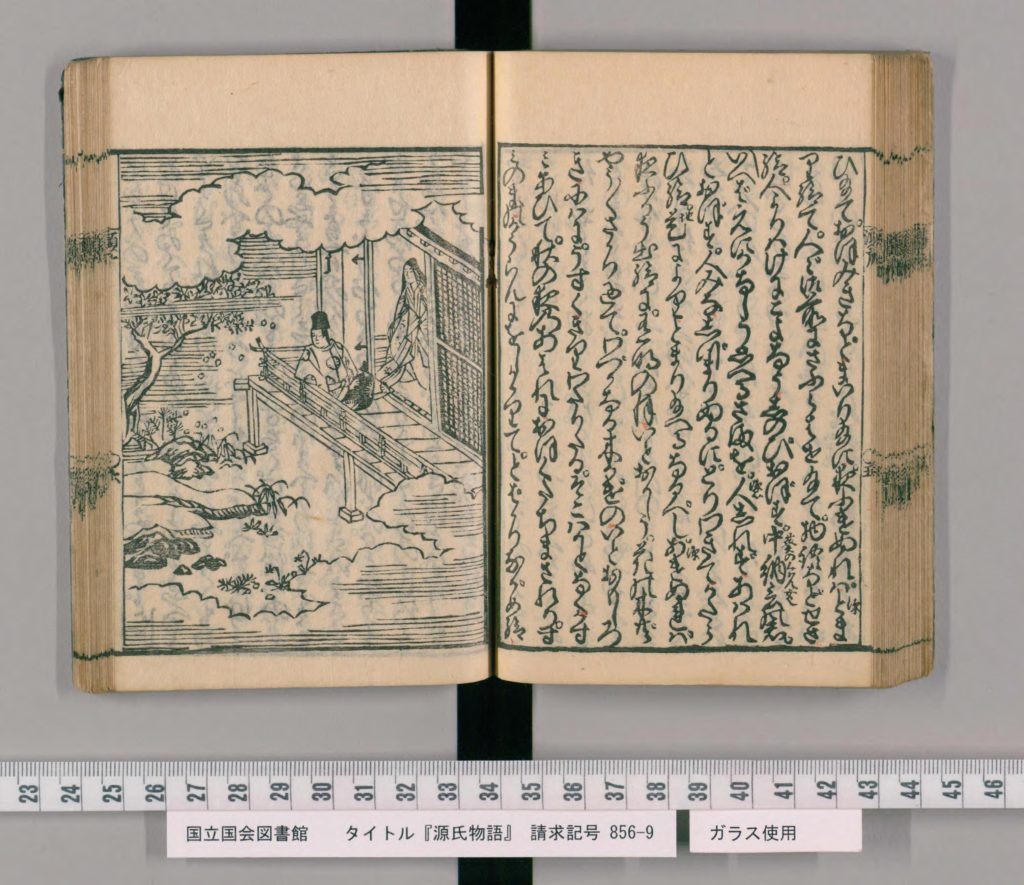

ここかしこの様子などを御覧になる。娘を住まわせているところは殊に磨いてあって、月を入れている真木の戸口は、僅かばかり押し開けてある。ためらいながら、源氏が何かとおっしゃるにも、そんなにまでは見せ奉るまいと、深く思っているようなので、嘆かわしくも打ち解けないそんな性分を「殊の外に一人前らしくもしているな。親しくなってくださりそうもない身分の人ですら、これほどに言い寄っていれば情に引かされたものなのに、本当にこんなにも落ちぶれてしまったので侮られるのだろうか」と、憎らしそうに様々に思い悩んでいらっしゃる。「不人情に無理やりにというのも、事宜に外れる。意地の張り合いに負けるのも人目に悪いけれど」などと思い乱れながらお恨みになる様は誠に、物事をわきまえているとかいう人にこそ見せたいものである。近くの几帳のひもが箏に当たっ て音が鳴ったのも、素振りもしどけなく打ち解けながらまさぐっていたであろうその様子が見えるようで面白く、よく話に聞いておりますその琴だけでもなどとよろずにおっしゃる。

むつ言を語り合はせむ人もがな

憂き世の夢も半ば覚むやと

(むつ言を共に語る人がいてほしいのです。そうすればつらいこの世の夢も半ばは覚めるかと)

明けぬ夜にやがて惑へる心には

いづれを夢と分きて語らむ

(無明長夜 にそのまま迷っているようなこの心では、どちらを夢と分けて語れましょう)

返歌のほのかな気配は、伊勢の御息所に本当によく似ている。何気なく打ち解けて坐っていて思いも掛けないところだったので本当にどうしようもなくて、近くにあった障子の内に這入って、どうやって固めたものか本当に緩みそうになかったから、強いて無理やりにはお開けにならないようである。されど、そうしてばかりもどうしていられようか。その人柄は至って品が良く、ほっそりとしていて、気を許せないような様子をしているのである。こうも強引な契りとなったことをお思いになるにも、感慨は浅くない。近寄って見て思慕も増さったらしく、平生はいとわしい、夜の長さも、今は早く明けてしまったという心地がするので、人に知られまいとお思いになるにも心が落ち着かなくて、懇ろに語らっておいて出ておしまいになる。きぬぎぬの文は、今日はいたく忍んで出してきたのである。むやみにやましくなられたのであろうか。女の方でも、こんなことはどうしても漏らすまいとして文の使いを、事々しくももてなさないことに、入道は胸を痛めている。その後は男も、忍びつつ時々おいでになるのみである。それは「道のりも少し離れているしおのずから、口さがない海人が交じってきて見られたりしないだろうか」と気兼ねをしておいでになったのだが、女の方ではそれを案の定おいでがなくなったと悲しんでいるので、誠にどうなるのであろうと入道も、極楽への願いも忘れてただその気配を待つということになっ た。こうして今更に心を乱すことになるのも、至っ て哀れなことである。

こんなことを二条院の君が、風の便りにも漏れ聞かれることがあったら、戯れだとしても心の隔てがあったのだと思われて疎まれようと、それが心苦しく恥ずかしく思われるのも、ひたむきな、お慈しみのほどなのである。「自分の放蕩をさすがに、気に留めて恨んでいらした折々 もあったが、なんだって、無意味な慰み事につけてそんなふうに思われたりしたのだろう」などと時を取り返したくなり、明石の君の様子を御覧になるにつけても、二条の君への恋しさが慰む手立てはないので、いつもより文を細やかにお書きになって

そうそう、我ながら不本意な出来心のせいであなたに疎まれた折々を思い出してさえ胸が痛いのにまたしても、怪しくはかない夢を見たのです。このように問わず語りに申し上げたことに、私の隔てのない心のほどを思い合わせてください。

誓ひし言も

(誓った言葉をたがえたら、神よ、理非を判断してください)

などと書いて、

何事につけても、

しほしほとまづぞ泣かるる

仮初めの海松布 は海人のすさびなれども

(さめざめとまずは泣かれるのです。仮初めにあの人に添うたことは海松のような海人の慰み事ですけれども)

とあったそのお返事には、何気なく可憐に書いて

忍び兼ねてのその夢語りにつけても、思い合わせられることは多うございますのに、

うらなくも思ひけるかな

契りしを松より波は越えじものぞと

(うっかり思っていたものですね。契ったのだから松を波が越え不実な心をあなたが持ったりはしまいと)

あっさりとはしているけれども一際優れたほのめかしようなので、本当にいとしく放っておき難く御覧になって、その名残も久しく、忍びの旅寝もなさらないようになる。女は、思っていたとおりになったので、今は誠に身を投げてしまおうという心地がする。「行く末も短そうな親ばかりを頼もしい者として、いつの世に人並々になるはずの身とも思ってはいなかったけれど、ただ何となく過ごしてきたあの年月には何事に心を悩ましたりしただろうか。男女の仲とはこんなにも悲しく物思わしいものだっ たのだ」と、かねて推し量りに思っていたよりもよろずに悲しいのだけれど、平らかに取り繕って、かわいらしい様子に見せている。男の方でもそれをいとしいとは、月日に従ってますますお思いになるのだけれど、打ち捨てておけないあのお方が、心もとなく年月をお過ごしになり、ただならずこちらのことを思いやっていらっしゃるであろうことが、至って心苦しいので、独り伏しがちに過ごしておいでになる。

むつ言を語り合はせむ人もがな

憂き世の夢も半ば覚むやと

(むつ言を共に語る人がいてほしいのです。そうすればつらいこの世の夢も半ばは覚めるかと)

明けぬ夜にやがて惑へる心には

いづれを夢と分きて語らむ

(

返歌のほのかな気配は、伊勢の御息所に本当によく似ている。何気なく打ち解けて坐っていて思いも掛けないところだったので本当にどうしようもなくて、近くにあった障子の内に這入って、どうやって固めたものか本当に緩みそうになかったから、強いて無理やりにはお開けにならないようである。されど、そうしてばかりもどうしていられようか。その人柄は至って品が良く、ほっそりとしていて、気を許せないような様子をしているのである。こうも強引な契りとなったことをお思いになるにも、感慨は浅くない。近寄って見て思慕も増さったらしく、平生はいとわしい、夜の長さも、今は早く明けてしまったという心地がするので、人に知られまいとお思いになるにも心が落ち着かなくて、懇ろに語らっておいて出ておしまいになる。きぬぎぬの文は、今日はいたく忍んで出してきたのである。むやみにやましくなられたのであろうか。女の方でも、こんなことはどうしても漏らすまいとして文の使いを、事々しくももてなさないことに、入道は胸を痛めている。その後は男も、忍びつつ時々おいでになるのみである。それは「道のりも少し離れているしおのずから、口さがない海人が交じってきて見られたりしないだろうか」と気兼ねをしておいでになったのだが、女の方ではそれを案の定おいでがなくなったと悲しんでいるので、誠にどうなるのであろうと入道も、極楽への願いも忘れてただその気配を待つということに

こんなことを二条院の君が、風の便りにも漏れ聞かれることがあったら、戯れだとしても心の隔てがあったのだと思われて疎まれようと、それが心苦しく恥ずかしく思われるのも、ひたむきな、お慈しみのほどなのである。「自分の放蕩をさすがに、気に留めて恨んでいらした

そうそう、我ながら不本意な出来心のせいであなたに疎まれた折々を思い出してさえ胸が痛いのにまたしても、怪しくはかない夢を見たのです。このように問わず語りに申し上げたことに、私の隔てのない心のほどを思い合わせてください。

誓ひし言も

(誓った言葉をたがえたら、神よ、理非を判断してください)

などと書いて、

何事につけても、

しほしほとまづぞ泣かるる

仮初めの

(さめざめとまずは泣かれるのです。仮初めにあの人に添うたことは海松のような海人の慰み事ですけれども)

とあったそのお返事には、何気なく可憐に書いて

忍び兼ねてのその夢語りにつけても、思い合わせられることは多うございますのに、

うらなくも思ひけるかな

契りしを松より波は越えじものぞと

(うっかり思っていたものですね。契ったのだから松を波が越え不実な心をあなたが持ったりはしまいと)

あっさりとはしているけれども一際優れたほのめかしようなので、本当にいとしく放っておき難く御覧になって、その名残も久しく、忍びの旅寝もなさらないようになる。女は、思っていたとおりになったので、今は誠に身を投げてしまおうという心地がする。「行く末も短そうな親ばかりを頼もしい者として、いつの世に人並々になるはずの身とも思ってはいなかったけれど、ただ何となく過ごしてきたあの年月には何事に心を悩ましたりしただろうか。男女の仲とはこんなにも悲しく物思わしいもの

源氏、絵を描く。紫上も同じく絵を描いていた。

正月、二十八歳。

主上、御病気。

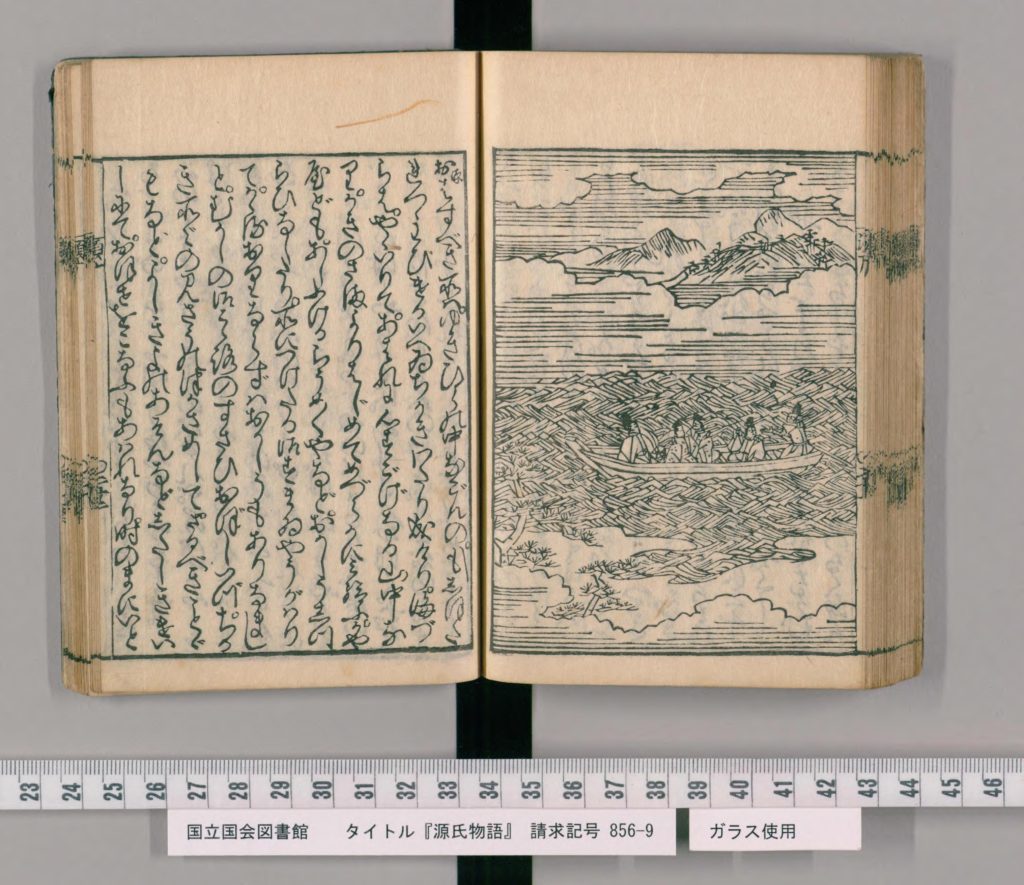

文月二十余日、源氏に帰京の宣旨。

明石君、懐妊。

源氏、帰京の二日前、明石君と合奏して別れを惜しむ。

難波においてはらえを修する。

帰京して二条院に着く。

権大納言に昇進。

葉月十五夜、初めて参内。

明石での従者が帰るついでに消息を明石君に遣わす。

筑紫の五節の君、文を源氏に奉る。(明石終)

正月、二十八歳。

主上、御病気。

文月二十余日、源氏に帰京の宣旨。

明石君、懐妊。

源氏、帰京の二日前、明石君と合奏して別れを惜しむ。

難波においてはらえを修する。

帰京して二条院に着く。

権大納言に昇進。

葉月十五夜、初めて参内。

明石での従者が帰るついでに消息を明石君に遣わす。

筑紫の五節の君、文を源氏に奉る。(明石終)