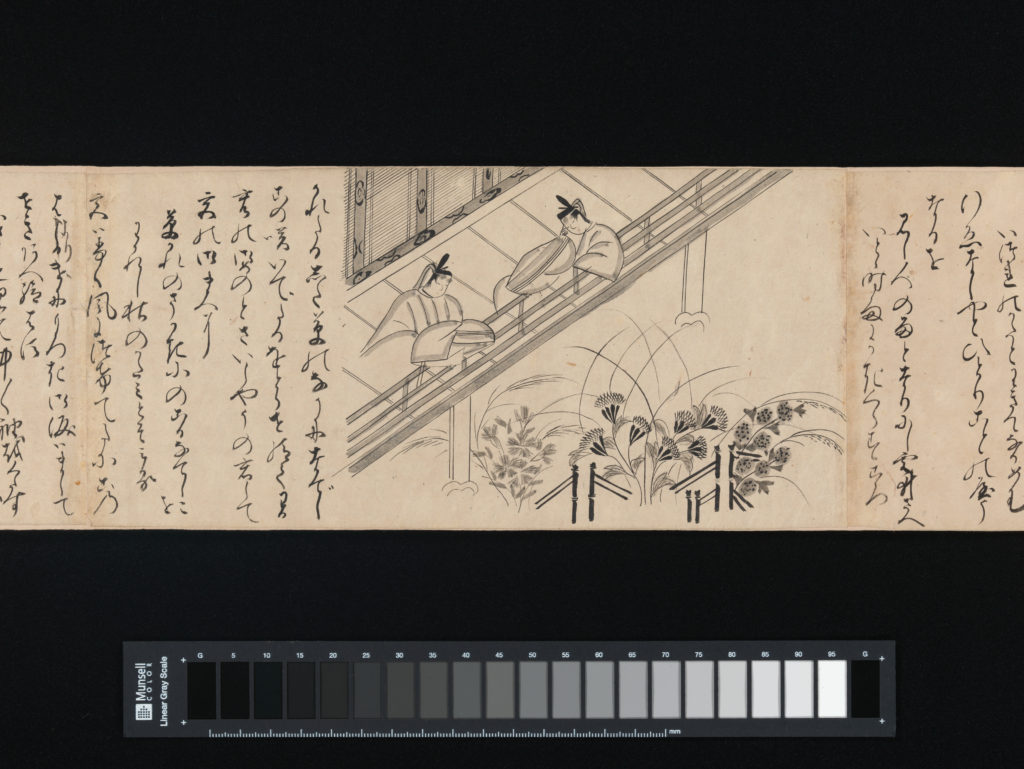

源氏、榊の枝の文を御息所に奉る。

神無月、桐壺院、御病気。霜月一日、崩御。

師走二十日、四十九日が過ぎ、藤壺中宮、三条の宮に移る。源氏、参る。

源氏、籠居。

如月、朧月夜、尚侍 に任ぜられる。

朝顔の姫宮、賀茂の斎院となる。

神無月、桐壺院、御病気。霜月一日、崩御。

師走二十日、四十九日が過ぎ、藤壺中宮、三条の宮に移る。源氏、参る。

源氏、籠居。

如月、朧月夜、

朝顔の姫宮、賀茂の斎院となる。

帝は、桐壺院の御遺言をたがえずに源氏のことを敬愛しておいでになるけれども、若くていらっしゃる上にそのお心も、なよやかなところが過ぎて、強いところはおありにならないのであろう、母の皇太后、祖父の右大臣がとりどりになさることに背くことがおできにならず、世の政も、お心にかなわないようである。源氏には煩わしいことばかりが増さるけれども、朧月夜の尚侍とは、人知れずお心を通わしていて、無理はあっても疎遠にはしない。五壇の法の初めで主上が斎戒しておいでになる機会をうかがっていつものように、夢のように源氏は言い寄られる。あの昔が思い出される細殿の部屋に中納言の君という者が、何かに紛らして入れ奉る。修法で人目もうるさい頃なので、常よりも端近なのが、空恐ろしく思われる。朝夕にお目に掛かる人すら飽きることがない御様子なのだから、珍しい折にしかない御対面であればなおさらどうしておろそかにしよう。女君の御様子も誠に、美しい盛りなのである。重々しいところはともかく、かわいらしく艶に若やいだ風情で、添うていたくなるような人だった。程なく明けてゆくかと思うとすぐそこで、宿直奏 しをいたす、という作り声がする。「自分のほかにまた、この辺りへ隠れている近衛府 の司 がいるのだろうな。腹汚い仲間が教えてよこすのだ」と、この近衛大将 はお聞きになる。おかしくはあるが煩わしくもある。その男がここかしこを尋ねて回って、寅一つ、と申すのが聞こえる。女君は、

心から方々袖を濡らすかな

明くと教ふる声につけても

(この心ゆえあれこれ袖を濡らすのです。夜明けを教える声につけても)

とおっしゃる様子が、心細そうで本当にかわいらしい。

嘆きつつ我が世 はかくて過ぐせとや

胸の開 くべき時ぞともなく

(嘆きつつ一生こうして過ごせというのでしょうか。心が晴れる時でもなく、夜が明ける時だとは)

心も鎮まらないまま出ていっておしまいになる。有明の月で一面に得も言われぬ霧が立ち込めていると、殊更簡素に繕うておいでになるところも、似る者がないように見えて、承香殿 の女御の御兄弟である藤 少将が、藤壺を出て、少し月の陰になった立てじとみのもとに立っていたことを、知らずにお通りになったとかいうのは哀れなことである。この人が御批判を申し上げるようなこともあったのであろう。

こんなことにつけても一方では、あの、自分のことをつれなく避けているお方のお心が、結構なことに思われたりもするけれど、自分が思いを寄せているというところからはなお、むごく情けなく思われる折が多くある。

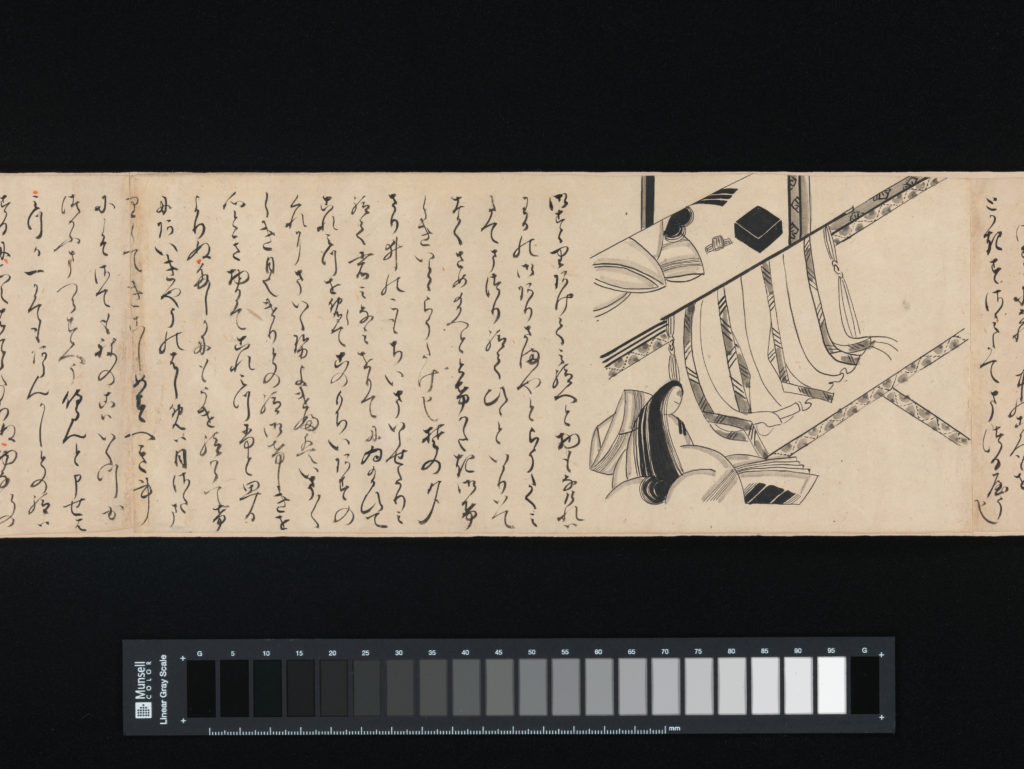

藤壺には内裏に参上することも、落ち着かず窮屈なことに思われるようになって、東宮を御覧にならないことが、心もとなく思われる。ほかにまた、頼もしい人もおありにならないので、ただその大将の君をよろずに頼んでいらっしゃるというのに、なおもあの憎いお心のやまないことにともすれば胸も潰れつつ「院がいささかもあのことの気配にお気付きにならずにしまったことを思うてすら本当に恐ろしいのに、今更にまたそんなことが世に聞こえては、我が身にはもちろんのこと東宮のためにも必ずや良くないことが出てくるであろう」とお思いになると本当に恐ろしいのでお祈りまでさせて、その人の思いを終わらせて差し上げようと思い至らぬところもなく逃れられるのに、いかなる折であったろうか、あきれたことにあちらからお近付きになった。慎重にお謀りになったのであろう、それと知る人もなかったので、夢のようなことであった。そのままには告げようもないほど言い寄り続けられるけれども宮は、殊の外にお避けになっ て果ての果てはいたく胸が苦しくなるので、近く伺候していた王命婦、弁などは、驚いて看護し奉る。男は、つらくむごくお思いになること一通りでないので、来し方、行く先も暗くなる心地がして正気もうせてしまい、すっかり明けてしまったのだけれど出てゆかれずにしまっ た。お苦しみに驚いて人々が、近くに参って、しきりに入り乱れるので、無我夢中のまま塗りごめに押し入れられておいでになる。服を隠し持っている人は、本当に煩わしい心地である。

心から方々袖を濡らすかな

明くと教ふる声につけても

(この心ゆえあれこれ袖を濡らすのです。夜明けを教える声につけても)

とおっしゃる様子が、心細そうで本当にかわいらしい。

嘆きつつ我が

胸の

(嘆きつつ一生こうして過ごせというのでしょうか。心が晴れる時でもなく、夜が明ける時だとは)

心も鎮まらないまま出ていっておしまいになる。有明の月で一面に得も言われぬ霧が立ち込めていると、殊更簡素に繕うておいでになるところも、似る者がないように見えて、

こんなことにつけても一方では、あの、自分のことをつれなく避けているお方のお心が、結構なことに思われたりもするけれど、自分が思いを寄せているというところからはなお、むごく情けなく思われる折が多くある。

藤壺には内裏に参上することも、落ち着かず窮屈なことに思われるようになって、東宮を御覧にならないことが、心もとなく思われる。ほかにまた、頼もしい人もおありにならないので、ただその大将の君をよろずに頼んでいらっしゃるというのに、なおもあの憎いお心のやまないことにともすれば胸も潰れつつ「院がいささかもあのことの気配にお気付きにならずにしまったことを思うてすら本当に恐ろしいのに、今更にまたそんなことが世に聞こえては、我が身にはもちろんのこと東宮のためにも必ずや良くないことが出てくるであろう」とお思いになると本当に恐ろしいのでお祈りまでさせて、その人の思いを終わらせて差し上げようと思い至らぬところもなく逃れられるのに、いかなる折であったろうか、あきれたことにあちらからお近付きになった。慎重にお謀りになったのであろう、それと知る人もなかったので、夢のようなことであった。そのままには告げようもないほど言い寄り続けられるけれども宮は、殊の外にお避けに

藤壺の宮は、本当に悩ましく物をお思いになったので上気なさってなおもお苦しみになる。兄の兵部卿の宮、中宮大夫などが参って、僧を召せなどと騒ぐので、大将は、本当に悩ましく聞いておいでになる。ようよう、暮れゆく折には少し癒えてきたのである。あんなところに源氏が籠もっておいでになろうとは藤壺は思いも掛けず人々も、またお心を惑わすまいということで、こんなことがございましたとも申さないのであろう、ひのおましにいざり出てゆかれる。小康を得られたらしいというので兵部卿の宮も御退出になるなどしてお前は人少なになっ てしまう。いつも、近く慣れさせておいでになる人は少ないので、今日もここかしこの物の後ろなどに伺候しているのであった。王命婦の君などは、

「いかに謀ってここから出し奉りましょう。こよいも宮が上気なさったらふびんでございます」

などと持て余してひそひそ話している。源氏の君は、塗りごめの戸が細目に開いているのをやおら押し開けて屏風のはざ間に伝って這入っておしまいになる。珍しくうれしくて、涙も落ちるままに御覧になる。藤壺がそれと知らずに

「まだ本当に苦しいわ。命も尽きてしまうのでしょうか」

と言って外の方を見ておいでになる横顔は、言い知れぬほど艶に美しく見える。せめて果物だけでもと御用意して据えてあった。箱の蓋などに、ゆかしくよそってあるけれど中を御覧にもならない。この仲のことにいたく思い悩んでいらっしゃるようで静かに深く物を思うておいでになるのが、はなはだ可憐である。額から頭、背へとおぐしの掛かった様子や、この上ない匂やかさなど、ただ、あの西の対の姫君にたがうところがない。年来、少し忘れておいでになったのだけれど、驚くまで二人は似ておいでになるなと御覧になるままに、少し物思いの晴れるような心地もなさる。「気高く立派な様などは、全くあの姫君と別人だとは判断し難いほどだけれど、それも、この上なく昔より引かれてまいったこの心の思いなしであろうか。年たけて格別立派におなりになった」と、類いなく思われるので心惑いがして、やおら帳台に絡まり這入って服の端を引き、音をお立てになる。気配も明らかにさっと匂うたので、驚き恐れるままにひれ伏しておしまいになる。せめて見向きだけでもしてほしいと、いら立たしくて恨めしくてお引き寄せになると、女は服を滑らせて脱ぎ置き、いざってそこからのこうとなさるのに、思わず知らずおぐしさえ男の手に取られていたので、本当に情けなく宿世の程が思い知られて、悲しんでおいでになる。男も、あまたの時を鎮めておいでになったお心が、皆乱れて、正気もなくなりよろずのことを泣く泣くお恨みになるけれど、女は誠に穏やかでないとお思いになって、返事もおっしゃらずにただ

「病気で本当に気分が悪うございますので、こんな折でもなければ何か申し上げられましょうが」

とおっしゃるけれど、尽きることのないお心の程を言い続けられてはさすがに、うれしくお聞きになる節も交じっ ていたことであろう。前にもなかったことではないが改めて、本当に口惜しく思われるので、ゆかしい返事はなさるけれどいともよく逃れられてこよいも明けてゆく。強いて従い申し上げぬのも面目ないような女の立派な御様子に、男は

「せめてこんなふうに時々でも、私のひどい憂いを晴らすことができましたなら、どんな、分に過ぎた心も持ちますまい」

などとお心を緩ませ申し上げるのであろう。凡なことですら、こうした仲らいには、美しいことも添うというのに、こんな折にはなおさら類いもありそうにない。

すっかり明けると命婦と弁の二人して源氏に、大層なことを申し上げ、宮は、半ば亡き者のような有り様が気の毒なほどで、源氏が

「私がまだ世に在ると聞こし召されるのもいたく恥ずかしいのですが、だからといってそのまま死んでしまいますこともまた、あの世までの罪となるはずのことで」

などとおっしゃるのも、恐ろしいまでに思い込んでいらっ しゃる。

「 会ふことの難き を今日に限らずは

今幾世をか 嘆きつつ経む

(敵のように会い難いことが今日に限らないのであれば、あと幾つの来世を、嘆きつつ経ることになるでしょうか)

ほだしになるといけませんから」

とおっしゃるので藤壺はさすがにお嘆きになって

長き世の恨みを人に残しても

かつは心を徒 と知らなむ

(長く来世まで恨みを人に残しても、その一方ではあなたのお心を仇 のように不実であると知ってほしいのです)

あっけなくこう言いなされた様子には、言いようもない心地がするけれど、相手も自分も苦しむことであろうから、人心地もせず出ておしまいになる。

「何の面目があって、またもお目に掛かれよう。私の哀れさを理解ばかりでもしてくだされば」とお思いになって、文もお送りにならない。絶えて内裏や東宮にも参上せずにお籠もりになっていて起き伏し「あの人のお心の悲しかったこと」と、人目に悪いほど恋しく悲しくなるのに、魂もうせてしまったのか、御気分さえ悪く思われる。心細く、何ゆえか

世に経れば憂さこそ増され

(俗事に日を経ているから憂さが増さるのだ)

とお思い立ちになるには、こちらの紫の女君が本当に可憐で自分をいとしい人と頼んでいらっしゃるのを振り捨てることは至って難い。

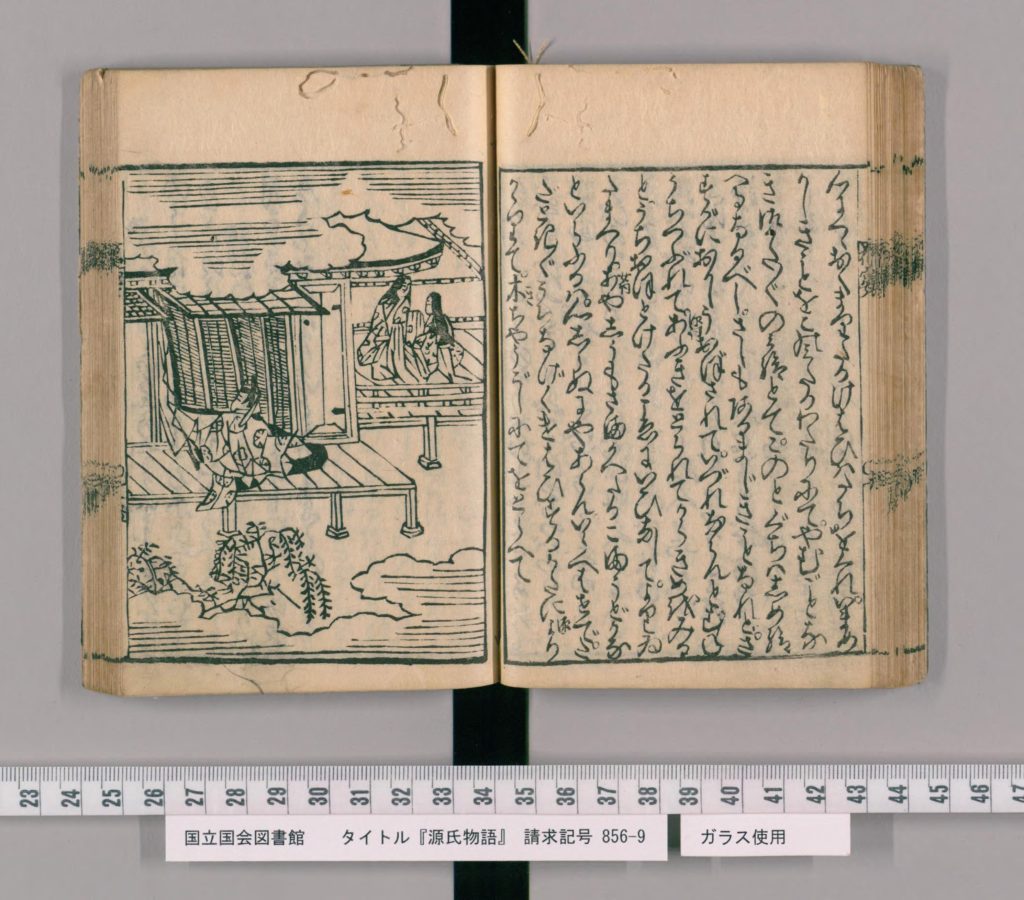

藤壺中宮もあの日の名残で、御気分も悪くていらっしゃ る。源氏がこう殊更めいて籠もっていて、音信をなさらないので、王命婦などは哀れみ申し上げる。中宮も、こうして隔てを置かれることは、東宮のためをお思いになるとふびんで、源氏の君が俗事を無益なことに思うようにおなりになれば一筋にお思い立ちになることもあろうかと、さすがに苦しく思われるのであろう、「こんなことが絶えなければ、たださえひどいこの世の中にうわささえきっと漏れ出るだろう。皇太后からは、あるまじきことと言われているらしいこの位をも去ってしまおう」と思うように次第におなりになる。故院の仰せられたことが一通りのお考えでなかったことをお思い出しになるにも「よろずのことが、以前と変わりゆく世の中らしい。戚 夫人のようにではなくとも、必ずや、人笑わせな目を見るはずの我が身のようだ」などと、疎ましく過ごし難く思われる世を背いてしまおうとお思い定めになるけれども、東宮に会わずに面変わりするのは悲しく思われるので忍びやかに参上した。大将の君は、さほどでもないことにすら、考えの及ばぬこともなく御奉仕なさるお方であるのに、病気で御気分のお悪いのにかこつけて、お送りにもいらっしゃらない。一通りの贈り物は同じようになさるけれども、すっかり塞ぎ込んでおしまいになってと、訳を知っている者どうしは哀れみ申し上げる。

「いかに謀ってここから出し奉りましょう。こよいも宮が上気なさったらふびんでございます」

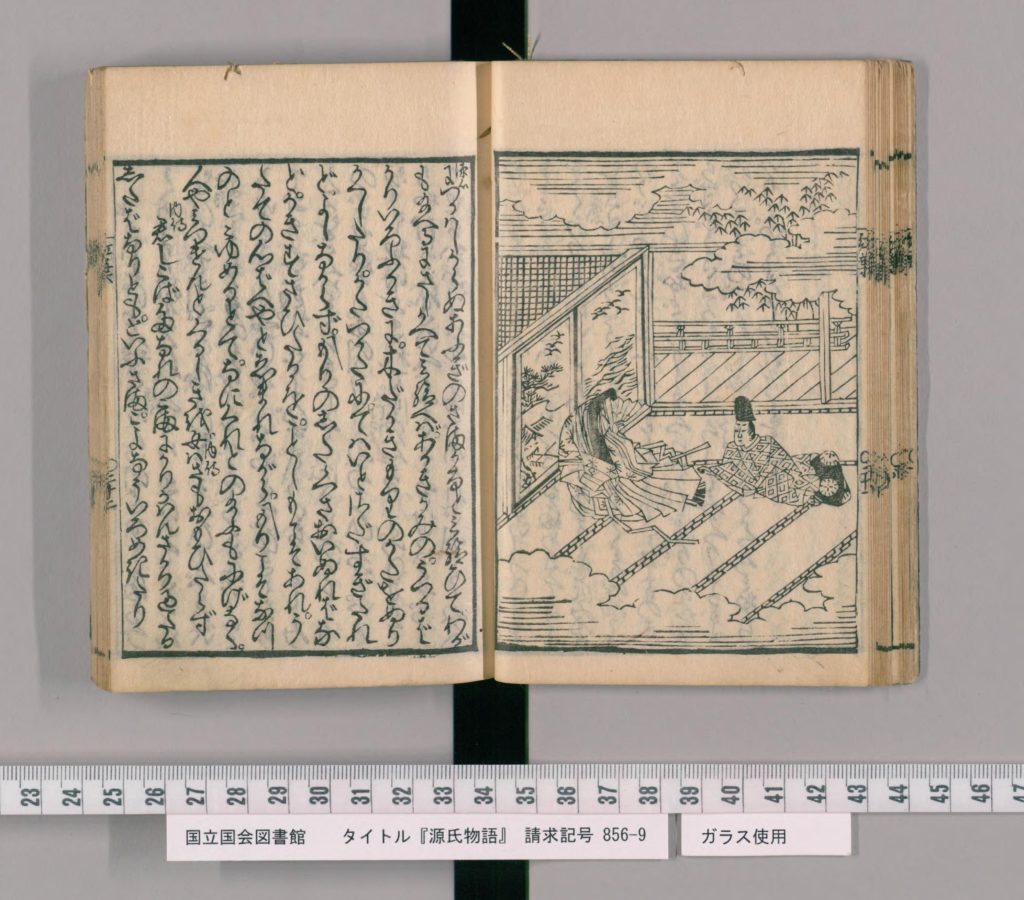

などと持て余してひそひそ話している。源氏の君は、塗りごめの戸が細目に開いているのをやおら押し開けて屏風のはざ間に伝って這入っておしまいになる。珍しくうれしくて、涙も落ちるままに御覧になる。藤壺がそれと知らずに

「まだ本当に苦しいわ。命も尽きてしまうのでしょうか」

と言って外の方を見ておいでになる横顔は、言い知れぬほど艶に美しく見える。せめて果物だけでもと御用意して据えてあった。箱の蓋などに、ゆかしくよそってあるけれど中を御覧にもならない。この仲のことにいたく思い悩んでいらっしゃるようで静かに深く物を思うておいでになるのが、はなはだ可憐である。額から頭、背へとおぐしの掛かった様子や、この上ない匂やかさなど、ただ、あの西の対の姫君にたがうところがない。年来、少し忘れておいでになったのだけれど、驚くまで二人は似ておいでになるなと御覧になるままに、少し物思いの晴れるような心地もなさる。「気高く立派な様などは、全くあの姫君と別人だとは判断し難いほどだけれど、それも、この上なく昔より引かれてまいったこの心の思いなしであろうか。年たけて格別立派におなりになった」と、類いなく思われるので心惑いがして、やおら帳台に絡まり這入って服の端を引き、音をお立てになる。気配も明らかにさっと匂うたので、驚き恐れるままにひれ伏しておしまいになる。せめて見向きだけでもしてほしいと、いら立たしくて恨めしくてお引き寄せになると、女は服を滑らせて脱ぎ置き、いざってそこからのこうとなさるのに、思わず知らずおぐしさえ男の手に取られていたので、本当に情けなく宿世の程が思い知られて、悲しんでおいでになる。男も、あまたの時を鎮めておいでになったお心が、皆乱れて、正気もなくなりよろずのことを泣く泣くお恨みになるけれど、女は誠に穏やかでないとお思いになって、返事もおっしゃらずにただ

「病気で本当に気分が悪うございますので、こんな折でもなければ何か申し上げられましょうが」

とおっしゃるけれど、尽きることのないお心の程を言い続けられてはさすがに、うれしくお聞きになる節も交

「せめてこんなふうに時々でも、私のひどい憂いを晴らすことができましたなら、どんな、分に過ぎた心も持ちますまい」

などとお心を緩ませ申し上げるのであろう。凡なことですら、こうした仲らいには、美しいことも添うというのに、こんな折にはなおさら類いもありそうにない。

すっかり明けると命婦と弁の二人して源氏に、大層なことを申し上げ、宮は、半ば亡き者のような有り様が気の毒なほどで、源氏が

「私がまだ世に在ると聞こし召されるのもいたく恥ずかしいのですが、だからといってそのまま死んでしまいますこともまた、あの世までの罪となるはずのことで」

などとおっしゃるのも、恐ろしいまでに思い込んでい

「 会ふことの

今幾世をか 嘆きつつ経む

(敵のように会い難いことが今日に限らないのであれば、あと幾つの来世を、嘆きつつ経ることになるでしょうか)

ほだしになるといけませんから」

とおっしゃるので藤壺はさすがにお嘆きになって

長き世の恨みを人に残しても

かつは心を

(長く来世まで恨みを人に残しても、その一方ではあなたのお心を

あっけなくこう言いなされた様子には、言いようもない心地がするけれど、相手も自分も苦しむことであろうから、人心地もせず出ておしまいになる。

「何の面目があって、またもお目に掛かれよう。私の哀れさを理解ばかりでもしてくだされば」とお思いになって、文もお送りにならない。絶えて内裏や東宮にも参上せずにお籠もりになっていて起き伏し「あの人のお心の悲しかったこと」と、人目に悪いほど恋しく悲しくなるのに、魂もうせてしまったのか、御気分さえ悪く思われる。心細く、何ゆえか

世に経れば憂さこそ増され

(俗事に日を経ているから憂さが増さるのだ)

とお思い立ちになるには、こちらの紫の女君が本当に可憐で自分をいとしい人と頼んでいらっしゃるのを振り捨てることは至って難い。

藤壺中宮もあの日の名残で、御気分も悪くていらっ