翌日、後宴。

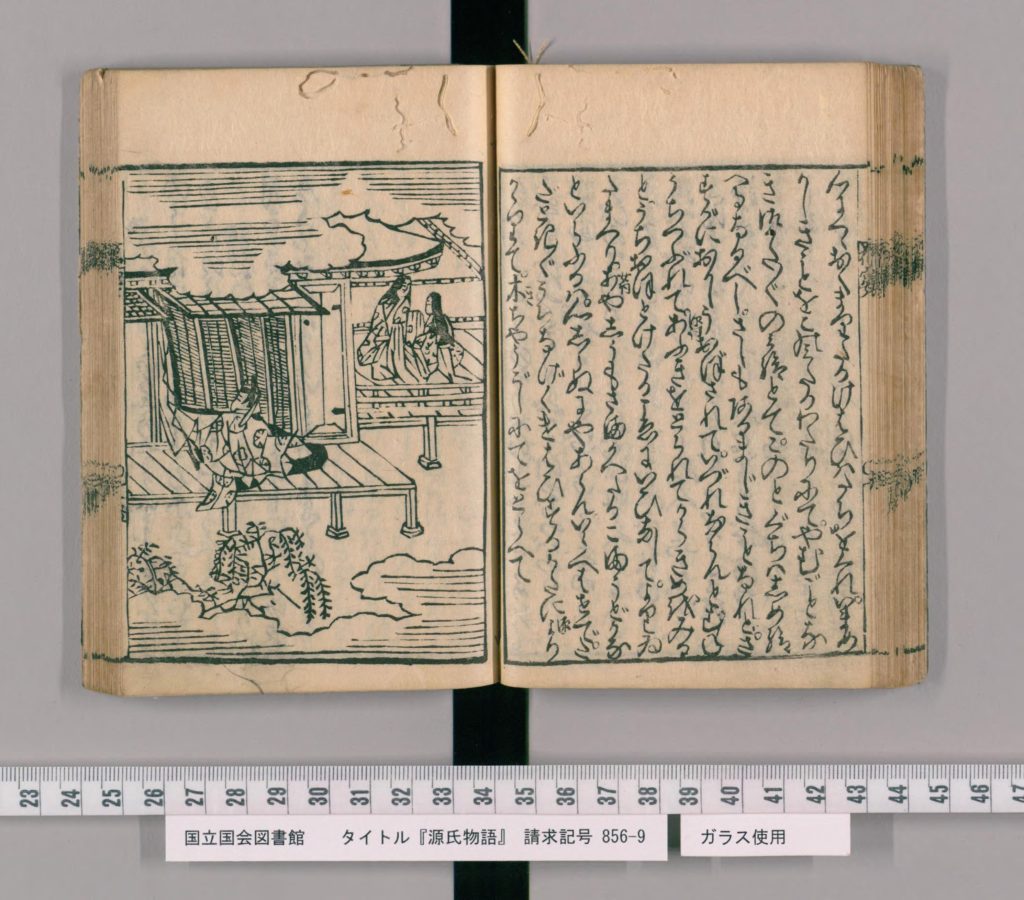

源氏、左大臣に対面するついでに先日の花宴のことを語る。

源氏、左大臣に対面するついでに先日の花宴のことを語る。

あの朧月夜の君は、はかなかった夢のことをお思い出しになって、いたく嘆かわしくお思いになる。東宮へは卯月ばかりにと父上が思い定めておいでになることだから、どうしようもなく思い乱れておいでになり、男も、お訪ねになるのに手掛かりがなくはないけれど「何番目の君かも知らないし、殊に自分のことを許してくださらないあの辺りにかかずらうのも人目に悪くて」と思い煩うておいでになったところ弥生の二十余日、右大臣の御殿の賭弓 に公卿、親王たちを多くお集めになってそのまま藤の宴をなさることがあった。桜の花盛りは過ぎてしまっているけれども、

ほかの散りなむ

(ほかのが散ってしまった後に)

と教えられていたのだろうか、遅れて咲いている二本の桜が、いたく面白いのである。新しくお造りになった御殿を宮たちの裳着の日のために磨きしつらえてあった。華やかにしようとなさる殿のようで、何事もにぎやかに取り扱っておいでになる。源氏の君にも先日、内裏で御対面のついでにお伝えになったのだけれどおいでにならないので、口惜しく栄 えないことにお思いになって息子の四位の少将をお遣わしになる。

我が宿の花しなべての色ならば

何かは更に君を待たまし

(我が家の花が普通の色であるならば、どうしてあなたを改めて待ったりしましょうか)

源氏は内裏においでになる折でこれを主上に奏する。

「したり顔だな」

とお笑いになって、

「改めてということらしいから、早く行っておあげなさい。私の娘たちなどの育ったところでもあるから、お前のことも一通りの人とは思っておるまいよ」

などと仰せられる。装いなどをお繕いになってから、いたく暮れてゆく折に人に待たれつつおいでになるのである。薄い唐あやの桜襲 の直衣、それに葡萄 染めの下襲 は、裾を、長々 と引いている。皆は上のきぬであるのに、打ち解けた直衣姿は艶に美しく、かしずかれて這入っておいでになる様も格別である。花の麗しさもこれに気おされてかえって興冷めというほどである。遊びなど本当に楽しくなさって夜が少し更けてゆくと源氏の君は、いたく酔うて苦しんでいるように取り繕って、そこを立っておしまいになる。寝殿に女一宮、女三宮がおいでになるその東の戸口に寄ってお坐りになった。藤はこちらの軒端に当たっ ているので、あまねくしとみを上げて人々 が出て坐っ ている。袖口などを、踏歌の折も思われるように殊更めいて表へ出しているその場違いさに、まず藤壺辺りを思い出してみずにはいらっしゃれない。

「気分が悪いというのに、杯をいたく強いられて煩うております。かたじけのうございますが、こちらの御前ならば陰にでも隠してくださるでしょうね」

と言って妻戸のすだれをおくぐりになるので、

「まあ全く。貧乏人のすることですよ。やんごとない縁者に便乗するなぞ」

と言う様子を御覧になると、重々 しくはないけれども、ありきたりの若人ではなく、品が良くて美しい気配も明らかである。どこからともなくくゆらすたきものは至ってけぶたく、きぬの音も殊更に繕うて際やかであり、心憎く奥ゆかしい素振りは立ち後れ、わざとらしいことを好む辺りで、やんごとないお方々 が御見物なさるということでこの戸口をば占めておいでになるのであろう。成就しそうもないことであったけれどさすがに愉快になってきて、あの人はどちらであろうと胸も潰れて

扇を取られて 辛 き目を見る

(扇を取られて、辛い目を見ております)

と、わざとおどけた声に言い寄ってお坐りになった。

「これは勝手の違った高麗人ですね」

と答えるのは訳を知らない者であろう。答えないでただ時々 嘆息する気配がする方へ寄り掛かって几帳越しに手を捉えて

「梓弓 入佐 の山に惑ふかな

ほの見し月の影や見ゆると

(梓弓を射るならぬ、月の入る入佐の山に迷っているのです。ちょっと見ただけのあの月影はそこに見えるかと)

何故 でしょうか」

と推し当てにおっしゃるので、忍ばれなくなったのであろう、

心入る方ならませば

弓張りの月なき空に迷はましやは

(私の方へ心が引かれているのでしたら、弓張り月のこの空に、寄り付くすべもなく迷ったりしましょうか)

と言う声はただその人だ。本当にうれしいことであるが。(花宴終)

ほかの散りなむ

(ほかのが散ってしまった後に)

と教えられていたのだろうか、遅れて咲いている二本の桜が、いたく面白いのである。新しくお造りになった御殿を宮たちの裳着の日のために磨きしつらえてあった。華やかにしようとなさる殿のようで、何事もにぎやかに取り扱っておいでになる。源氏の君にも先日、内裏で御対面のついでにお伝えになったのだけれどおいでにならないので、口惜しく

我が宿の花しなべての色ならば

何かは更に君を待たまし

(我が家の花が普通の色であるならば、どうしてあなたを改めて待ったりしましょうか)

源氏は内裏においでになる折でこれを主上に奏する。

「したり顔だな」

とお笑いになって、

「改めてということらしいから、早く行っておあげなさい。私の娘たちなどの育ったところでもあるから、お前のことも一通りの人とは思っておるまいよ」

などと仰せられる。装いなどをお繕いになってから、いたく暮れてゆく折に人に待たれつつおいでになるのである。薄い唐あやの

「気分が悪いというのに、杯をいたく強いられて煩うております。かたじけのうございますが、こちらの御前ならば陰にでも隠してくださるでしょうね」

と言って妻戸のすだれをおくぐりになるので、

「まあ全く。貧乏人のすることですよ。やんごとない縁者に便乗するなぞ」

と言う様子を御覧になると、

扇を取られて

(扇を取られて、辛い目を見ております)

と、わざとおどけた声に言い寄ってお坐りになった。

「これは勝手の違った高麗人ですね」

と答えるのは訳を知らない者であろう。答えないでただ

「

ほの見し月の影や見ゆると

(梓弓を射るならぬ、月の入る入佐の山に迷っているのです。ちょっと見ただけのあの月影はそこに見えるかと)

と推し当てにおっしゃるので、忍ばれなくなったのであろう、

心入る方ならませば

弓張りの月なき空に迷はましやは

(私の方へ心が引かれているのでしたら、弓張り月のこの空に、寄り付くすべもなく迷ったりしましょうか)

と言う声はただその人だ。本当にうれしいことであるが。(花宴終)