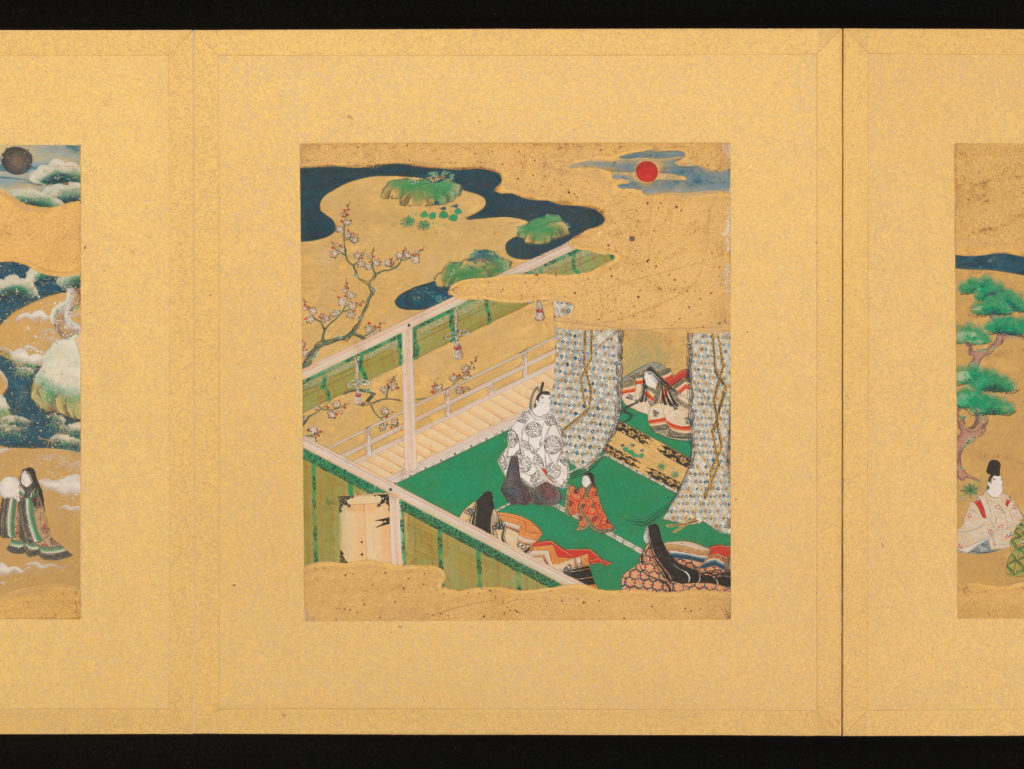

大堰の里の冬の住まい。

師走、源氏、明石の姫君を二条院に迎える。

袴着。

師走、源氏、明石の姫君を二条院に迎える。

袴着。

源氏は山里のつれづれをも絶えずお思いやりになるので、公私に慌ただしい折を過ごしてから、お通いになろうと平生より殊に化粧をなさって桜襲のお直衣に見事な服を重ね、香をたきしめた装いでいとま乞いをなさるお姿が、陰もない夕日に、いよいよ清らかにお見えになる。紫の女君は、ただならぬ思いで見送りをなさる。明石の姫君は、子供らしく源氏のお指貫の裾に寄ってお慕いになる内に外までも出ておしまいになりそうなので、源氏は立ち止まって、本当にいとしく思っておいでになる。なだめておいて

明日帰りこむ

(明日帰ってこよう)

と口ずさんで出ようとなさると、女君が渡殿の戸口で待ち構えていて中将の君をして申し上げさせた。

舟泊むるをち方人のなくはこそ

明日帰りこむせなと待ち見め

(あなたという舟を遠いところに泊めてしまうあの人さえいなければ、明日帰ってくる夫としてあなたを待ち受けても見るでしょうが)

いたく親しげに申し上げれば、源氏は本当に匂やかに頬笑んで

行きて見て明日もさね来む

なかなかにをち方人は心置くとも

(その遠いところへ行って人を見て明日は本当に帰ってこよう。かえってその人に隔てを置かれようとも)

聞いても何とも分からずざれ回っておいでになる人を紫上は、愛らしいと御覧になるので、その気に食わない「をち方人」にも殊のほか寛大になってしまった。「さぞかし娘を思いやっていらっしゃることであろう。私が親でもひどく恋しくなりそうな姿だから」と見詰めつつ懐に入れて、愛らしいお乳を含ませて戯れておいでになる御様子は、見所が多い。

お前の人々は

「同じことならどうしてこの方に」

「本当にねえ」

などと語り合っている。

明日帰りこむ

(明日帰ってこよう)

と口ずさんで出ようとなさると、女君が渡殿の戸口で待ち構えていて中将の君をして申し上げさせた。

舟泊むるをち方人のなくはこそ

明日帰りこむせなと待ち見め

(あなたという舟を遠いところに泊めてしまうあの人さえいなければ、明日帰ってくる夫としてあなたを待ち受けても見るでしょうが)

いたく親しげに申し上げれば、源氏は本当に匂やかに頬笑んで

行きて見て明日もさね来む

なかなかにをち方人は心置くとも

(その遠いところへ行って人を見て明日は本当に帰ってこよう。かえってその人に隔てを置かれようとも)

聞いても何とも分からずざれ回っておいでになる人を紫上は、愛らしいと御覧になるので、その気に食わない「をち方人」にも殊のほか寛大になってしまった。「さぞかし娘を思いやっていらっしゃることであろう。私が親でもひどく恋しくなりそうな姿だから」と見詰めつつ懐に入れて、愛らしいお乳を含ませて戯れておいでになる御様子は、見所が多い。

お前の人々は

「同じことならどうしてこの方に」

「本当にねえ」

などと語り合っている。