霜月また桃園宮に参る。

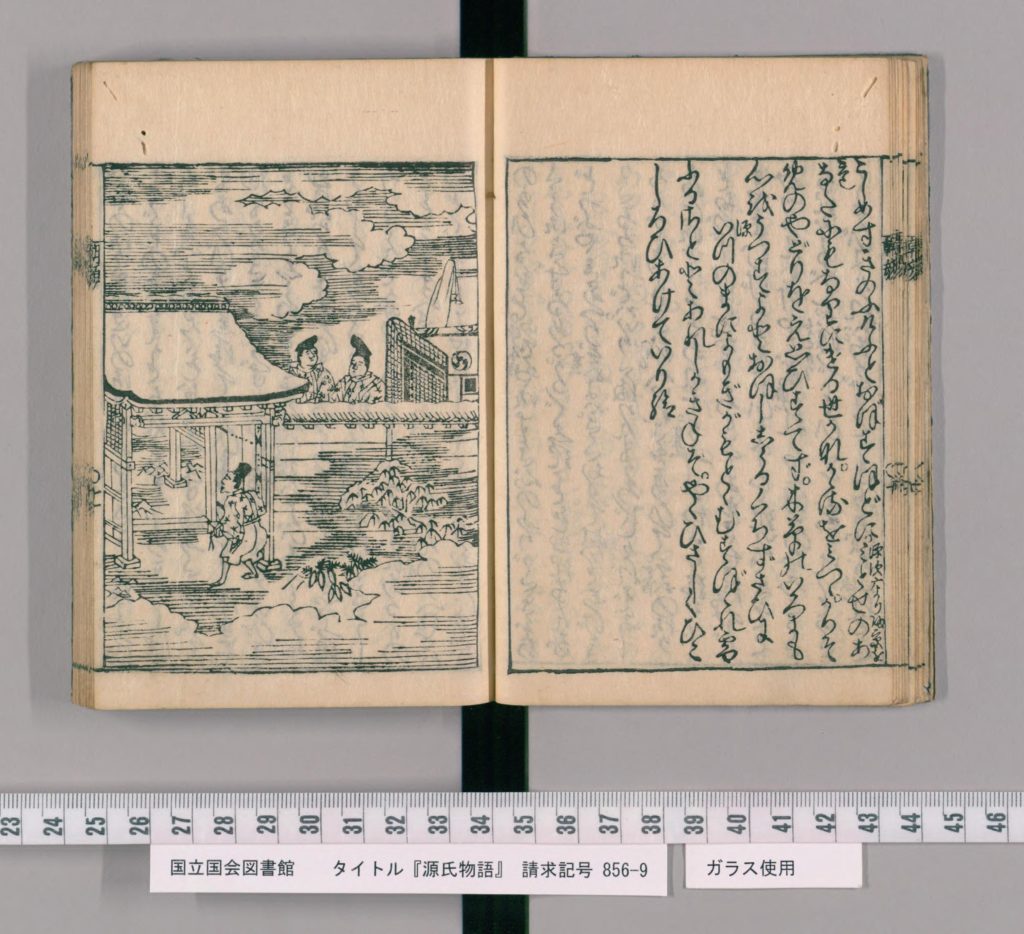

やや久しくとかくに引っ張ってから開けてお這入りになる。宮の居室でいつものようにお話をなさると、何でもない昔物語を始めとして宮は話し尽くされるけれど、お耳を驚かすこともなく源氏は眠たくなって、宮も、あくびをなさって、宵から眠とうございましてしまいまで物も申せませんとおっしゃる間もなく、いびきであろうか、分からぬ音が聞こえてくるので、源氏は喜びながら立って出ようとなさるところへ、また一人、いたく老人臭いせき払いをして参る人があった。

「畏れ多いことですけれど、私のことは聞いていて御存じだろうとお頼み申し上げておりますのに、この世に在る人の数にも入れていただけないのでしょうね。院は、御婆大殿 と笑ってくださいましたが」

などと名乗り出るので思い出されるのである。源典侍といったその人は、尼になってこの宮の弟子として修しているのだとは聞いていたけれど、今でもこの世に在ったとは知らなかったので、驚いてしまう。

「先の御代のことも皆、昔語りになりまして、はるかに思い出すにも心細うございますのに、うれしいお声ですね。親無しに伏せる旅人として庇護してくださいませ」

と言って物に寄って坐っていらっしゃる御様子に、尼はますます昔を思い出して、昔に変わらずなまめかしく取り繕いながら、さすがに歯もまばらになった口つきが思いやられるその声遣いは舌足らずで、なおも気を利かせることを考えている。

ああ言ひこし程に

(この身をつらいと言ってきたその間に、今はあなたの身の上も嘆かねばならなくなりましたね)

などと言い寄るのには目をそばめられた。今になって老いが来たようなことをなどと頬笑まれるのではあるが、それとは裏腹に、この人がいとおしくもある。「この人の盛りの時に競い争われた女御、更衣も、あるいは全くお亡くなりになり、あるいは、かいなくはかない一生をさすらっておいでになる人もあるらしい。あの入道の中宮などのお年を思っても」と浅ましいばかりのこの世に、年のほど、命の残りも少なそうで、心ばえなども、たわいなく見えたこの人が生き残り、のどやかに、お勤めをもして過ごしておったとは、やはりおよそ定めないこの世であるとお思いになるにも切なそうな御様子に、尼は心も弾み若やいだ。

ああ年ふれど此 の契りこそ忘られね

あああ親の親とか言ひし一言

(年を経ましたけれど親子のような契りを忘れられないのです。親の親とか院がおっしゃいました一言のせいで)

と言うので、気味が悪くて

「あ身を変へて後 も待ち見よ

あああこの世にて親を忘るるためしありやと

(生まれ変わった後の世でも待ち受けて見ていてください。前世の親を子が忘れるためしがあろうかと)

心強い契りですね。今に、静かにお話ができるはずです」

と言って立っておしまいになる。西表 では、しとみを下ろしてあるけれども、いとうているようになるのもどうかと一間二間は下ろしていない。月が差し始めておりうっすらと積もった雪がそれに光り合って、かえっていたく面白い夜の様である。先ほどの人のように、老いて人に良く思われたがるのも、冬の月と同じように、良からぬことの世のたとえと聞いているがと思い出されておかしかった。こよいは至っ てまめやかに言い寄られて

「一言、憎いとでも人づてでなく言ってくださいましたら、それを折として諦めましょう」

と、熱っぽくお責めになるけれども、「昔、私もこの人も若く、罪も許されていた時ですら、亡き父上などがこの人をひいきにしていらしたけれどあるまじく恥ずかしいことにお思い申し上げて終わってしまったのに、今は盛りも過ぎ、似合わしくもない身分で、ただ一声であったとしても本当に恥ずかしかろう」とお思いになって、更にどうなさる気配もおありにならないので、思いの外にむごいことだと源氏はお思いになる。さすがに情けもなく放ってはおかれず、人づてに返書を下さるのもいら立たしいのである。夜もいたく更けてゆくと風の音が激しくなって、本当に心細く思われるので、品良く涙を押し拭われて

ああつれなさを昔に懲りぬ心こそ

あああ人のつらきに添へてつらけれ

(とうの昔にあなたのつれなさに懲りてしまわなかった私の心が、あなたの恨めしさに添えても恨めしいのです)

ああ心づからの

(おのが心よりのことですので)

といよいよお言い寄りになるのを、誠にお気の毒なと人々 はいつものように申し上げる。

「あ改めて何かは見えむ

ああ人の上にあかかりと聞きし心変はりを

(どうしてこの心を変えてあなたに御覧に入れましょう。人の身の上には、そんなこともあったと聞きますが)

昔に変わることには慣れておりません」

などとおっしゃった。

「畏れ多いことですけれど、私のことは聞いていて御存じだろうとお頼み申し上げておりますのに、この世に在る人の数にも入れていただけないのでしょうね。院は、

などと名乗り出るので思い出されるのである。源典侍といったその人は、尼になってこの宮の弟子として修しているのだとは聞いていたけれど、今でもこの世に在ったとは知らなかったので、驚いてしまう。

「先の御代のことも皆、昔語りになりまして、はるかに思い出すにも心細うございますのに、うれしいお声ですね。親無しに伏せる旅人として庇護してくださいませ」

と言って物に寄って坐っていらっしゃる御様子に、尼はますます昔を思い出して、昔に変わらずなまめかしく取り繕いながら、さすがに歯もまばらになった口つきが思いやられるその声遣いは舌足らずで、なおも気を利かせることを考えている。

ああ言ひこし程に

(この身をつらいと言ってきたその間に、今はあなたの身の上も嘆かねばならなくなりましたね)

などと言い寄るのには目をそばめられた。今になって老いが来たようなことをなどと頬笑まれるのではあるが、それとは裏腹に、この人がいとおしくもある。「この人の盛りの時に競い争われた女御、更衣も、あるいは全くお亡くなりになり、あるいは、かいなくはかない一生をさすらっておいでになる人もあるらしい。あの入道の中宮などのお年を思っても」と浅ましいばかりのこの世に、年のほど、命の残りも少なそうで、心ばえなども、たわいなく見えたこの人が生き残り、のどやかに、お勤めをもして過ごしておったとは、やはりおよそ定めないこの世であるとお思いになるにも切なそうな御様子に、尼は心も弾み若やいだ。

ああ年ふれど

あああ親の親とか言ひし一言

(年を経ましたけれど親子のような契りを忘れられないのです。親の親とか院がおっしゃいました一言のせいで)

と言うので、気味が悪くて

「あ身を変へて

あああこの世にて親を忘るるためしありやと

(生まれ変わった後の世でも待ち受けて見ていてください。前世の親を子が忘れるためしがあろうかと)

心強い契りですね。今に、静かにお話ができるはずです」

と言って立っておしまいになる。

「一言、憎いとでも人づてでなく言ってくださいましたら、それを折として諦めましょう」

と、熱っぽくお責めになるけれども、「昔、私もこの人も若く、罪も許されていた時ですら、亡き父上などがこの人をひいきにしていらしたけれどあるまじく恥ずかしいことにお思い申し上げて終わってしまったのに、今は盛りも過ぎ、似合わしくもない身分で、ただ一声であったとしても本当に恥ずかしかろう」とお思いになって、更にどうなさる気配もおありにならないので、思いの外にむごいことだと源氏はお思いになる。さすがに情けもなく放ってはおかれず、人づてに返書を下さるのもいら立たしいのである。夜もいたく更けてゆくと風の音が激しくなって、本当に心細く思われるので、品良く涙を押し拭われて

ああつれなさを昔に懲りぬ心こそ

あああ人のつらきに添へてつらけれ

(とうの昔にあなたのつれなさに懲りてしまわなかった私の心が、あなたの恨めしさに添えても恨めしいのです)

ああ心づからの

(おのが心よりのことですので)

といよいよお言い寄りになるのを、誠にお気の毒なと

「あ改めて何かは見えむ

ああ人の上にあかかりと聞きし心変はりを

(どうしてこの心を変えてあなたに御覧に入れましょう。人の身の上には、そんなこともあったと聞きますが)

昔に変わることには慣れておりません」

などとおっしゃった。