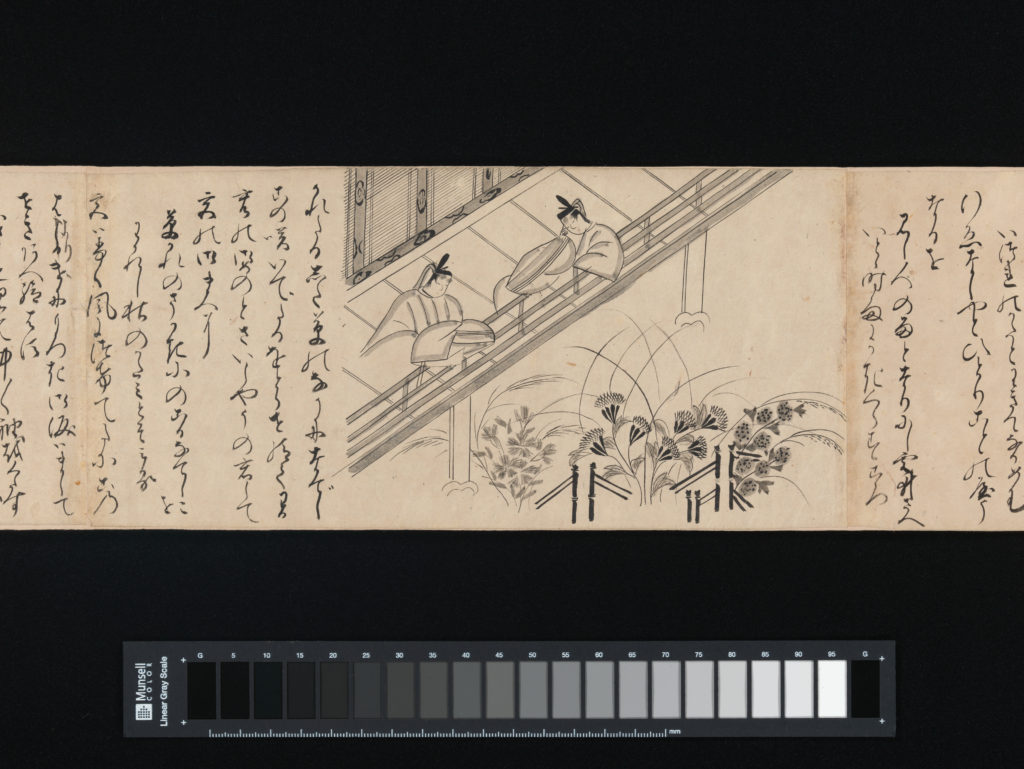

斎宮がお下りになる日も近付くので御息所は、心細くお思いになる。特別な人のように思われて気が置かれたあの左大臣家の女君もお亡くなりになって後、よもやあのお苦しみは続くまいと世人もうわさを申し上げ、野宮の内の人の心もときめいていたのに、その後も連絡は絶えたまま、この思いの外のお取扱いを御覧になるに、誠に私のことをいとわしくお思いになることがあったのであろうとすっかりお分かりになったので、感慨も様々なところを思い切って一筋に都を出てゆくことになさる。親が添うてお下りになる例も別にないけれど、本当に見放し難い娘の有り様にかこつけて、このいとわしい世を離れてゆこうとお思いになるのに、大将の君はさすがに、もはやこれまでと疎遠になっておしまいになるのも、口惜しく思われて、消息ばかりは、優しく度々通わされる。対面なさるようなことは、今更あるまじきことと女君もお思いになる。「あの人は、私のことを憎むべき者と思い定めておいでになるのだろう。私は、これ以上、心を乱してどうするというのか」と、情にも引かされぬのであろう。元の御殿へも、ちょっとお帰りになる折々はあるのだけれど、いたくお忍びになるので、大将殿は御存じなく、野宮はまた、たやすく、心に任せておいでになれるお住まいでもないので、心もとないままに月日も隔たっ てしまうのに、父上の桐壺院が、深刻な御病気ではないが、御気分が悪くて時々お苦しみになるので、ますますお心の休まる時がないのだけれど、「すっかり情けの薄い者と思わせてしまうのも、哀れであるし、不人情と世のうわさにもなろうか」と思い起こされて野宮においでになる。長月も七日ばかりで、女君のところでは、御出発もまさに今日明日のことと思っておいでになるので、お心も落ち着かないのだけれど、立ちながらでも、と度々消息があったので、さてもまあとは思い煩われながら、物越しばかりにも対面しないのはあまりに控え目なので人知れず、お待ち申し上げておりますと連絡なさっ た。はるかな野辺を分け入っておいでになるとすぐに非常に悲しくなる。秋の花も茅萱 も虫の音 も皆かれて衰えつつあるところへ、松風は恐ろしく吹いて混ざり合い、いずれの音とも聞き分けられないでいる内に、途切れ途切れに琴の音 が聞こえてくるのが、至って優美である。むつまじくしているお先乗りが十余人ばかりに、随身にも、事々 しい姿はさせず、いたくお忍びになってはいるのだけれど殊に繕うておいでになる源氏の御用意が、本当に美しくお見えになると、お供の好き者たちは、所柄も添うて身に染みるように思っている。源氏のお心にも、どうして今までここをなじみにしなかったろうと、過ぎた頃が悔やまれる。大垣といってもはかなげな小柴垣で、板屋がここかしこにあり本当に仮初めらしい。黒木の鳥居は、さすがに神々しく見渡されて息も詰まるようなところに、神司 の者どもが、ここかしこでせき払いをして仲間どうし物を言っている気配なども、よそとは勝手が違って見える。火たき屋がかすかに光り、人気も少なくしめやかで、ここであの物思わしい人が月日を隔てておいでになる間のことを思いやられると、本当に悲しく心苦しい。北の対の適当なところに隠れて、案内を乞うと、中では遊びを皆やめて、物音があまた聞こえるのにお心が引かれる。何々とかいう人づての消息ばかりで、当人は、対面なさりそうな様子もないので、本当にいとわしくお思いになって、

「こんなふうに出歩くことも今は似合わしくないような位にあると理解してくださっていれば、こんなしめ縄の外のお取扱いはなさらないはずですよ。気掛かりなことも晴れやかにしたいものですから」

とまめやかに源氏がおっしゃると、人々は

「誠にお気の毒で」

「立ったまま思い煩うておいでになるのにふびんですよ」

などと言って持て余すので、「さあ、こちらの人目にも見苦しく、あちらからも子供じみたように思われようし、出ていってお前に坐るのが今更に恥ずかしい」とお思いになり、いたく物憂いけれども、無情に取り扱うことのできるほど強くもないので、とかくに嘆息し、ためらっ ていざり出ておいでになる素振りは、至って心憎い。

「こちらでは、すのこまでなら許されましょうね」

と言って上ってお坐りになった。際やかに差し始めた夕月夜に殊更に繕うておいでになる装いや艶 に似るものはなく美しい。無音 が積もって数箇月ともなれば言い訳も恥ずかしくて、榊 をいささか折ってお持ちになっ たのを差し入れて

「この枝の変わらぬ色を導きとして、みず垣をも越えてまいりました。それを情けもなくこんな」

とおっしゃれば、

神垣は印の杉もなきものを

いかにまがへて折れる榊ぞ

(この神垣には印の杉もありませんものを、いかに思い違えて折った榊でしょうか)

とおっしゃるので、

乙女子が辺りと思へば

榊葉の香を懐かしみ とめてこそ折れ

(あなたという乙女のいる辺りと思えばこそ、榊葉の香が慕わしい故に、尋ねて折りもしたのです)

「こんなふうに出歩くことも今は似合わしくないような位にあると理解してくださっていれば、こんなしめ縄の外のお取扱いはなさらないはずですよ。気掛かりなことも晴れやかにしたいものですから」

とまめやかに源氏がおっしゃると、人々は

「誠にお気の毒で」

「立ったまま思い煩うておいでになるのにふびんですよ」

などと言って持て余すので、「さあ、こちらの人目にも見苦しく、あちらからも子供じみたように思われようし、出ていってお前に坐るのが今更に恥ずかしい」とお思いになり、いたく物憂いけれども、無情に取り扱うことのできるほど強くもないので、とかくに嘆息し、ため

「こちらでは、すのこまでなら許されましょうね」

と言って上ってお坐りになった。際やかに差し始めた夕月夜に殊更に繕うておいでになる装いや

「この枝の変わらぬ色を導きとして、みず垣をも越えてまいりました。それを情けもなくこんな」

とおっしゃれば、

神垣は印の杉もなきものを

いかにまがへて折れる榊ぞ

(この神垣には印の杉もありませんものを、いかに思い違えて折った榊でしょうか)

とおっしゃるので、

乙女子が辺りと思へば

榊葉の香を懐かしみ

(あなたという乙女のいる辺りと思えばこそ、榊葉の香が慕わしい故に、尋ねて折りもしたのです)

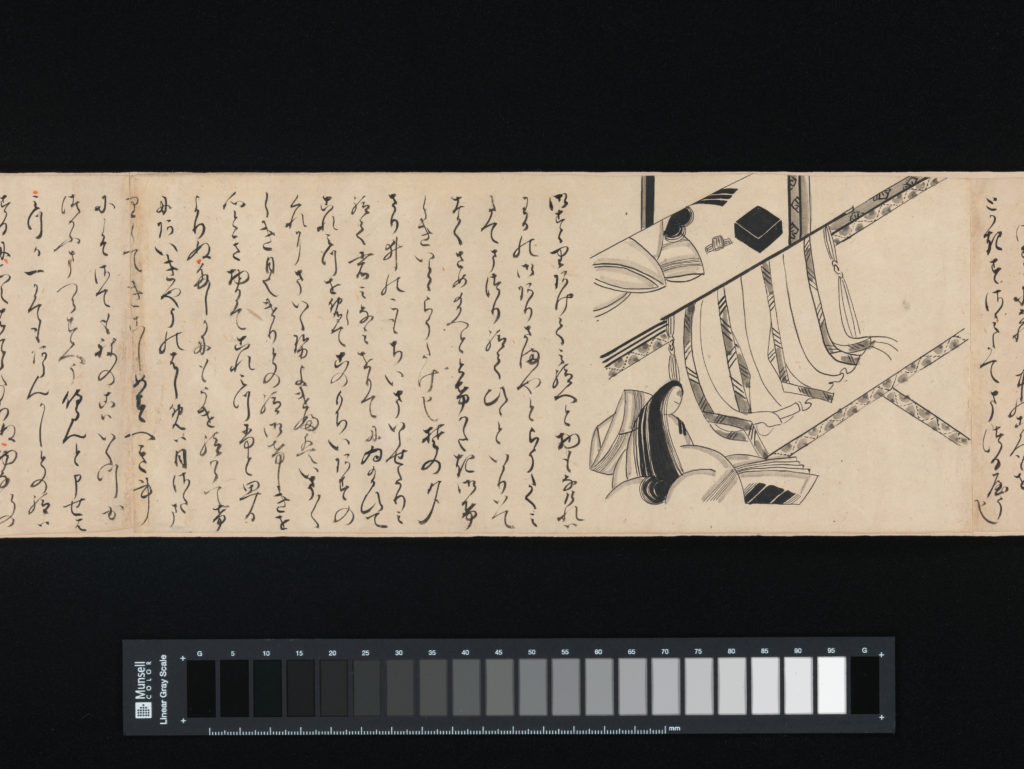

息詰まるような神域で、頭ばかりはすだれをくぐり、体はなげしに寄り掛かって源氏は坐っておいでになる。この人に心に任せてお目に掛かれ、慕われてもいたような年月には、のんきなおごったお心で、さほどにも思われなかった。また、心の内に、どうしてかこの人に傷があるように思っておしまいになった後は、いとしさも冷め、こう仲も隔たってしまったのに、この珍しい御対面に、昔のことが思い出されるにも、いとしく思い乱れられることは一通りでない。来し方、行く先のことが思い続けられて、心弱く泣いておしまいになる。女は、思いの程を見せまいと包んでいらっしゃるようだけれどもお忍びになれぬ有り様なので、男はいよいよ心苦しく、なおも御出発を思い止まられるようにおっしゃったらしいのだ。月も入ったのだろうか。物悲しい空を眺めつつ男君がお嘆きになるので、女にはむごく思われたあまたのことも消えてしまいそうである。こうなった以上はと、思いも次第に離れていたのに、案の定、お心はかえっ て揺らぎ乱れてくる。殿上の若い公達などは、打ち連れて来るとなかなか立つこともできないというこの庭のたたずまいも、誠に、艶なことなら引き受けたという有り様である。思い残すこともない仲らいに二人が語り合われた言葉は、しまいまで告げようもない。

次第に明けてゆく空の塩梅は、殊更に作り出したかのようである。

暁の別れはいつも露けきを

こは 世に知らぬ 秋の空かな

(暁の別れはいつでも湿りがちなものですが、今日のこれはまた、喩えようがない、秋の空ですね)

出てゆき難くお手を捉えてためらっておいでになるのが、はなはだゆかしい。

風がいたく冷ややかに吹いて、松虫の泣きからした声も折知り顔なので、さして思うこともなくてすら聞き過ごし難いほどであるのに、どうしようもない心惑いにはなおさらのこと、かえって歌も成らぬのであろうか。

大方の 秋の別れも悲しきに

鳴 く音な添へそ 野辺の松虫

(一通りの、秋の別れでも悲しいのに、鳴いて泣く音を添えるなよ。野辺の松虫よ)

悔やまれることは多いけれどそのかいもないので、空が明けてゆくのも間が悪くて出ておゆきになる道のりは、いたく湿りがちである。女も、情に引かれないではいられず名残にもいとしく物を思うておいでになる。ちょっと御覧になっただけの、月の光に映ったお姿や、なおもとどまっ ている匂いなどを、若い人々は、身に染ませて禁も犯しそうなほどにめで申し上げる。

「いずこへ参る道であっても、あれほどの御様子を見捨ててはお別れできましょうか」

と、むやみに涙ぐみ合っている。

文が常よりも細やかなことは女君の思いもなびくばかりであるが、また御計画を翻せようはずもないのだから本当にかいのないことである。男君は、さほどにもお思いにならないことをすらお情けのためには麗しく言い続けられるらしいのであるから、ありきたりの仲と同列には思われなかったのにこうして世を背いておしまいになろうとするのをなおさら口惜しくも哀れにも思い悩んでいらっしゃるはずである。旅の御装束を始めとして、人々 の分まで、あれやこれやの御調度など、素晴らしく珍しい装いの贈り物をなさるけれども、女君には何とも思われない。軽々しく情けない名をばかり流してあきれたこの身の有り様を、その折が近くなるままに、今始めたことのように起き伏し嘆いておいでになる。斎宮は、いとけないお考えに、不定であった御出立の日がこうして定まってゆくことをうれしくのみ思っておいでになる。世人は、例のないことと、批判もし悲しみもし様々に申し上げているであろう。何事にも、人から批判やうわさをされぬ身分には煩いもありそうにない。かえって、世に抜きん出た人の辺りには、窮屈なことも多いのである。

十六日、桂川にてはらえをなさる。常の儀式に勝って、長奉送使 や、そうでない公卿にも、やんごとなく、声望の高い方をおえりになった。桐壺院の御ひいきもあればこそであろう。御出立の折には大将殿より斎宮へ、いつものように尽きることのないお言葉を申し上げた。

口に出すにも恐れ多いあなたのお前にて

と、木綿 に付けて

鳴る雷ですら、思い合う仲を離したりはするものですか。

八島もる国つ御神も

心あらば 飽かぬ別れの仲をことわれ

(日本を見守る地の神も、心があるならば、物足りなくも別れますこの仲の理非を判じてください)

思ってみても物足りない心地がするのです。

とある。いたく取り込んでいる折だけれども、返書がある。斎宮のお歌は、女別当 をして書かせたものである。

国つ神 空にことわる仲ならば

なほざり言 をまづやたださむ

(地の神が、空にて理非を判ずるような仲でしたら、あなたのなおざりなお言葉をまずはただされるでしょう)

大将は、斎宮の御様子を知りたくて、内裏にも参上したくお思いになるけれど、見捨てられてしまったままに見送ることも人目に悪いようにお考えになったので、思い止まられて物思いを続けておいでになる。斎宮の御返歌がいかにも大人びているのを、頬笑んで御覧になっている。お年の程にしては面白そうなお方でいらっしゃると、こんなふうにただごとでなく例にたがった煩わしさには必ずお心が掛かる癖で、「子供であった頃ならばよくよくお目に掛かれたはずなのに見ずにしまったのは残念だが、世の中は定めないから、対面することもきっとあるだろう」などとお思いになる。

次第に明けてゆく空の塩梅は、殊更に作り出したかのようである。

暁の別れはいつも露けきを

こは 世に知らぬ 秋の空かな

(暁の別れはいつでも湿りがちなものですが、今日のこれはまた、喩えようがない、秋の空ですね)

出てゆき難くお手を捉えてためらっておいでになるのが、はなはだゆかしい。

風がいたく冷ややかに吹いて、松虫の泣きからした声も折知り顔なので、さして思うこともなくてすら聞き過ごし難いほどであるのに、どうしようもない心惑いにはなおさらのこと、かえって歌も成らぬのであろうか。

大方の

(一通りの、秋の別れでも悲しいのに、鳴いて泣く音を添えるなよ。野辺の松虫よ)

悔やまれることは多いけれどそのかいもないので、空が明けてゆくのも間が悪くて出ておゆきになる道のりは、いたく湿りがちである。女も、情に引かれないではいられず名残にもいとしく物を思うておいでになる。ちょっと御覧になっただけの、月の光に映ったお姿や、なおもとど

「いずこへ参る道であっても、あれほどの御様子を見捨ててはお別れできましょうか」

と、むやみに涙ぐみ合っている。

文が常よりも細やかなことは女君の思いもなびくばかりであるが、また御計画を翻せようはずもないのだから本当にかいのないことである。男君は、さほどにもお思いにならないことをすらお情けのためには麗しく言い続けられるらしいのであるから、ありきたりの仲と同列には思われなかったのにこうして世を背いておしまいになろうとするのをなおさら口惜しくも哀れにも思い悩んでいらっしゃるはずである。旅の御装束を始めとして、

十六日、桂川にてはらえをなさる。常の儀式に勝って、

口に出すにも恐れ多いあなたのお前にて

と、

鳴る雷ですら、思い合う仲を離したりはするものですか。

八島もる国つ御神も

心あらば 飽かぬ別れの仲をことわれ

(日本を見守る地の神も、心があるならば、物足りなくも別れますこの仲の理非を判じてください)

思ってみても物足りない心地がするのです。

とある。いたく取り込んでいる折だけれども、返書がある。斎宮のお歌は、

国つ神 空にことわる仲ならば

なほざり

(地の神が、空にて理非を判ずるような仲でしたら、あなたのなおざりなお言葉をまずはただされるでしょう)

大将は、斎宮の御様子を知りたくて、内裏にも参上したくお思いになるけれど、見捨てられてしまったままに見送ることも人目に悪いようにお考えになったので、思い止まられて物思いを続けておいでになる。斎宮の御返歌がいかにも大人びているのを、頬笑んで御覧になっている。お年の程にしては面白そうなお方でいらっしゃると、こんなふうにただごとでなく例にたがった煩わしさには必ずお心が掛かる癖で、「子供であった頃ならばよくよくお目に掛かれたはずなのに見ずにしまったのは残念だが、世の中は定めないから、対面することもきっとあるだろう」などとお思いになる。