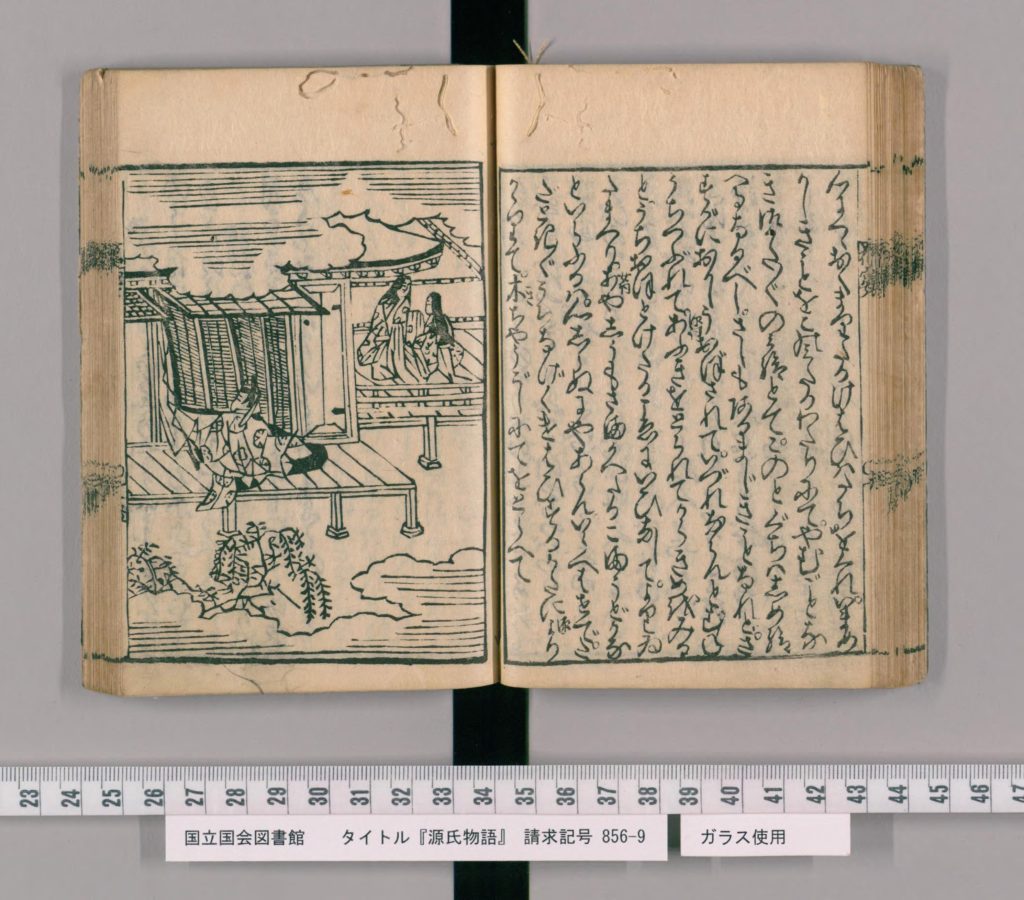

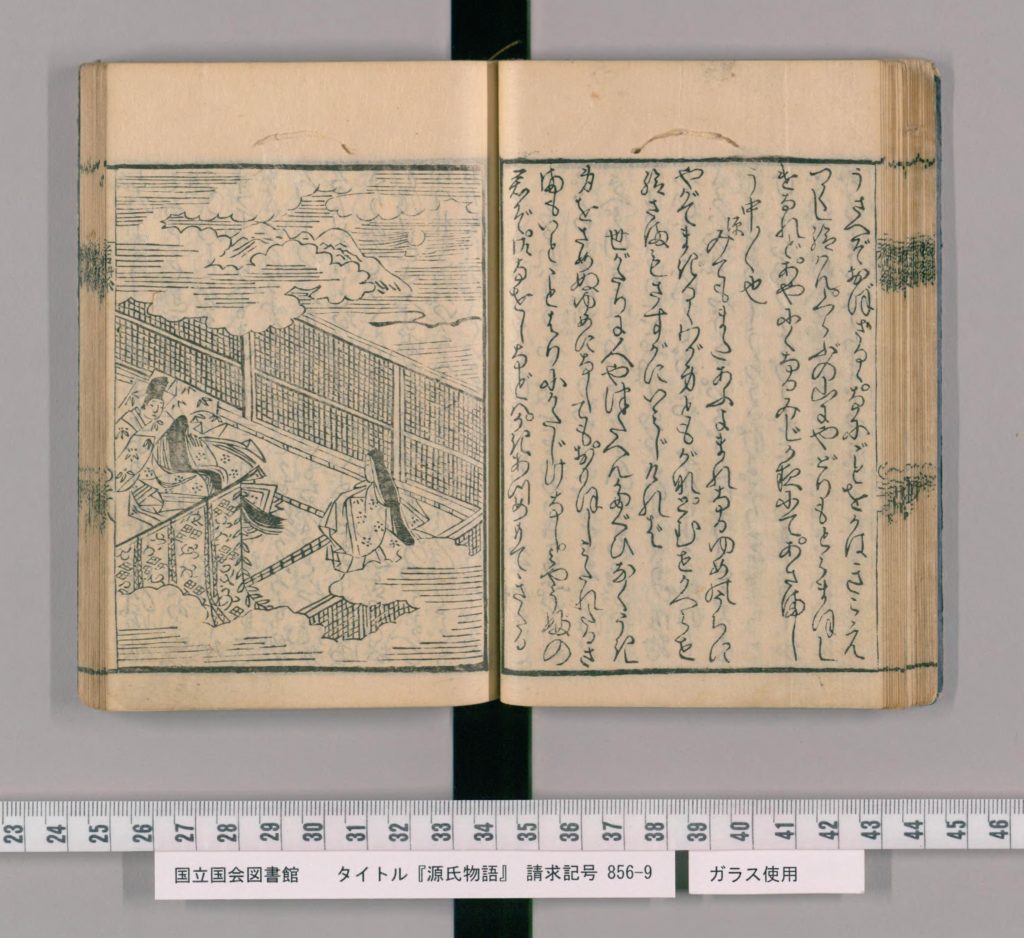

源氏、消息を王命婦のもとに送る。

卯月になって藤壺は内裏へ参上する。赤子は年のほどよりは大きく御成長になって次第に頭を起こしたりなさるまでになっている。驚くほどそれと紛れ所もないお顔つきを、主上には思いも寄らぬことであるから、またと並ぶ者がないどうしでは誠に似通ってくるものであると、そう思っておいでになった。はなはだ大切にお慈しみになることは一通りでない。源氏の君をこの上ない者におぼしめしながら、世の人が許し申し上げそうもなかったによって東宮にも据え奉らずなってしまったのを、物足りなく口惜しく、源氏が年たけて、臣下にしておくのはかたじけないような御様子でいらっしゃるのを御覧になるままに、心苦しくおぼしめしていたのに、こうもやんごとないお方の子から、同じ光が差し始めたので、傷のない玉のように大切にお慈しみになるけれども、藤壺の宮は、いかなることにつけても、胸は絶え間なく穏やかならぬまま、物をお思いになる。

いつものように、中将の君が藤壺にて遊びなどしておいでになるところへ主上が赤子を抱いておいでになって

「我が子はあまたあるけれども、これほどの年より明け暮れ見ていたのはあなたばかりです。それで思い起こされるのでしょうか、本当によく似ていますね。幼い間は、皆こうしたものでしょうか」

と言ってはなはだ愛らしく思っておいでになる。中将の君は、面の色も変わる心地がして、恐ろしくもかたじけなくもうれしくもいとしくもあちこちへ移ろうような心地がして涙が落ちそうになる。赤子が声を出して笑ったりしておいでになるのが本当に不吉なほど愛らしいので、これに似ているとは素晴らしくいとおしいこの身であると、我ながら思われたのは分に過ぎたことであろう。藤壺の宮は、どうしようもなく気が引けるので汗も流れておいでになった。源氏中将は、かえって心地が乱れてくるようなので御退出になってしまう。自室で床にお伏しになって、この胸のやる方なさを晴らしてから左大臣家へ、とお思いになる。お前の前栽が一面に青々としているその中に撫子が華やかに咲き出しているのを折らせて、王命婦の君のもとへお書きになった言葉の数は多かったであろう。

よそへつつ見るに 心は慰まで

露けさ増さる 撫子の花

(あの子によそえつつ見ておりますのに、この心は慰まないでますます湿ってゆくこの撫子の花)

花に咲かなむ

(花と咲いてほしい)

と、思っておりましたそのかいもなかった二人の仲でございますから。

とある。適当な機会があったらしく王命婦はこれを藤壺にお見せして

「ただこの花びらにちりを据えるばかりにでも」

と申し上げるので、御自身のお心にもその人のことが本当にいとしく思い知られる折ではあり

袖ぬるる露のゆかりと思ふにも

なほ疎まれぬ大和撫子

(この袖をぬらす露のゆかりと思いますにも、なお疎むことができぬこの大和撫子です)

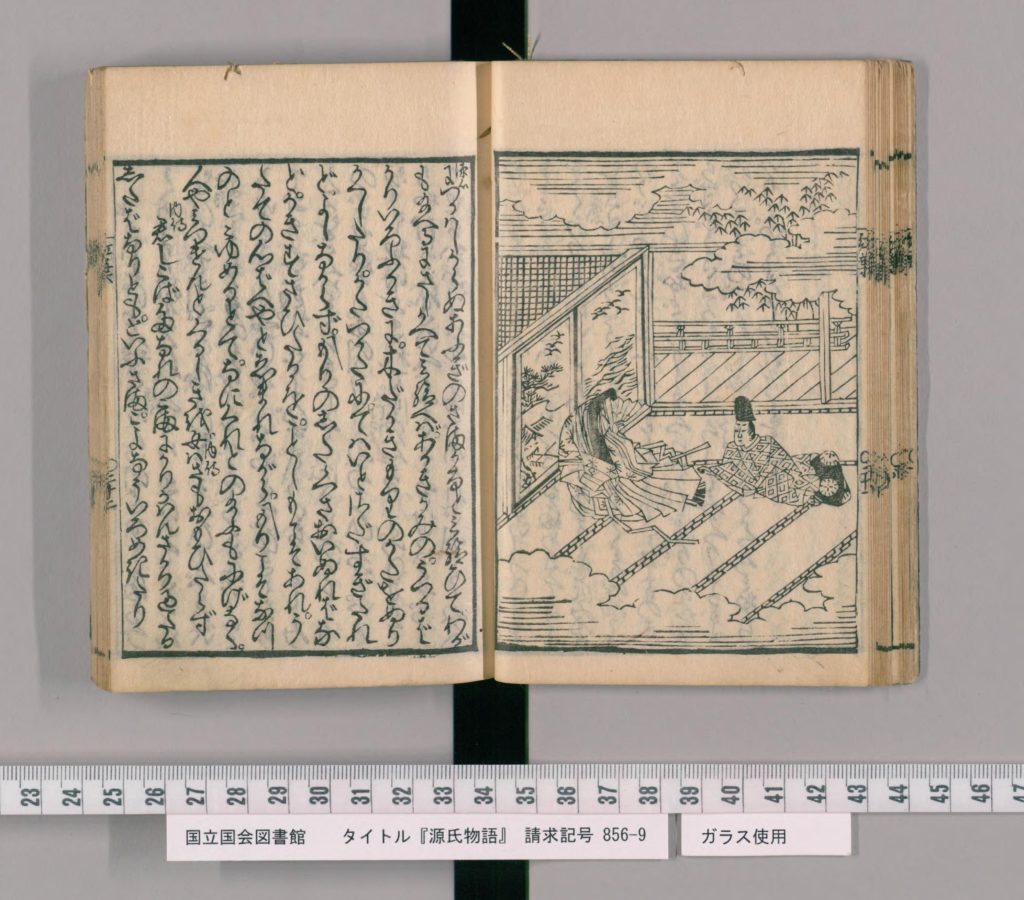

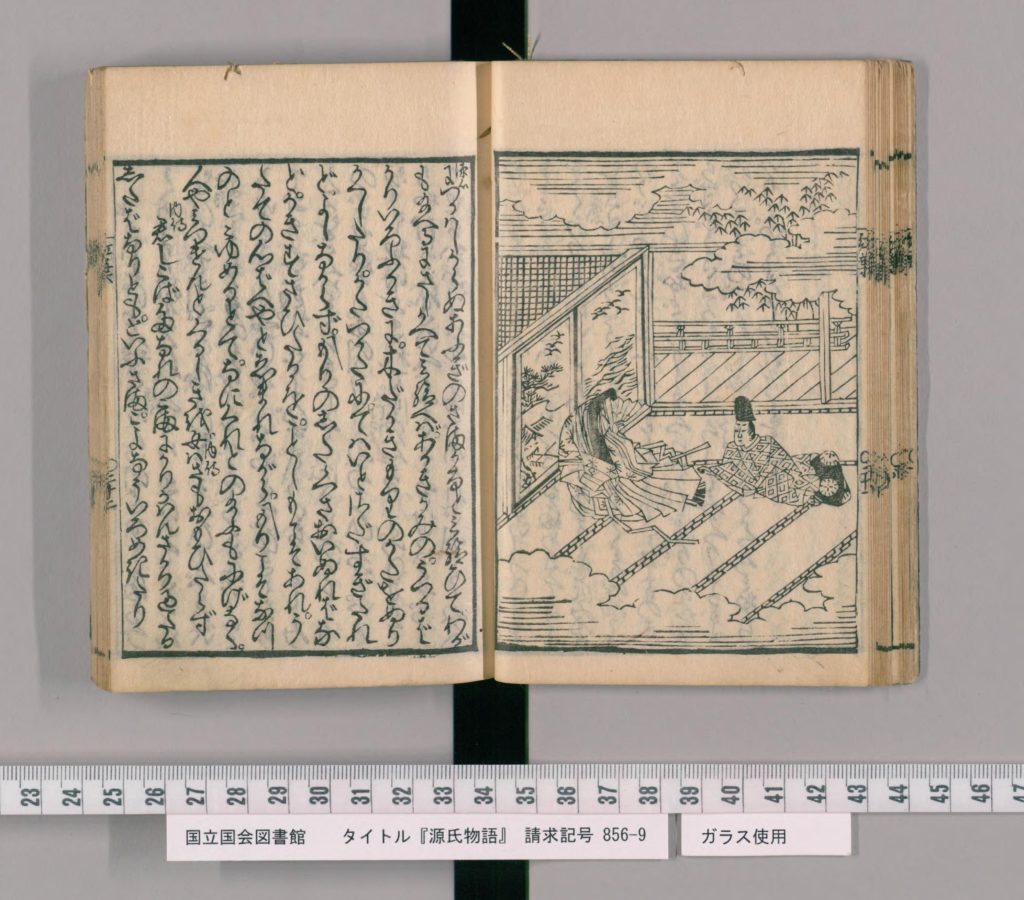

とばかりほのかに書きさしてあるようなのを、王命婦が喜びながら奉ったのには、源氏は「いつものことで、しるしもあるまい」と悄然として伏しておいでになるところであったのに、胸も騒ぎ、はなはだうれしくて涙が落ちてしまう。ぼんやりと床に伏していても、まだやる方ない心地がするので、いつものように、慰めのためには西の対にお越しになるのである。繕わずそそけた鬢の毛筋に、打ち解けたうちき姿で、笛を気の向くままゆかしく吹きつつ、のぞいて御覧になったところ、こちらの姫君は、先ほどの花が、露にぬれているという風情で物に寄り掛かって伏しておいでになる様が、愛らしく可憐である。愛敬はこぼれるようで、二条院にいながら早くこちらへお越しにならなかったことが少し恨めしく、そのためいつもと違って後ろを向いていらっしゃるのであろう、端の方に坐って男君が

「どうぞこちらへ」

とおっしゃるけれども、気が付かないようにして

入りぬる磯の

(磯に生えている草のように、潮が満ちれば隠れてしまう私なのでしょうか)

と口ずさんで口を覆うておいでになる様は、はなはだしゃれていて愛らしい。

「ああかわいくない。そんなことに口慣れておしまいになったのだな。

見る目に飽く

(海松ではないが私を見る目にも飽きてしまう)

のはよろしくないからですよ」

と言って人を召して琴を取り寄せ、姫君に弾かせる。

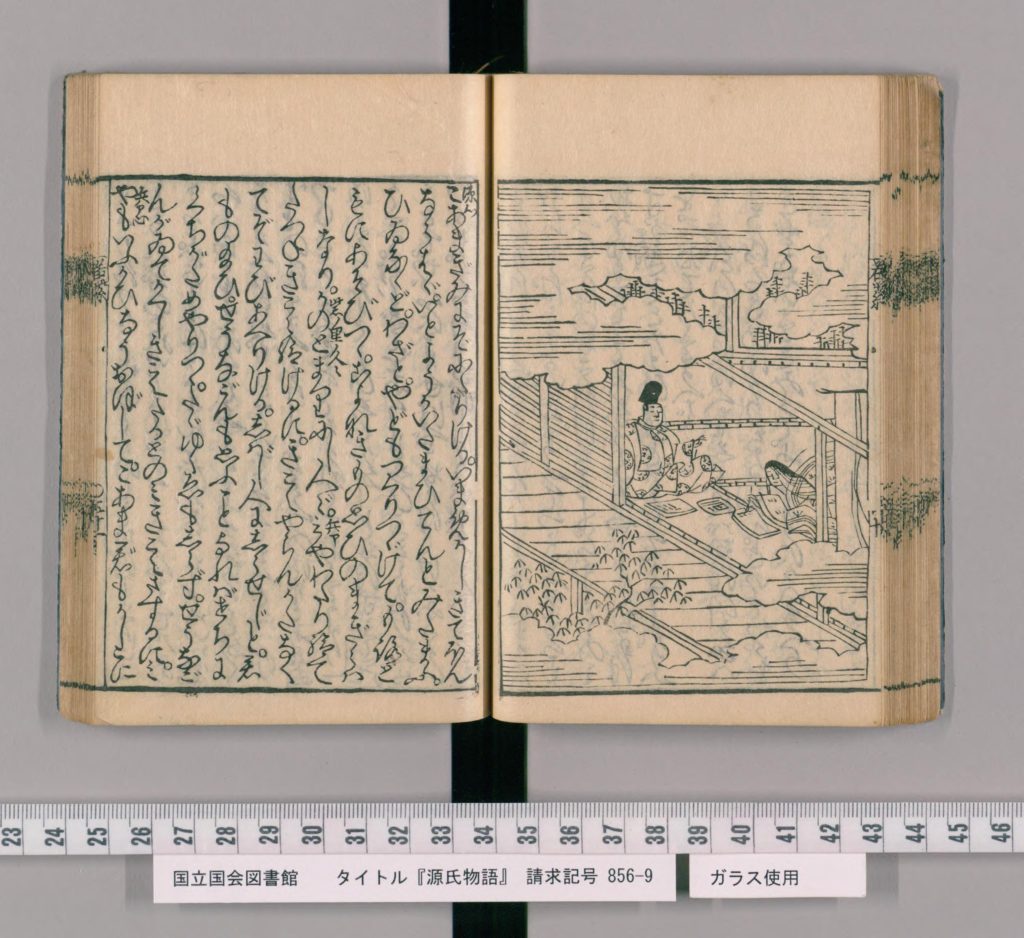

「箏は、為が長持ちしにくいのが億劫で」

と言って平調に下げてお合わせになる。御自分は試し弾きをしただけで姫君の方へ押しやられたところ、ずっと怨じておいでにもなるわけにもゆかず至って愛らしくお弾きになる。まだ小さいほどに左手を差し伸べて押し手をなさる手付きが至って愛らしいので、可憐にお思いになって、笛を吹き鳴らしつつお教えになる。姫君は本当にさとくて、難しい調子をただ一渡りで御習得なさる。大方巧者で立派なお心ばえを、思っていたことがかなったとお思いになる。保曾呂惧世利というものは、名はかわいくもないが、それを男君が興に任せて面白くお吹きになって合奏し、姫君はまだいとけないけれど、拍子も外れず上手めいている。

あかしの御用意をして絵など見ておいでになると、出発していただかなければということで人々がせき払いをして

「雨が降ってきてしまいます」

などと言うので、姫君は、いつものように心細くて気が塞いでおいでになる。絵も見さしてうつむいておいでになるのが至って可憐で、おぐしが本当に美しく掛かっているのをかきなでて

「私がよそにいる間は恋しいかい」

とおっしゃればうなずかれる。

「私も、一日でもお目に掛からないのは本当に苦しいのだけれど、幼くていらっしゃる間は、心安くお思い申し上げていて、まずはねじけていて私のことを恨んでいるような人の心を傷付けまいと思って、難しい人なのでしばしはこうして出歩きもするのですよ。あなたが大人になりましたら、更によそへも行きますまい。人の恨みを負うまいなどと思うのも『この世に長く在って、思うようにあなたにお目に掛かろう』と思うからですよ」

などと細々とお語らいになれば、さすがに恥ずかしくて、ともかくもお答えにならずそのまま男君のお膝に寄り掛かって寝入っておしまいになるので、いたく心苦しくて

「こよいは出ないことにした」

とおっしゃれば、皆立って御膳などをこちらに用意させた。姫君をお起こしになって

「出ないことにしましたよ」

とおっしゃれば、心も慰んでお起きになった。もろともに食事などを召し上がる。それもほんのつかの間で手を止めて

「それでは、きっとここでお休みになってね」

と心もとなげに思っておいでになるので、こんな人を見捨てては、うれしい道であろうとも、赴き難く思われる。

こんなふうに二条院にとどめられる折々なども多いのをおのずから漏れ聞いた人が、左大臣家に申し上げたところ、

「誰でしょう。本当に思いの外のことですねえ。今までどの人とも聞こえてきませんし、そんなふうにそばにいさせて戯れたりするということは、品が良くて心憎い人ではないのでしょう」

「内裏辺りなぞで仮初めに御覧になったとかいう人を物々しくお取り扱いになって、人がとがめようかと隠しておいでになるのだそうですよ。考え無しで子供らしいのだと聞こえていますけれど」

などと、伺候する人々も申し合っている。

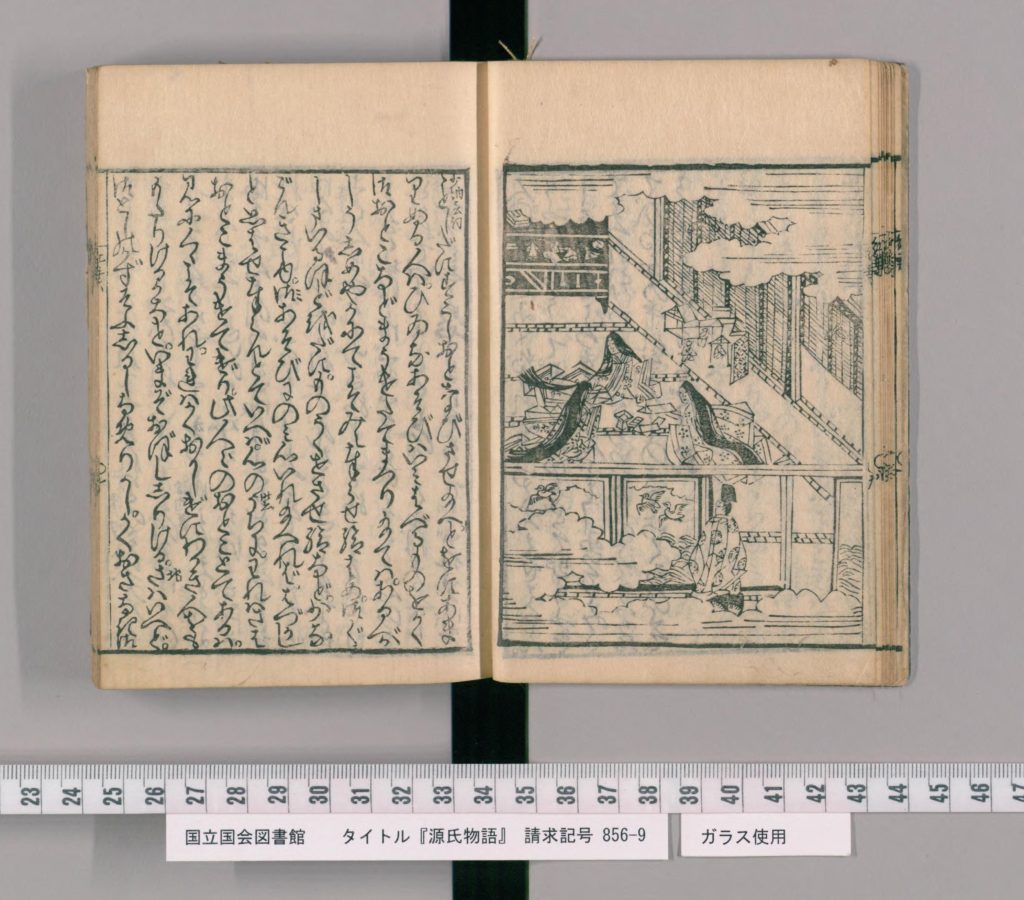

主上も、そういう人があると聞こし召して

「哀れなことに大臣が悲しんでおられるそうだが、全く、お前が半人前だった間からひたすらここまでにしてくれた心であるぞ。それくらいのことを考えられない年のほどでもあるまいに、なぜ、不人情な扱いをするだろう」

と仰せられるけれども、かしこまった様子で、お答えにもならないので、北の方に心行くことがないらしいと、源氏のことを哀れにおぼし召す。

「しかし、好き者でみだりがわしいとか、ここで見付かるような女房であれ、また、あちこちの女たちなぞと並々ならぬ仲であるなどとは、見えも聞こえもしないようなのに、どんな物陰へ隠れて出歩いてこうも人に恨まれるのだろう」

と仰せになる。

帝が、年たけておいでになるけれども、そちらの方も打ち捨てることがおできにならず、采女、女蔵人などをも、姿に優れ、心ある者をば殊にもてはやしてお心に掛けておいでになるので、由ある宮仕え人が多いこの頃である。

「仮初めに言葉をお掛けになるにも、向こうから離れてゆくのはまれだから、目が慣れてしまったのでしょうか、誠に、怪しいほど色をお好みにならないようですね」

というので戯れて言葉を試みに掛けたりする折はあるけれども、無風流にならぬほどに答えて、誠にみだりがわしいことはおありにならないのを、まめやかで物寂しいことにお思い申し上げる人もある。

そんな頃のこと、いたく年老いた典侍で、身分はやんごとなく、考えも深く、品も良く、声望も高くはありながら、はなはだあだめいた性分で、そちらにはお堅くない人があるのを、こう盛りを過ぎるまでなぜそうもみだりがわしいのであろうかと、源氏は知りたく思われたので、戯れに言葉を掛けて試みられたところ、女の方ではそれを似合わしくないとも思っていないのが、驚きながらもさすがに面白くて物を言ったりしていらしたけれども、人が漏れ聞こうにも古めかしいほどなので、つれなく取り扱っておいでになるのを、女は、本当にむごいことに思っている。その女が主上のおぐしを結うことがあった。終わって主上は、お召し替えのために人を召して出ておしまいになる。すると、二人のほかにまた人もなく、この典侍は、常よりも小ざっぱりとして、髪は艶に、装束は至って華やかで遊び好きらしく見えるのを、そんなに年はとり兼ねるものだろうかと、つまらなく御覧になることではあるけれども、向こうはどう思っているのだろうと、さすがに打ち捨て難くて裳の裾を引いて驚かされたところ、見事に描いた扇を差し、顔を隠して見返ったその流し目は目蓋が真っ黒にくぼんでいて、髪はほつれてそそけている。似つかわしくもない扇だと御覧になって、自分が持っておいでになるのと差し替えて御覧になれば、顔も映るばかりに深い赤色をした紙に、こずえも高い森の絵を金泥で厚く塗ってある。片隅に、手はいたく盛りを過ぎているけれど、風情がなくはなく

森の下草老いぬれば

(森の下草は老いているので)

などと興に任せて書いてあるのを、「ほかに言葉もあろうに、怪しい趣だな」と笑いを含みながら、

「 森こそ夏の

(その森こそ時鳥たちの夏の宿りであろう)

と見えるようですがね」

などとあれこれおっしゃるのも源氏に似合わしくなく、人が見付けるであろうかと苦しそうだけれども、女は、そうも思っていなくて

君し来ば手なれの駒に刈り飼はむ

盛り過ぎたる下葉なりとも

(あなたが来たら、その手なれの駒に刈ってあげましょう。盛りを過ぎた下葉ですけれども)

と言う様はこよなく色めいている。

「 笹分けば人やとがめむ

いつとなく駒懐くめる森の木隠れ

(私が笹を分けてゆけば人がとがめるでしょう。いつまでも駒が懐いていると見えますその森の木隠れですから)

気が置かれまして」

と言ってお立ちになるのを引き止めて

「今まで、こんなに物を思ったことはございません。この私の初めての恥でございます」

と言って泣く様も、本当にはなはだしい。

「今に御連絡しましょう。あなたを思いながら」

と言うままに女を遠ざけて出ようとなさるのを強いて追い付いて

橋柱

(長柄の橋柱よ。思いながらに二人の仲は絶えてしまうのでしょう)

と言い掛けて恨むのを、主上はお召し替えが終って障子よりのぞいておいでになったのである。似つかわしくもない仲だなと非常におかしく思われて、

「お前には好き心がないと女房たちが常に悩んでいるようだけれど、そうはいっても打ち捨ててはいなかったのだな」

と言ってお笑いになると、典侍は、少し恥ずかしく思ったが、憎からぬ人のゆえにはぬれぎぬをすら着たがる類いもあるとかいうほどで、いたくも争い申し上げない。人々も、思いの外のこととうわさするようだが、頭中将も聞き付けて、至らぬくまのないその心にも、あれに語らおうとは思いも寄らなかったと思うけれど、その女の尽きせぬ好き心を見たくもなって、ついにはむつまじい仲になってしまったのである。

国立国会図書館デジタルアーカイブより

国立国会図書館デジタルアーカイブより

この君も人よりは至って立派なので、あの人のつれなさの慰めにと女は思ったのだけれど、添いたいのはその人だけであったとか。余りな好みである。源氏の君の目をいたく忍んでのことなので、知られてはいない。そうして、源氏をお見付け申し上げてはまずお恨み申し上げるので、年のほどが哀れだから慰めてやろうとはお思いになるのに物憂くてそれもかなわないまま本当に久しくなってしまったのだけれど、夕立がした名残の涼しい宵に紛れて温明殿の辺りをたたずみながらお回りになると、この典侍が琵琶を至って面白く弾いて坐っている。御前などでも男たちのお遊びに交じりなどして、それで殊に勝る人がないほどの上手なので、恨めしく男の思われる折からその音は至って美しく聞こえる。

瓜作りになりやしなまし

(瓜作りの妻にでもなってしまおうか)

と、至って上手に歌うのが、少し穏やかでもないのである。「鄂州にいたとかいう、昔の人も、こんな上手だったのだろうか」とそれを聞いてお耳に留まる。弾きやんで、本当に思い乱れている素振りである。源氏の君が、『東屋』を忍びやかに歌ってお寄りになったところ、

押し開いて来ませ

(戸を押し開いておいでなさい)

と添えたのも、例にたがった心地がするのである。

立ちぬるる人しもあらじ

東屋にうたても掛かる雨注きかな

(立ちながらぬれてしまうので開けてくださいと言うけれど、本当は来てくれないのでしょう。この東屋に情けなくも掛かる雨のしずくです)

と嘆くのを「聞かされたのは私一人でもあるまいけれど、疎ましいことよ。何をこうまでは」と思われる。

人妻はあな煩はし

東屋の 真屋の余りもなれじとぞ思ふ

(人妻は、ああ気が置けます。寄せ棟、切妻、屋根の余りではないけれど、あまりあなたとは親しむまいと思うのです)

と言って過ぎてしまいたいところだけれど、あまり情けがなかろうかと思い返してその人に従えば、はやるように戯れ言など少し言い交わす。それにも珍しい心地がなさるのである。

頭中将は、この君のお振る舞いがまめやかに過ぎ、しかも自分のことを常に御批判になるのが憎らしいので、この君が何事もないようにして内々お忍びになる方々は多いと見て、いかにそれをあらわにしてやろうとばかり思い続けているので、これを見付けて本当にうれしい心地である。「こんな折に少し驚かし申し上げ、うろたえさせて、どうだ懲りたかと言ってやろう」と思って油断させておく。風が冷ややかに吹いていよいよ更けてゆく折、しばし眠っているのであろうと見える気配なので、そろそろと入っていったけれども、君は、心置きなくお休みになれないところだったのでたやすく聞き付けて、しかし頭中将とは思いも寄らず、この女をなおも忘れ難い者にしていると聞く修理の大夫であろうとお思いになるので、そんな老紳士に、自分には似つかわしくないこんな振る舞いを見付けられるのが恥ずかしいので、

「ああ、煩わしい。もう出ていきましょう。蜘蛛の振る舞いで明らかだったでしょうに、情けなくもおだましになったのですね」

と言って直衣ばかりを取って屏風の後ろへ這入っておしまいになる。頭中将は、おかしいのをこらえ、引き立ててある屏風のもとへ寄り、ごぼごぼ畳んでおどろおどろしく騒がすのに、典侍は、年たけてはいてもいたく由ありなよやかに見える人ではあるが、先々も、こんなふうに心を揺るがす折々はあったので慣れていて、はなはだ心は落ち着かないけれど、源氏の君をどうしてくれるのだろうかとそれが悩ましさに、わななくわななく男の袖をぐっと控えている。誰とも知られぬ内に出てしまおうと源氏はお思いになるけれども、繕わない姿で冠などゆがめて走る後ろ姿を思うと至ってあほらしかろうと思ってためらわれる。

頭中将は、何とかして自分と知られまいと思い、物も言わず、ただ取り繕って憤慨したように太刀を引き抜くと、旦那様、旦那様と、女が向かって手をするので、ほとんど笑ってしまいそうになる。男好きらしく取り繕って若やいだ上辺はそれなりだったが、五十七、八の人が、今は油断して騒ぎ立て、見事な十代の若人の中で物おじしているのは、至って似合わしくない。こうして違う人のように見せて、恐ろしげな様子をしているけれど、それがかえって明らかにその人らしく、自分と知って殊更にしているのだとあほらしくなってしまう。本当におかしいので、太刀を抜いた方のかいなを捉えて、ぎゅっとつねっておしまいになれば、憎らしいことではあるけれど、耐えられなくて頭中将は笑ってしまう。

「誠に、正気だろうか。戯れにくい人だ。さて、この直衣を着るとしよう」

と源氏はおっしゃるけれども、ぐっと袖を捉えて更にお緩め申し上げないので、

「ならばもろともに」

と言って頭中将の帯を引いて解こうとなされば、脱がされまいと争うけれど、とかく引っ張り合う内に、頭中将の直衣は袖の縫い合わせてないところからほろほろと絶えてしまう。

「 包むめる名や漏りいでむ

引き交はし かく綻ぶる中の衣に

(包み隠していると見えますあなたの名も漏れて出てゆくでしょうか。引き合って、こんなに綻びた中の衣のような私たちの仲のために)

こんなものを上に着ていれば明らかでしょう」

と言う。源氏の君は、

隠れなきものと知る知る

夏衣着たるを薄き心とぞ見る

(この秘密が隠れもなくなると知りながら、夏衣を着てここへ来たのを薄情な心と見るのです)

と言い交わして、うらやむところのない乱れ姿にされて二人とも出ておしまいになる。源氏の君は、本当に口惜しくも見付けられてしまったことだと思って伏しておいでになる。典侍は、興も冷めて、後に残された指貫、帯などを翌朝早く源氏に奉った。

恨みても言ふかひぞなき

立ち重ね 引きて返りし波の余波に

(浦を見ても貝がないように恨んでみてもかいがないのです。あなた方が太刀を重ね、波のように重なって立ち、引き返していったその余波には)

底もあらはに

(涙の川がかれて底もあらわになるほど悲しいのです)

とある。遠慮もなく、と御覧になるにもかわいくないが、そうはいっても、あまりのことに思っていたのが心配で

荒立ちし波に心は騒がねど

寄せけむ磯をいかが恨みぬ

(荒立っていた波の方には心も騒ぎませんけれど、波が寄せていたという磯の方はどうして恨まぬことがありましょう)

とばかり言っておいたのである。「帯は中将のだな。この直衣より色が深いぞ」と御覧になるが「直衣も端袖がないではないか。見苦しいことだ。乱れたことに熱中する人は、馬鹿らしいことも誠に多くするものであろう」とますますお心をお治めになる。

国立国会図書館デジタルアーカイブより

国立国会図書館デジタルアーカイブより

頭中将が、宿直所より、まあこれをとじ付けてくださいということで直衣の袖を押し包んでよこしたので、いつの間に取っていったのだろうかとばかばかしくなる。自分はこの帯を受け取っていてよかったとお思いになる。帯と同じ色の紙に包んで

中絶えば託言や負ふと危ふさに

はなだの帯を取りてだに見ず

(はなだ色のこの帯が中から絶えるようにあなた方の仲が絶えてしまえば、鉸具ではなしにかこち言を負うであろうという危うさのために、取って見ることすら私はしておりません)

と言っておやりになる。すぐに、

君にかく引き取られぬる帯なれば

かくて絶えぬる中とかこたむ

(こんなふうにあなたに帯を引いて取られてしまったので、女との仲もこうして中から絶えてしまったと私はかこつでしょう)

かこち言からはお逃れになれますまい。

とある。

日がたけて各々殿上においでになった。源氏は至って静かによそよそしい様子をしておいでになり、頭の君も、本当におかしいけれど、公事を、多く奏したり申し渡したりする日で、至って折り目正しく生真面目なのを見るにも、互いに頬笑まれる。人の見ていない間に進み寄ってきて

「隠し事は懲りたでしょうね」

と頭中将が言い、いたく憎らしげな尻目をする。

「どうして懲りましょう。立ったまま帰ったとかいう人のことなら哀れですがね。誠に

憂しや世の中

(つらいのは男女の仲)

ですね」

と互いに話して

鳥籠の山なる

(鳥籠の山にある不知哉川ではないけれど、さあね、とでも答えておきなさい。私の名を漏らすなよ)

と互いに口止めをする。さてその後は、ともすれば事のついでごとに、このことが言い争いの種になるので、ますます、あのむさくるしい人ゆえ、と思い知られたことであろう。この女はなお、いとも艶に言い掛けて恨むので、難儀に思って源氏はお過ごしになる。

頭中将はこのことを、妹君、源氏にとっては北の方にも申し上げず、ただ適当な折の脅しの種にしようと思っていたのである。

七月、藤壺、中宮に。

源氏、宰相に任ぜられ中将も兼ねる。藤壺の中宮の入内に供奉。(紅葉賀終)