四月一日、衣替えに喪服を改める。

朝顔の斎院、除服。源氏、見舞う。

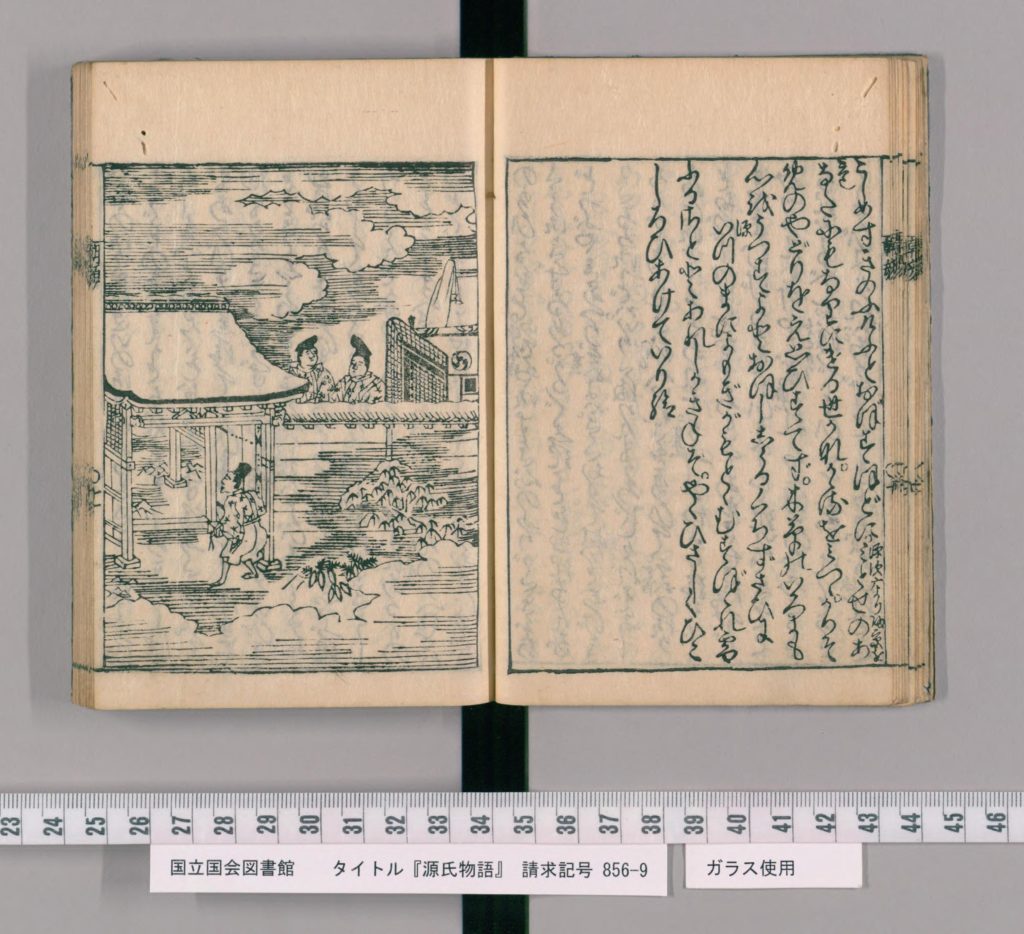

葵上の息子の若君、元服。

朝顔の斎院、除服。源氏、見舞う。

葵上の息子の若君、元服。

源氏は息子を四位にしたらいいと思っておいでで、世人も、そうなるものと思っていたが、「まだ本当に幼い様子をしているのに、幾ら私の思いどおりになる世の中だとてそう卒爾なことをするのも、かえって月並みなことだ」とそれはお諦めになった。孫君が六位の浅葱 色で殿上にお帰りになるのを大宮は、面白くなくあきれたことに思っておいでになるのは、それもそのはずで哀れなことであった。大宮との御対面があってこれについて言われると、

「ただ今、そう強いてあの子を年齢以上に見せようとするつもりはないのですけれど、それには思うところがございまして。あの子にはしばし大学で道を習わせようという本意がありまして、今二、三年はむなしい年と思うておくことにして、おのずから朝廷に奉仕すべき折にもなれば今に、きっと一人前にもなることでしょう。自分は禁裏の内で成長しまして世の中の有り様も存じません。夜昼、父上の御前に伺候して、僅かに、たわいない文なども習うたものです。ただその畏れ多いお手より伝授されましてすら、何事も、広くは道理を知らぬほどに、学問をするにも、琴、笛の調べであってもその音 は聞くに堪えないのですが、及ばぬところが多くあるのでございます。そうかと言って頼りない親に、優れた子が勝 っているようなためしも、本当にめったにあることではございませんから、まして、子孫に伝わりつつ隔たってゆく先々の様子がいたく心に掛かりますによってこう思い定めたのでございます。良家の子弟として官位も心のままになり、時勢も今や盛りとおごることに慣れてしまえば、学問などに身を苦しめることには、本当に興味を感じなくなることでしょう。遊び事を好んだままで、心のままの官爵に昇ってしまえば、時に従う世人も、心の中では鼻をうごめかしつつも、追従し機嫌をとって自分に従っているその間は、おのずから一人前で特別な者のようにも感じられますけれど、時も移り、相応の人に死に後れて勢いも衰えたその末には、人に軽んじられ侮られて、頼るところもなくなることでございましょう。やはり、学問を基としてこそ、大和魂も、世に用いられることは著しくなるのでしょう。差し当たりはじれったいようでございますけれど、ついには世の中を治めることのできる心構えを習っておけば、私が亡くなってしまった後でも心安うございますによって。ただ今は頼りがいもありませずながら、私がこうして庇護しておれば、貧に迫っ た、大学の衆と言って笑い侮る人も、まさかございますまいとこう思うておるのです」

などと言ってお知らせになるので、大宮はお嘆きになって

「誠にそうも考え及ぶべきことではありますけれど大将なども、余り期待に反したことに思うて疑っているようで、あの子も幼心にはいたく口惜しそうに、大将や、左衛門督 の子供など、自分よりは下臈と見下げていた従兄弟たちですら、皆各々加階昇進してはませたふうをしているのに、自分は浅葱のままなのが至ってつらいと思われているのでそれが心苦しゅうございます」

とおっしゃれば、源氏はお笑いになって

「本当にませた恨みようですね。いたくたわいもないものだ。あの子の様子といったら」

と言って、本当に愛すべき者と思っておいでになる。

「学問などをして少し物の道理を心得ましたら、きっとその恨みもおのずから解けることでしょう」

とおっしゃる。

「ただ今、そう強いてあの子を年齢以上に見せようとするつもりはないのですけれど、それには思うところがございまして。あの子にはしばし大学で道を習わせようという本意がありまして、今二、三年はむなしい年と思うておくことにして、おのずから朝廷に奉仕すべき折にもなれば今に、きっと一人前にもなることでしょう。自分は禁裏の内で成長しまして世の中の有り様も存じません。夜昼、父上の御前に伺候して、僅かに、たわいない文なども習うたものです。ただその畏れ多いお手より伝授されましてすら、何事も、広くは道理を知らぬほどに、学問をするにも、琴、笛の調べであってもその

などと言ってお知らせになるので、大宮はお嘆きになって

「誠にそうも考え及ぶべきことではありますけれど大将なども、余り期待に反したことに思うて疑っているようで、あの子も幼心にはいたく口惜しそうに、大将や、

とおっしゃれば、源氏はお笑いになって

「本当にませた恨みようですね。いたくたわいもないものだ。あの子の様子といったら」

と言って、本当に愛すべき者と思っておいでになる。

「学問などをして少し物の道理を心得ましたら、きっとその恨みもおのずから解けることでしょう」

とおっしゃる。