源氏、手習い、作り絵。

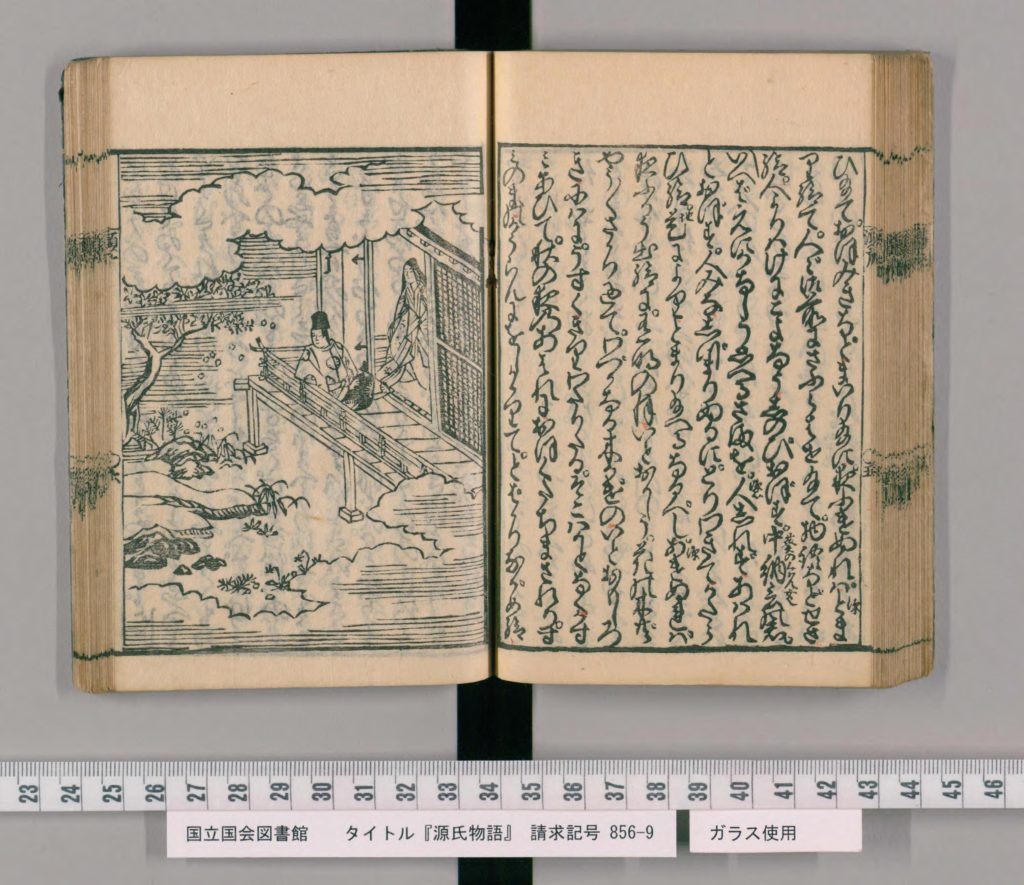

海に近い廊に出る。

十五夜に月を見て故郷を思う。

海に近い廊に出る。

十五夜に月を見て故郷を思う。

太宰大弐の娘の五節、この浦を過ぎるついでに消息を奉る。

京の人々、源氏を恋う。

京の人々、源氏を恋う。

須磨での独り住まいが久しくなるままに、こらえられそうもなく思われてくるけれど「自分にすら、あきれた宿世と思われるこの住まいに、どうしてあの人を連れてこられようか」と、似合わしくもあるまいその様子をお思い返しになる。

所につけて万事勝手が違い、自分のことを見ても誰とも分かりはしない卑しい者の身の上を御覧になると、慣れぬお心地には浅ましく、自らのことがもったいなく思われる。煙が時々、すぐ近くに立ってくるので、「これは、海人 が、塩を焼いているのだろうか」と思い続けていらしたが、それはおいでになるその後ろの山に、柴というものがふすぶっていたのである。珍しくて、

山がつのいほりにたける

しば しばも言問ひ来 なむ 恋ふる 里人

(山がつのいおりでたいているこの柴ではないが、しばしば訪問してほしくもある。古里に今も住んでいる、私が恋うているその人に)

冬になって雪が降り、荒れている頃、空の様子も、殊に恐ろしくお眺めになって、気の向くままに琴をお弾きになって良清 に歌を歌わせ、大輔 に横笛を吹かせてお遊びになる。気を付けて、物悲しい手などを弾いておいでになると、ほかの者は演奏をやめて涙を拭い合っている。王昭君 の故事を御想像になって「胡 の国ともなればなおさらどんな気持ちでお遣わしになったことであろう。この世で私がお思い申し上げるあの人をそんなに遠くへやってしまったりしたら」などと思うにも、ありそうなことのようで忌ま忌ましく

霜の後 の夢

(霜が降りた夜には夢も覚めてしまう)

と誦される。月の光が、いたく明るく差し入って、この旅先の仮初めの部屋の奥までも残るくまがない。夜更けの空も、床 の上に映って見える。入り方のその月影が、恐ろしく見えるので、

唯 是 れ西に行くなり

(月はただ西に行く。左遷されて行くのではない)

と独りごたれて

いづ方の雲路に我も迷ひなむ

月の見るらむことも恥づかし

(いずこの空に私はかけりゆき迷ってしまうのか。ただただ西に行くあの月にそんなところを見られることも恥ずかしい)

と独りごたれて、いつものようにしばしも眠れぬ暁の空に千鳥があまり悲しく鳴く。

友千鳥もろ声に鳴 く暁は

独り寝覚めの床 も頼もし

(群がる千鳥が声を合わせて泣いてくれる暁には、独り寝て覚めるこの床 も心強い)

ほかにまた起きている者もいないので、返す返す独りごちて伏しておいでになる。夜更けに、ちょうずをお使いになり、御念誦 などをなさるのも、珍しいことのようで、結構に思われるばかりなので、人々は見捨て奉ることができず、京の家の方にはちっとも出てゆけなかった。

所につけて万事勝手が違い、自分のことを見ても誰とも分かりはしない卑しい者の身の上を御覧になると、慣れぬお心地には浅ましく、自らのことがもったいなく思われる。煙が時々、すぐ近くに立ってくるので、「これは、

山がつのいほりにたける

(山がつのいおりでたいているこの柴ではないが、しばしば訪問してほしくもある。古里に今も住んでいる、私が恋うているその人に)

冬になって雪が降り、荒れている頃、空の様子も、殊に恐ろしくお眺めになって、気の向くままに琴をお弾きになって

霜の

(霜が降りた夜には夢も覚めてしまう)

と誦される。月の光が、いたく明るく差し入って、この旅先の仮初めの部屋の奥までも残るくまがない。夜更けの空も、

(月はただ西に行く。左遷されて行くのではない)

と独りごたれて

いづ方の雲路に我も迷ひなむ

月の見るらむことも恥づかし

(いずこの空に私はかけりゆき迷ってしまうのか。ただただ西に行くあの月にそんなところを見られることも恥ずかしい)

と独りごたれて、いつものようにしばしも眠れぬ暁の空に千鳥があまり悲しく鳴く。

友千鳥もろ声に

独り寝覚めの

(群がる千鳥が声を合わせて泣いてくれる暁には、独り寝て覚めるこの

ほかにまた起きている者もいないので、返す返す独りごちて伏しておいでになる。夜更けに、ちょうずをお使いになり、御

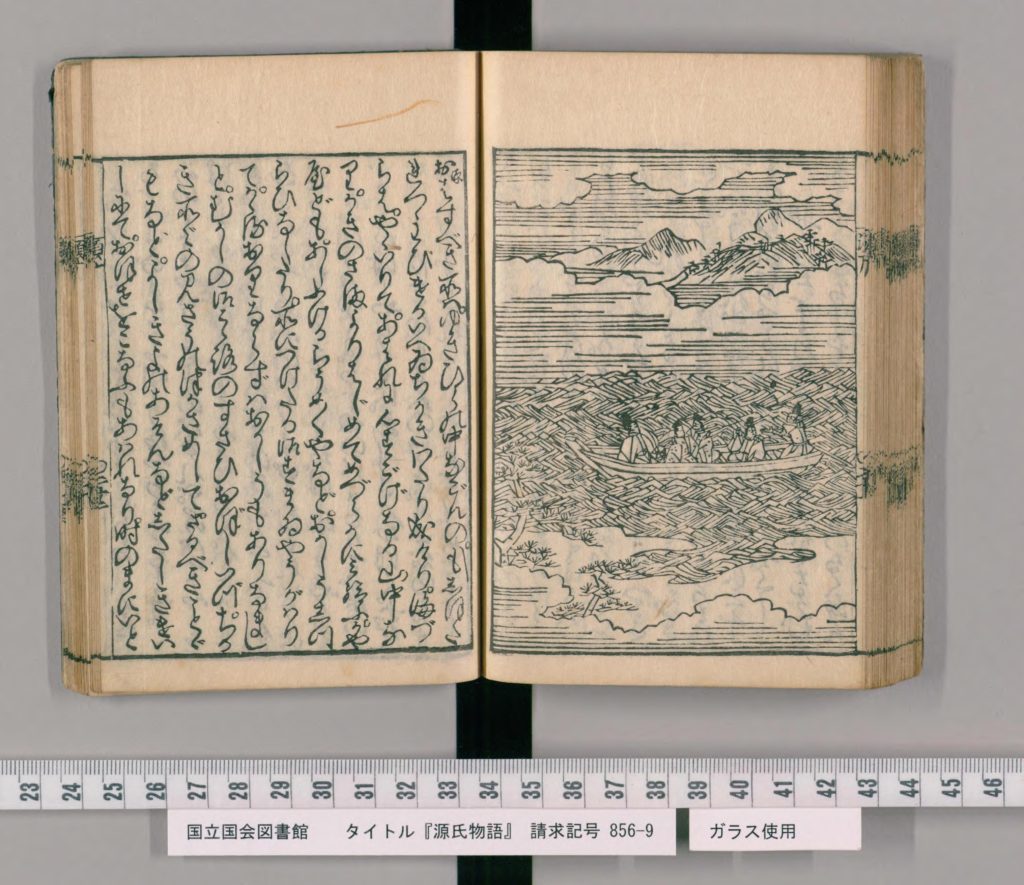

明石の浦まではただ、歩いても行かれる道のりなので、良清は、あの入道の娘のことを思い出して文などやったのだけれど、返事もしてこない。結局、父親の方から

「申し上げねばならぬことがございます。ちょっと対面したいのですが」

と言ってきたのだけれど、「あちらはうべなうまいし、わざわざ行って、むなしく帰る後ろ姿もあほらしかろう」とひどく塞ぎ込んで行きもしない。入道は喩えようもなく気位高く考えているので、国の内では、今の国守の縁者ばかりを恐れ多いものにしているようだけれど、ねじけた心には、そうとは更に思わないで年月 を経ていたところに、源氏の君がこうしておいでになったのを聞いて北の方に相談したことには、

「桐壺の更衣の子のあの光源氏の君が、御謹慎で朝廷から須磨の浦においでになったそうだが、思い掛けずそんなことがあるのもあの子の宿世だね。何とかして、このついでにあの君に奉ってはどうかね」

と言う。母は、

「まあ聞き苦しい。京の人が語るのを聞けば、やんごとない奥様たちを、本当に多くお持ちになって、その余りには、忍び忍び帝 の妻との過ちさえおありになってこんなにも騒がれたという人が、どうして、こんな卑しい山がつを気に留められましょうか」

と言う。腹を立てて

「あなたにはお分かりになるまいよ。私の心積もりは違うのだ。何かのついでに、ここにお招きするから、そのつもりでいらっしゃい」

と、得意になってそう言うのも、愚かしく見える。目ばゆいまでに部屋をしつらえ、娘のことを大切にしていた。母君は

「何も、結構な人といったところでのっけから、罪人にされて流されておいでになったような人を慕うことがありますか。それも、あの子のことを気に留めてくださりそうならばまだしも、戯れにもなりませんよ」

と言うので、いたくぶつぶつと言っている。

「罪人にされるようなことは唐土 でも我が国でも、こう世に優れ、何事も人とは格別な方には、必ずあることなのだよ。あの君がどんな方でいらっしゃると思う。亡くなった母上の御息所は、私の叔父の按察使大納言 の娘なのだ。この娘というのが本当に優れた評判を取ったので宮仕えにお出しになっ たところが、国王に優れて目を掛けられることの並びなかったほどに人のそねみが重くなっ てお亡くなりになったのだけれど、あの君がこうして世にとどまっておいでになるのは本当に結構なことだ。女は、志高く仕えるべきものだ。あの方も私がこんな田舎者だからといってあの子のことをお見捨てにはなるまいよ」

などと言っていた。

この娘は、優れた容貌ではないのだけれど、慕わしく品が良く心掛けのある様などは誠に、やんごとない人にも劣りそうになかったのである。自身の境遇を口惜しいものと理解していて、「貴人は、私のことなど何の数にもお入れにはなるまいが、身分相応の男とは更に連れ添うまい。命が長くて、心に掛けている人々に死に後れてしまったら、尼にでもなろう。海の底にでも這入ってしまおう」などと思っていたのである。父君は、この娘を窮屈なほどに大切に慈しんで年に二度、住吉に詣でさせた。娘の方でも神の御しるしを、人知れず頼みに思っていた。

「申し上げねばならぬことがございます。ちょっと対面したいのですが」

と言ってきたのだけれど、「あちらはうべなうまいし、わざわざ行って、むなしく帰る後ろ姿もあほらしかろう」とひどく塞ぎ込んで行きもしない。入道は喩えようもなく気位高く考えているので、国の内では、今の国守の縁者ばかりを恐れ多いものにしているようだけれど、ねじけた心には、そうとは更に思わないで

「桐壺の更衣の子のあの光源氏の君が、御謹慎で朝廷から須磨の浦においでになったそうだが、思い掛けずそんなことがあるのもあの子の宿世だね。何とかして、このついでにあの君に奉ってはどうかね」

と言う。母は、

「まあ聞き苦しい。京の人が語るのを聞けば、やんごとない奥様たちを、本当に多くお持ちになって、その余りには、忍び忍び

と言う。腹を立てて

「あなたにはお分かりになるまいよ。私の心積もりは違うのだ。何かのついでに、ここにお招きするから、そのつもりでいらっしゃい」

と、得意になってそう言うのも、愚かしく見える。目ばゆいまでに部屋をしつらえ、娘のことを大切にしていた。母君は

「何も、結構な人といったところでのっけから、罪人にされて流されておいでになったような人を慕うことがありますか。それも、あの子のことを気に留めてくださりそうならばまだしも、戯れにもなりませんよ」

と言うので、いたくぶつぶつと言っている。

「罪人にされるようなことは

などと言っていた。

この娘は、優れた容貌ではないのだけれど、慕わしく品が良く心掛けのある様などは誠に、やんごとない人にも劣りそうになかったのである。自身の境遇を口惜しいものと理解していて、「貴人は、私のことなど何の数にもお入れにはなるまいが、身分相応の男とは更に連れ添うまい。命が長くて、心に掛けている人々に死に後れてしまったら、尼にでもなろう。海の底にでも這入ってしまおう」などと思っていたのである。父君は、この娘を窮屈なほどに大切に慈しんで年に二度、住吉に詣でさせた。娘の方でも神の御しるしを、人知れず頼みに思っていた。