雨風なおやまず。

二条院より使いが来る。

二条院より使いが来る。

「京でも、『この雨風は、怪しい前兆だ』と言っていて、仁王会 などが行われるのだろうと申していたところなのです。内裏に参る公卿なども、総て道が塞がってしまって政も絶えているのです」

などと、不得要領にぎこちなく話すのだけれど、京の方のことだとお思いになると源氏は知りたくなって、お前に召し出して問われたのである。

「ただ、いつでも雨が小やみなく降って風は時々吹き出して数日になりますのを、いつもと違うことだと驚いているのです。本当にこう、地の底へ通るばかりの氷が降り、雷が静まらぬということはなかったことです」

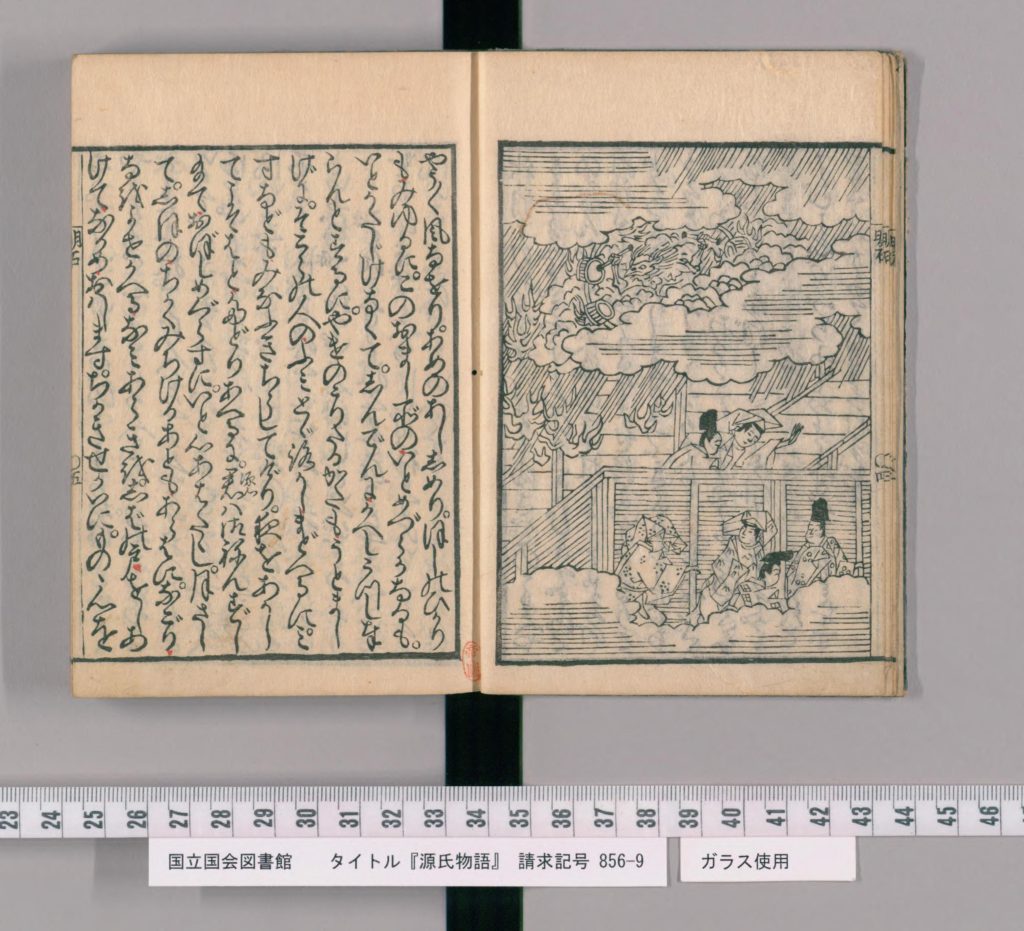

などと、このひどい様子に驚いておじている顔が、いたくつらそうなのにも、心細さが増さったのである。こうして寿命も尽きるのであろうかと思われるところへその又の日の暁より、風が大いに吹き、潮は、高く満ちて、波の音の荒いことは、いわおも山も残りそうにない有り様である。雷が鳴ってひらめく様は、何とも言いようがなくて、落ち掛かってくるように思われるので、気丈な人もいなくなる。

「私は、いかなる罪を犯して、こんな悲しい目を見ているのだろう。父や母とも相見ず、いとしい妻や子の顔も見ないで死ぬであろうことよ」

と嘆くのである。源氏の君は、お心を鎮めて、これくらいの過ちでこのなぎさに命を終わらせることがあってよいものかと奮い立たれるけれども、周囲があまり騒然とするので、種々の色の幣帛 を捧げさせて

「住吉は、この土地の鎮守神 でいらっしゃるというが、誠に垂迹 された神ならばお助けください」

と多くの大願をお立てになる。各々、自らの命はそれとしても、このような御身がまたとない例として奈落にお沈みになりそうなことがはなはだ悲しいが、心を励まして、少し物を考えることのできる限りは、我が身に代えてこの御身一つを救い奉ろうと、声を大きく合わせて仏、神を念じ奉る。

「帝王の深宮に養われていろいろの楽しみにおごられはしましたけれども、深いお慈しみは大日本にあまねく、不遇なともがらを多く出世させたのですが、今、何の報いで、はなはだ非道なこの波風に溺れられるというのでしょうか、天地よ道理をお立てください。罪もなく罪人にされ、官位を取られ、家を離れ、土地を去って明け暮れ、穏やかな空もなく嘆いておいでになるのですけれど、こう、悲しい目をさえ見、命も尽きようとしているのは、前世の報いかこの世の罪科か、神よ、仏よ、明らかにましますならばこの愁えを穏やかにしてくださいませ」

と、お社の方を向いて様々の願をお立てになる。また海の中の竜王や、よろずの神たちに願を立てさせると、いよいよ雷は鳴りとどろいて、おいでのところの続きの廊に落ち掛かった。炎が燃え上がって、廊は焼けてしまう。正気もなくて、全員うろたえている。後ろの方の厨房とおぼしい屋に移し奉って、上 も下 もなく立ち込んで至って騒がしく泣く声は、いかずちにも劣らない。空は墨をすったようで、日も暮れてしまった。ようやく、風が直り、雨の脚が静まり、星の光も見えるので、こちらの部屋のいたく風変わりなのも本当に畏れ多くて、寝殿に返し移し奉ろうとするけれども、焼け残ったところも、気味悪げで、あまたの人がひどく足音を響かせており、

「御簾なども皆吹き散らされてしまっております」

「夜を明してからにしては」

と考え合っているので源氏の君は、御念誦をなさって思い巡らしておいでになるというのにいたく心も落ち着かない。月が差し始めて、潮が近くまで満ちてきた跡もあらわに、名残でなおも寄せては返す波が荒いのを、柴の戸を押し開けて眺めておいでになる。この一帯には、物事の機微を知り、来し方行く先のことを考えることができ、あれやこれやを、しっかりと悟っている人もいない。卑しい海人 どもなどが、貴い人のおいでになるところだというので参集して、聞いても源氏にはお分かりにならぬことを言い合っているのも、いたく風変わりだけれど、追い払うこともできない。

などと、不得要領にぎこちなく話すのだけれど、京の方のことだとお思いになると源氏は知りたくなって、お前に召し出して問われたのである。

「ただ、いつでも雨が小やみなく降って風は時々吹き出して数日になりますのを、いつもと違うことだと驚いているのです。本当にこう、地の底へ通るばかりの氷が降り、雷が静まらぬということはなかったことです」

などと、このひどい様子に驚いておじている顔が、いたくつらそうなのにも、心細さが増さったのである。こうして寿命も尽きるのであろうかと思われるところへその又の日の暁より、風が大いに吹き、潮は、高く満ちて、波の音の荒いことは、いわおも山も残りそうにない有り様である。雷が鳴ってひらめく様は、何とも言いようがなくて、落ち掛かってくるように思われるので、気丈な人もいなくなる。

「私は、いかなる罪を犯して、こんな悲しい目を見ているのだろう。父や母とも相見ず、いとしい妻や子の顔も見ないで死ぬであろうことよ」

と嘆くのである。源氏の君は、お心を鎮めて、これくらいの過ちでこのなぎさに命を終わらせることがあってよいものかと奮い立たれるけれども、周囲があまり騒然とするので、種々の色の

「住吉は、この土地の

と多くの大願をお立てになる。各々、自らの命はそれとしても、このような御身がまたとない例として奈落にお沈みになりそうなことがはなはだ悲しいが、心を励まして、少し物を考えることのできる限りは、我が身に代えてこの御身一つを救い奉ろうと、声を大きく合わせて仏、神を念じ奉る。

「帝王の深宮に養われていろいろの楽しみにおごられはしましたけれども、深いお慈しみは大日本にあまねく、不遇なともがらを多く出世させたのですが、今、何の報いで、はなはだ非道なこの波風に溺れられるというのでしょうか、天地よ道理をお立てください。罪もなく罪人にされ、官位を取られ、家を離れ、土地を去って明け暮れ、穏やかな空もなく嘆いておいでになるのですけれど、こう、悲しい目をさえ見、命も尽きようとしているのは、前世の報いかこの世の罪科か、神よ、仏よ、明らかにましますならばこの愁えを穏やかにしてくださいませ」

と、お社の方を向いて様々の願をお立てになる。また海の中の竜王や、よろずの神たちに願を立てさせると、いよいよ雷は鳴りとどろいて、おいでのところの続きの廊に落ち掛かった。炎が燃え上がって、廊は焼けてしまう。正気もなくて、全員うろたえている。後ろの方の厨房とおぼしい屋に移し奉って、

「御簾なども皆吹き散らされてしまっております」

「夜を明してからにしては」

と考え合っているので源氏の君は、御念誦をなさって思い巡らしておいでになるというのにいたく心も落ち着かない。月が差し始めて、潮が近くまで満ちてきた跡もあらわに、名残でなおも寄せては返す波が荒いのを、柴の戸を押し開けて眺めておいでになる。この一帯には、物事の機微を知り、来し方行く先のことを考えることができ、あれやこれやを、しっかりと悟っている人もいない。卑しい

「あの風がもし、今しばしやまなかったら、潮が上がって、残るところもなかったでしょう。神の助けもおろそかではありませんでしたね」

とある海人が言うのをお聞きになるにも、本当に心細いとは言うもおろかである。

海にます神の助けに掛からずは

潮の八百会ひにさすらへなまし

(海にまします神の助けに頼らなければ、潮の集まり合うところに今頃はさすらっていただろう)

ひねもすに荒れ狂っていた雷の騒ぎに、さすがにいたく悩み煩っておいでになったので、思わず知らずまどろまれる。源氏にはもったいないようなお部屋なのでただ物に寄って坐っておいでになったのだけれど亡き父、桐壺院がただ、以前の御様子そのままにお立ちになって

「なぜ、こんな卑しいところにおいでになるのです」

と言ってお手を取ってお起こしになる。

「住吉の神のお導きになるままに速やかに、舟出をしてこの浦を去っておしまいなさい」

と仰せられる。本当にうれしくて

「畏れ多いあなたの影に別れ奉って後、様々悲しいことばかり多うございますので、今はこのなぎさに身を捨ててしまいましょう」

とおっしゃると、

「本当にあるまじきことです。これはただ、ちょっとしたことの報いなのです。私は、位に在った時、悪事を働くこともありませんでしたがおのずから罪科があったので、その罪を終える間はいとまがなくて、この世のことも顧みませんでしたけれど、ひどい愁えにあなたが沈んでいるのを見るに耐え難くて、海に這入り、なぎさに上り、いたく悩み煩ったのです。けれど、このついでに主上に奏すべきことがありますによって急いで参上してしまいましょう」

と言って立ち去っておしまいになる。物足りなく悲しくて、きっとお供に参りましょうと泣き沈んだまま見上げられたところ、そこは人もなく、月の顔のみがきらきらとして、夢のような心地もせず、気配もまだとどまっているような心地がして空の雲が物悲しくたなびいていた。

とある海人が言うのをお聞きになるにも、本当に心細いとは言うもおろかである。

海にます神の助けに掛からずは

潮の八百会ひにさすらへなまし

(海にまします神の助けに頼らなければ、潮の集まり合うところに今頃はさすらっていただろう)

ひねもすに荒れ狂っていた雷の騒ぎに、さすがにいたく悩み煩っておいでになったので、思わず知らずまどろまれる。源氏にはもったいないようなお部屋なのでただ物に寄って坐っておいでになったのだけれど亡き父、桐壺院がただ、以前の御様子そのままにお立ちになって

「なぜ、こんな卑しいところにおいでになるのです」

と言ってお手を取ってお起こしになる。

「住吉の神のお導きになるままに速やかに、舟出をしてこの浦を去っておしまいなさい」

と仰せられる。本当にうれしくて

「畏れ多いあなたの影に別れ奉って後、様々悲しいことばかり多うございますので、今はこのなぎさに身を捨ててしまいましょう」

とおっしゃると、

「本当にあるまじきことです。これはただ、ちょっとしたことの報いなのです。私は、位に在った時、悪事を働くこともありませんでしたがおのずから罪科があったので、その罪を終える間はいとまがなくて、この世のことも顧みませんでしたけれど、ひどい愁えにあなたが沈んでいるのを見るに耐え難くて、海に這入り、なぎさに上り、いたく悩み煩ったのです。けれど、このついでに主上に奏すべきことがありますによって急いで参上してしまいましょう」

と言って立ち去っておしまいになる。物足りなく悲しくて、きっとお供に参りましょうと泣き沈んだまま見上げられたところ、そこは人もなく、月の顔のみがきらきらとして、夢のような心地もせず、気配もまだとどまっているような心地がして空の雲が物悲しくたなびいていた。