源氏、三歳。袴着 。

夏、桐壺更衣、重態。輦 の宣旨を賜って内裏を退出。死去。

源氏、母の服喪によって内裏を退出。

更衣、愛宕 において葬送され、三位を贈られる。

夏、桐壺更衣、重態。

源氏、母の服喪によって内裏を退出。

更衣、

はかなくその頃も過ぎ、後の法要などにも主上は懇ろに人を訪れさせる。程を経るままに、せん方なく、悲しく思われて、お方々 への添い寝なども絶えてなさらず、ただ涙にぬれて明かし暮らしておいでになるので、それを拝見する人さえ湿りがちな秋である。

「亡き後までも人の心を晴らすまいとするか。あの女の覚えのめでたさは」

と、弘徽殿の女御などは、なお許すことなくおっしゃった。その一の宮を御覧になるにも弟宮の恋しさのみを主上はお思い出しになって、親しい女房、乳母などを遣わしては様子をお聞きになる。野分 らしい風が立ってにわかに肌寒い夕暮れの折、常よりもお思い出しになることが多くて、靫負 の命婦という者を遣わす。夕月夜の面白い折にいで立たせてそのまま物を思うておいでになる。こんな折は遊びなどをさせたものだけれど、楽器をかき鳴らすその音は殊に心を打ち、仮初めに口に出す言葉も人には異なっていた気配、姿が、幻影となりじっ と我が身に添うているように思われて、それでもなお

闇のうつつ

(闇の中の実体)

には劣っていたのである。

「亡き後までも人の心を晴らすまいとするか。あの女の覚えのめでたさは」

と、弘徽殿の女御などは、なお許すことなくおっしゃった。その一の宮を御覧になるにも弟宮の恋しさのみを主上はお思い出しになって、親しい女房、乳母などを遣わしては様子をお聞きになる。

闇のうつつ

(闇の中の実体)

には劣っていたのである。

命婦があちらに参着して門から車を引き入れるとすぐ、気配は物悲しくなる。やもめ暮らしではあったけれど娘一人を大切にするために、とかく繕うて見苦しくないほどに過ごしておいでになったのが、心は乱れ、目はくらみ、伏して沈んでおいでになる内に草も高くなり、野分でますます荒れた心地がして、月影ばかりが、茂みにも妨げられずに差し入ってくるのである。表座敷の前に命婦を降ろしても母君は、とみに物を言うこともおできにならず、

「今までこの世にとどまっておりますのが本当につらいことですのに、このように主上のお使いが、蓬 の生い茂るこの地の露を分け入っておいでになるにつけても、本当に恥ずかしゅうございます」

と言って、誠に耐えられそうにないというふうにお泣きになる。

「参ってみますとますます気の毒で心も尽きるようでしたと、典侍 が奏しておりましたけれども、私のように悟りの鈍い者でも誠に忍び難うございます」

と命婦は言って、やや心を静めてから仰せの言葉をお伝え申し上げる……

「『しばしは夢かとのみ思われたのに次第に落ち着いてゆくにも、それだけに覚める手立てもなく耐え難いのは、どうすべきことでしょうか』と、そう問い合わせるべき人すらおりませんが、それを忍んでもこちらへは来てくださいませんか。皇子が、至って心もとなく湿りがちな中で過ごしておいでになるのも、気の毒に思われますので、早くおいでください」

などと、はっきりと言いもやらず、むせび泣きつつ、かつ「心弱くも見られるであろう」と人目をはばからぬでもない御様子のお気の毒さに、すっかり承ることもないまま退出してきてしまったのです……

と言って主上の文を奉る。母君は

「涙で目も見えませんので、この恐れ多い仰せの言葉を光にして」

と言って御覧になる。

程を経れば少し紛れることもあろうかと、それを待っていて過ごす月日のたつに従ってもますます忍び難いのは、どうしようもないことでございます。あの子を、どうしているかと思いやりつつも、もろともに育むのでもないこの心もとなさよ。こうなってしまった以上は、なおも私を故人の形見になぞらえてこちらへおいでください。

などと細やかに書いてある。

宮城野の露吹き結ぶ風の音に

小萩 がもとを思ひこそやれ

(宮城野に吹けば露が結び、宮の内には涙の生じるこの風の音に、小さな萩のようなあの子のありかを思いやるのです)

とあったけれども、母君はすっかり御覧にもなれず……

「この命の長さが、至って情けないものと思い知られますけれども、

松の思はむ

(あの高砂の松もどう思うか)

ということをすら、恥ずかしく思っておりますので、内裏に通いますことは、本当になおさら、はばかられることも多うございます。恐れ多い仰せの言葉を度々 承りながら、私には思い立つこともできそうにございません。皇子は、どうしてお悟りになったか、早く参上したくて気をもんでいるようにお見えになりますので、それもそのはずでいとおしく拝見しております」などと、内々 にこう思うております事情を奏してください。はばかるべき身でございますので、皇子がここにおいでになるのは縁起でもなくかたじけないことでございます……

とおっしゃる。皇子は眠っておいでになった。命婦は

「皇子にお目に掛かって、御様子を詳しく奏したくもありますけれども、お待たせしているでしょうに夜が更けてしまいそうですので」

と言って急ぐ。母君は

「目はくらみ心は迷う子故の闇の、耐え難いその片端だけでもせめて晴れるようにとばかり、申し上げたいこともございますので、次は私 に心のどかにお越しください。年来、うれしく栄えあるついでにお立ち寄りくださいましたものを、このような御案内でお目に掛かるとは、返す返す思うに任せぬ命でございますね。生まれた時より心積もりのあった娘で、亡くなった大納言は、臨終を迎えるまでもただ『娘には宮仕えの本意を必ず遂げさせてやりなさい。自分がいなくなったからと言って、口惜しくも気落ちしないように』と返す返すいさめておかれましたので、しっかりと後ろ盾になって心に掛けてくれる人もない交わりはかえって良くないことになりそうだとは思いながら、ただその遺言をたがえまいとばかりにいで立たせましたけれども、身に余るまでのお慈しみがよろずにかたじけなくて、人並みにも扱われない恥を隠しつつ交じわっていたようですのに、人のそねみは、深く積もり、煩いはますます多くなりまして、非道にもついにこんなことになってしまいましたので、恐れ多いお慈しみが、かえってむごく思われるのでございます。これも、どうしようもない子故の闇でございます」

と言いもやらずむせび泣いておいでになる内に夜も更けてしまう……

主上もそうお思いですよ。

「我ながらひたむきに、人目を驚かすばかりにあの方のことが心に掛かったのは、長くない契りだったからなのであろうと、こうなってしまった以上はむごく思われるのです。決していささかも、人の心を損なうつもりはなかったのに、ただあの方の故にあまた、負うつもりもない人の恨みを負った果ての果ては、このように捨てられて、心を収める手立てもないので、ますます人目に悪くかたくなになり果てておりますのも、いかなる前世か知りたいものでございます」

と繰り返しては嘆きに沈んでおゆきになるばかりでございます……

と命婦は語って尽きることなく、泣く泣く

「夜もいたく更けてしまいますので。こよいの内にお返事を奏した方がようございますから」

と急いでゆく。月は入り方である。空が、清く澄み渡っているところへ、風がいたく涼しくなって、草むらの虫の声々 は涙を催すようであり、そんなことからも、辺りの草から遠くへは、本当に離れてはゆきにくい。

鈴虫の 声の限りを尽くしても

長き夜明 かず降 る涙かな

(鈴虫のように声の限りを尽くしても、長い夜は明けず、飽きることもなく、鈴を振るでもなく涙は降るのです)

と言う命婦は車に乗ってしまうこともできない。母君は

「 いとどしく 虫の音しげき浅茅生 に

露置き添ふる雲の上人

(茅萱 のまばらに生えているこの原に、ただでさえ虫はうるさく鳴き、私は泣いておりますのに、禁中の人までが涙の露を添えて置くのですね)

かこち言をも申し上げてしまいそうで」

と人に言わせる。美しい贈り物などのあるべき折でもないので、ただ娘の形見にということで、こんな用もあろうかと残しておおきになった御装束を一そろい、それにみぐし上げの調度のごときをお添えになる。若い女房たちは、悲しいことは言うに及ばず、内裏の辺りに朝夕に慣れ親しんでいてはこちらはいたく寂しく、主上の御様子などを思いだすので、早く参上してはどうかと勧め申し上げるけれども、「私のような忌み慎むべき者が添い奉るのも、本当に世のうわさがつらかろう。また、皇子を拝見せずにしばしもいるのは、本当に心に掛かること」と母君はお思いになって、さっぱりと皇子だけを参上させることもおできにならないのであった。

命婦は帰って、ああまだお休みでなかったのかと思いながら主上にお目に掛かる。御前の内庭が本当に面白い盛りなのを御覧になっているようにして、忍びやかに、心憎い女房だけを四、五人伺候させて、物語をさせておいでになったのである。

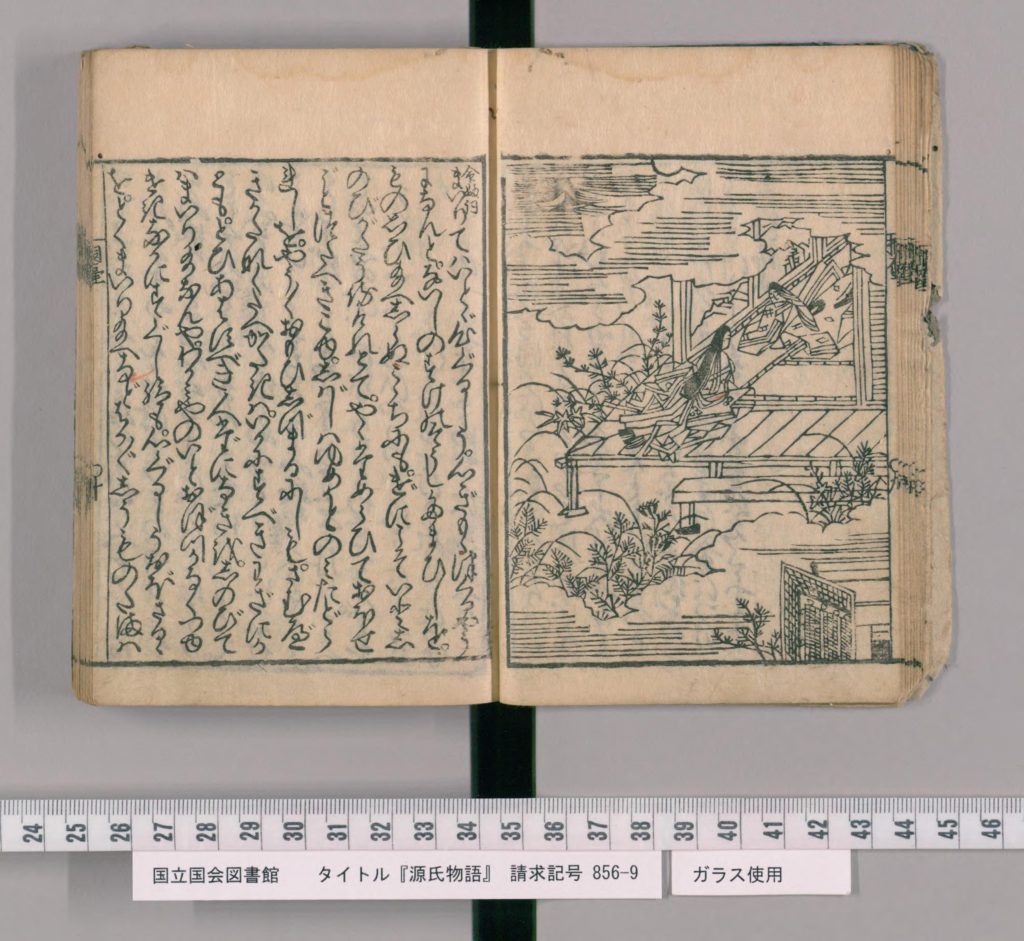

この頃明け暮れ御覧になる、長恨歌の屏風 は、宇多院の描かせたものであり、屏風歌は伊勢、貫之に詠ませたものである。主上は和歌をも、漢詩をも、ただこの長恨歌の筋を種にさせるのであった。

いたく細やかに様子を問われる。物悲しかったことを、忍びやかに奏する。母君の返書を御覧になれば、

いとも恐れ多い御文は、置き所もございません。このような仰せの言葉につけても、暗くなる病んだこの心地でございます。

荒き風防ぎし陰の枯れしより

小萩が上ぞ静心なき

(宮城野に吹くような荒い宮の内の風を、陰となり防いでいた娘の命が枯れてよりは、小さな萩のような皇子の身の上を思うこの心も、主上の心も静かではないのです)

などというように無作法なのを、心が収まらなかった折だと見てお許しになったことであろう。

あまり思うているようにも見られまいとしてお静めになるけれども、更に耐え忍ぶことがおできにならず、更衣と連れ添い始められた年月のことさえ、かき集め、よろずに思い続けられて、時の間も会わなければ心もとなかったのにこうしていても月日は経てしまったことよと驚かれる。

「亡き大納言の遺言を過たず、宮仕えの本意が深かったそのかいもあるように、お礼をしようと思い続けていたのだが、言ってもかいがないことだ」

とおっしゃって本当に悲しく母君のことをお思いやりになる。

「それでもおのずから、皇子が御成長になりなどすれば、相応のついでもきっとありましょう。命長かれと思うて念じるがよいのですよ」

などとおっしゃる。

「今までこの世にとどまっておりますのが本当につらいことですのに、このように主上のお使いが、

と言って、誠に耐えられそうにないというふうにお泣きになる。

「参ってみますとますます気の毒で心も尽きるようでしたと、

と命婦は言って、やや心を静めてから仰せの言葉をお伝え申し上げる……

「『しばしは夢かとのみ思われたのに次第に落ち着いてゆくにも、それだけに覚める手立てもなく耐え難いのは、どうすべきことでしょうか』と、そう問い合わせるべき人すらおりませんが、それを忍んでもこちらへは来てくださいませんか。皇子が、至って心もとなく湿りがちな中で過ごしておいでになるのも、気の毒に思われますので、早くおいでください」

などと、はっきりと言いもやらず、むせび泣きつつ、かつ「心弱くも見られるであろう」と人目をはばからぬでもない御様子のお気の毒さに、すっかり承ることもないまま退出してきてしまったのです……

と言って主上の文を奉る。母君は

「涙で目も見えませんので、この恐れ多い仰せの言葉を光にして」

と言って御覧になる。

程を経れば少し紛れることもあろうかと、それを待っていて過ごす月日のたつに従ってもますます忍び難いのは、どうしようもないことでございます。あの子を、どうしているかと思いやりつつも、もろともに育むのでもないこの心もとなさよ。こうなってしまった以上は、なおも私を故人の形見になぞらえてこちらへおいでください。

などと細やかに書いてある。

宮城野の露吹き結ぶ風の音に

小

(宮城野に吹けば露が結び、宮の内には涙の生じるこの風の音に、小さな萩のようなあの子のありかを思いやるのです)

とあったけれども、母君はすっかり御覧にもなれず……

「この命の長さが、至って情けないものと思い知られますけれども、

松の思はむ

(あの高砂の松もどう思うか)

ということをすら、恥ずかしく思っておりますので、内裏に通いますことは、本当になおさら、はばかられることも多うございます。恐れ多い仰せの言葉を

とおっしゃる。皇子は眠っておいでになった。命婦は

「皇子にお目に掛かって、御様子を詳しく奏したくもありますけれども、お待たせしているでしょうに夜が更けてしまいそうですので」

と言って急ぐ。母君は

「目はくらみ心は迷う子故の闇の、耐え難いその片端だけでもせめて晴れるようにとばかり、申し上げたいこともございますので、次は

と言いもやらずむせび泣いておいでになる内に夜も更けてしまう……

主上もそうお思いですよ。

「我ながらひたむきに、人目を驚かすばかりにあの方のことが心に掛かったのは、長くない契りだったからなのであろうと、こうなってしまった以上はむごく思われるのです。決していささかも、人の心を損なうつもりはなかったのに、ただあの方の故にあまた、負うつもりもない人の恨みを負った果ての果ては、このように捨てられて、心を収める手立てもないので、ますます人目に悪くかたくなになり果てておりますのも、いかなる前世か知りたいものでございます」

と繰り返しては嘆きに沈んでおゆきになるばかりでございます

と命婦は語って尽きることなく、泣く泣く

「夜もいたく更けてしまいますので。こよいの内にお返事を奏した方がようございますから」

と急いでゆく。月は入り方である。空が、清く澄み渡っているところへ、風がいたく涼しくなって、草むらの虫の

鈴虫の

長き夜

(鈴虫のように声の限りを尽くしても、長い夜は明けず、飽きることもなく、鈴を振るでもなく涙は降るのです)

と言う命婦は車に乗ってしまうこともできない。母君は

「 いとどしく

露置き添ふる雲の上人

(

かこち言をも申し上げてしまいそうで」

と人に言わせる。美しい贈り物などのあるべき折でもないので、ただ娘の形見にということで、こんな用もあろうかと残しておおきになった御装束を一そろい、それにみぐし上げの調度のごときをお添えになる。若い女房たちは、悲しいことは言うに及ばず、内裏の辺りに朝夕に慣れ親しんでいてはこちらはいたく寂しく、主上の御様子などを思いだすので、早く参上してはどうかと勧め申し上げるけれども、「私のような忌み慎むべき者が添い奉るのも、本当に世のうわさがつらかろう。また、皇子を拝見せずにしばしもいるのは、本当に心に掛かること」と母君はお思いになって、さっぱりと皇子だけを参上させることもおできにならないのであった。

命婦は帰って、ああまだお休みでなかったのかと思いながら主上にお目に掛かる。御前の内庭が本当に面白い盛りなのを御覧になっているようにして、忍びやかに、心憎い女房だけを四、五人伺候させて、物語をさせておいでになったのである。

この頃明け暮れ御覧になる、長恨歌の

いたく細やかに様子を問われる。物悲しかったことを、忍びやかに奏する。母君の返書を御覧になれば、

いとも恐れ多い御文は、置き所もございません。このような仰せの言葉につけても、暗くなる病んだこの心地でございます。

荒き風防ぎし陰の枯れしより

小萩が上ぞ静心なき

(宮城野に吹くような荒い宮の内の風を、陰となり防いでいた娘の命が枯れてよりは、小さな萩のような皇子の身の上を思うこの心も、主上の心も静かではないのです)

などというように無作法なのを、心が収まらなかった折だと見てお許しになったことであろう。

あまり思うているようにも見られまいとしてお静めになるけれども、更に耐え忍ぶことがおできにならず、更衣と連れ添い始められた年月のことさえ、かき集め、よろずに思い続けられて、時の間も会わなければ心もとなかったのにこうしていても月日は経てしまったことよと驚かれる。

「亡き大納言の遺言を過たず、宮仕えの本意が深かったそのかいもあるように、お礼をしようと思い続けていたのだが、言ってもかいがないことだ」

とおっしゃって本当に悲しく母君のことをお思いやりになる。

「それでもおのずから、皇子が御成長になりなどすれば、相応のついでもきっとありましょう。命長かれと思うて念じるがよいのですよ」

などとおっしゃる。