朱雀院への行幸。その夜、舞の賞に源氏を正三位に、頭中将を正四位下に叙す。

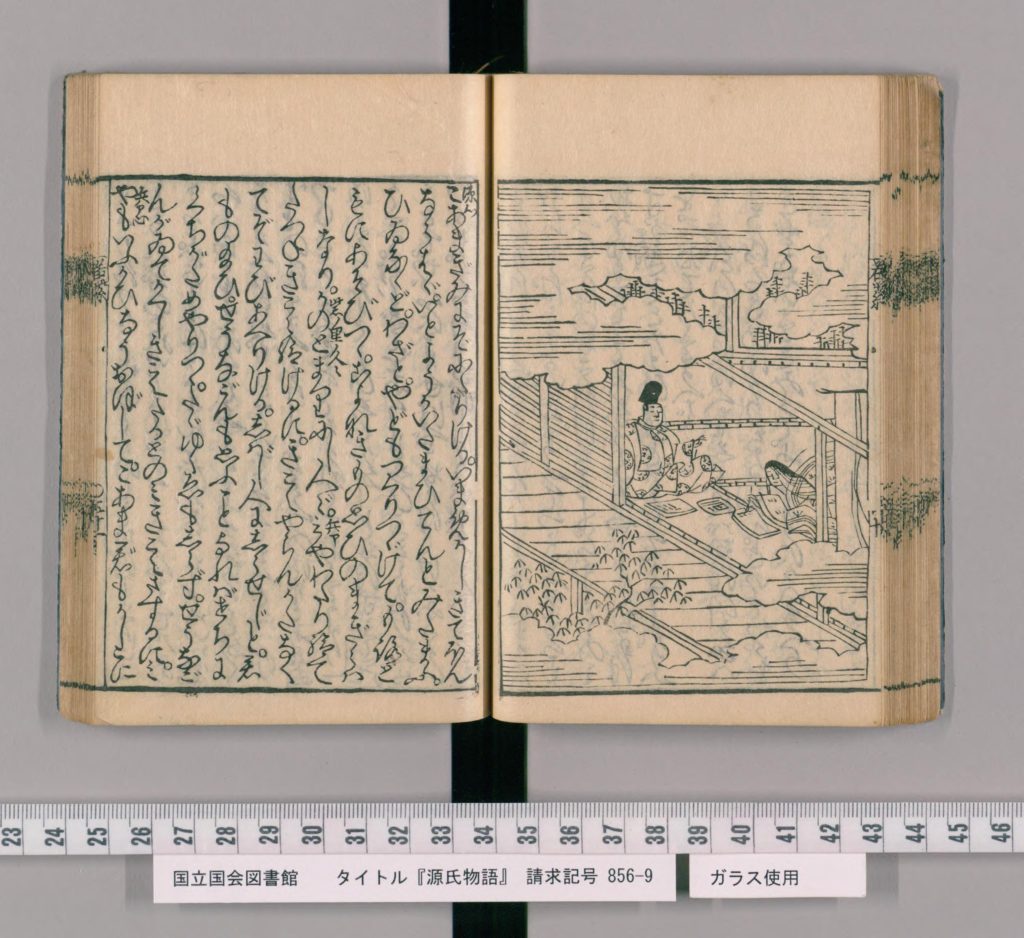

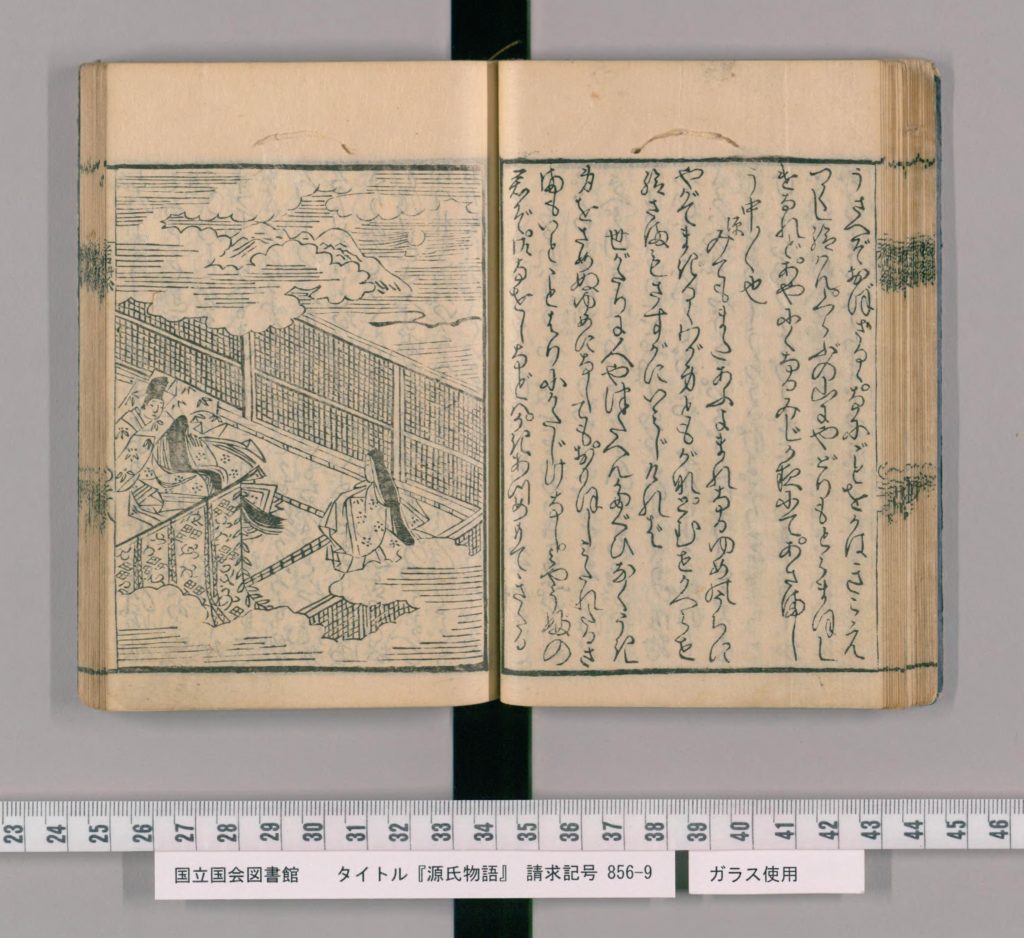

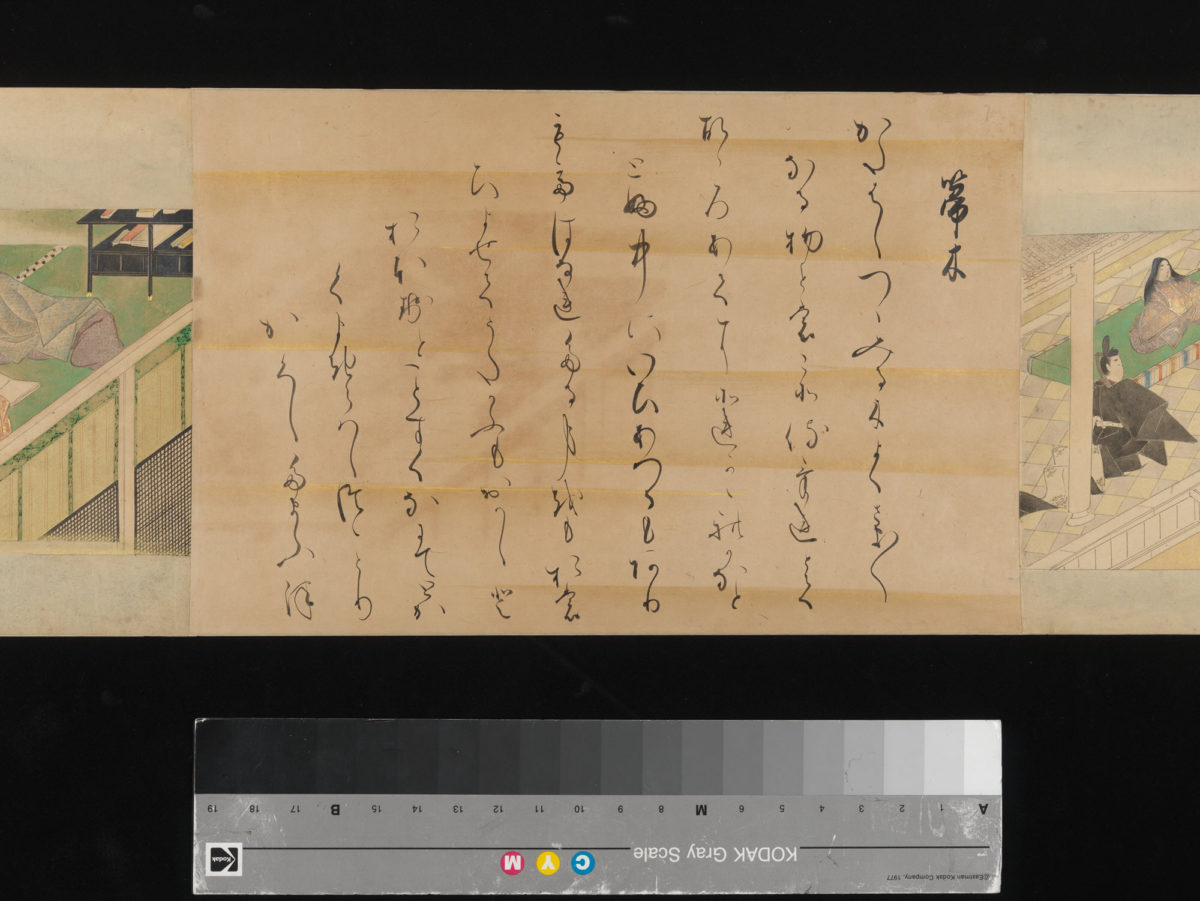

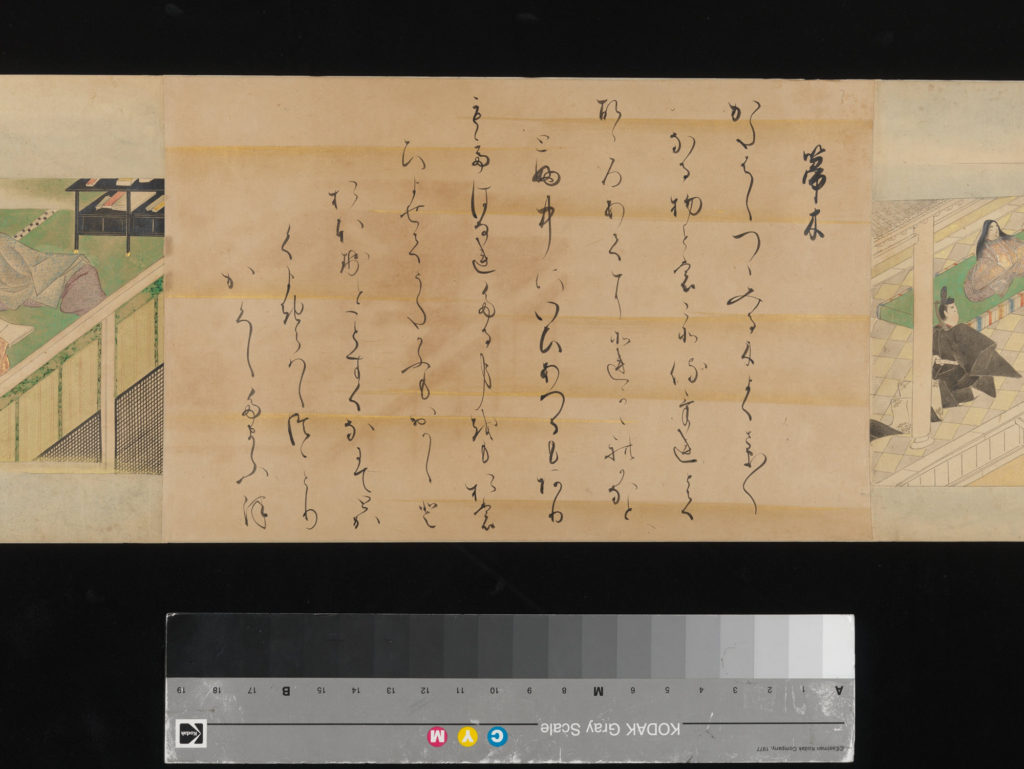

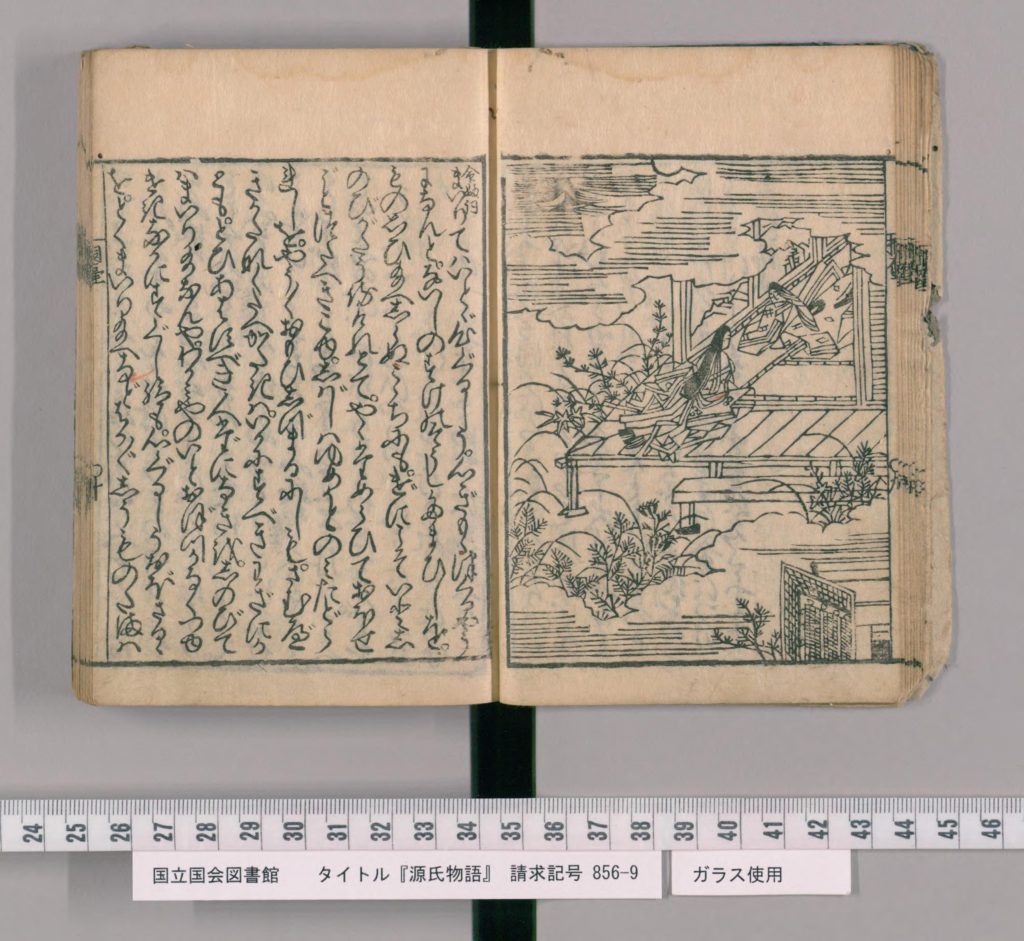

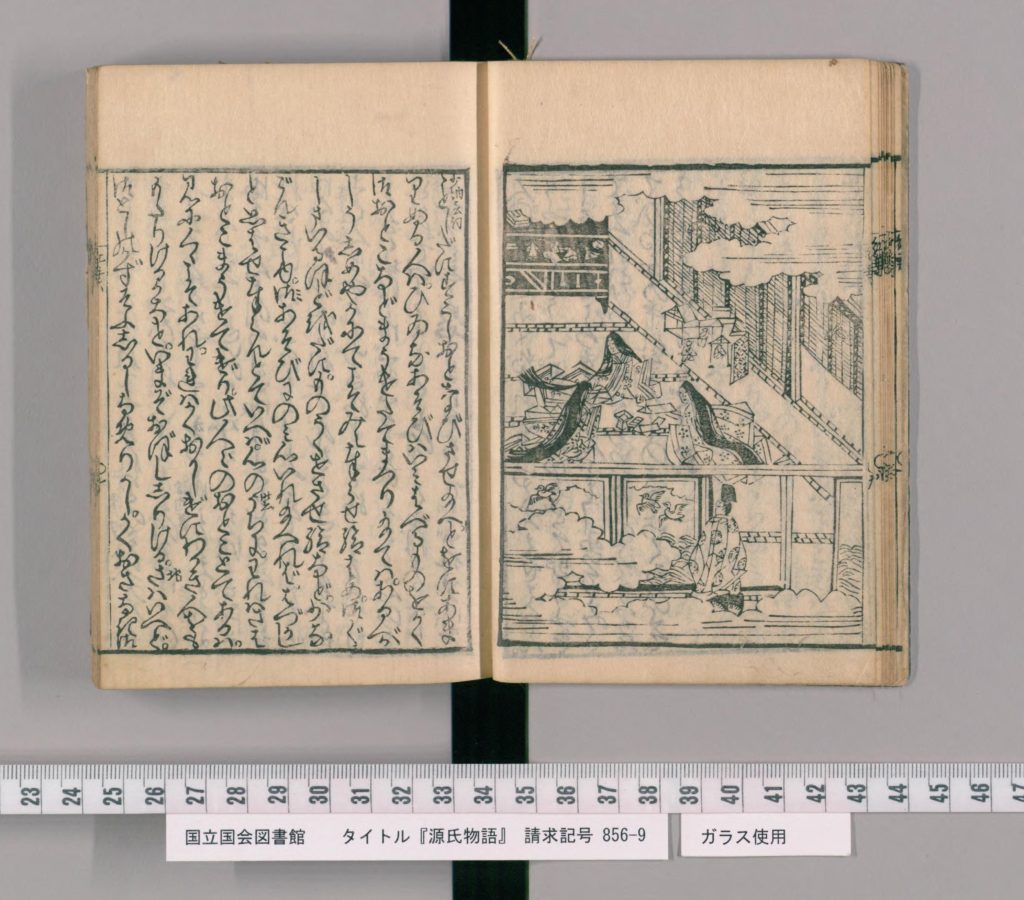

源氏、藤壺のいる三条宮において兵部卿宮に対面。

十二月末、紫上、尼君の忌明け。

源氏、十九歳。正月一日、朝拝に参る。

紫上、雛遊び。

源氏、藤壺のいる三条宮において兵部卿宮に対面。

十二月末、紫上、尼君の忌明け。

源氏、十九歳。正月一日、朝拝に参る。

紫上、雛遊び。

年始の礼といっても、あちこちへもお回りにならず、内裏、東宮、一院へばかり、そのほかは、藤壺の御実家の三条の宮に源氏は参上したのである。

「今日はまた格別にお見えになりますね」

「年のたけるままに、はばかられるほどにまでおなりになりましたこと」

と人々がめで申し上げるのを藤壺の宮は、几帳の隙よりちょっと御覧になるにつけても、物をお思いになることしきりであった。お産が、師走を過ぎてしまったのも心もとないけれど、それでも今月にはと三条の宮の人もお待ち申し上げ、内裏でもその御用意をなさる。何事もないまま時がたってしまう。物の怪のためかと世の人が申し上げ騒ぐのも宮には、至って悩ましく、このことにより我が身はむなしくなってしまおうことよとお悲しみになって、いたくお苦しみになる。中将の君は、ますますそれと思い当たるままに、修法などをそれとなくところどころでおさせになる。世の中の定めなさにつけても、こうはかない仲のまま終わってしまうのであろうかと、取り集めてお嘆きになるけれども、如月十余日という折に男の子がお生まれになったので、主上も三条の宮の人も漏れなくお喜びになる。

命長くも生き延びたものよとお思いになるのは情けないけれど、「弘徽殿などが呪わしげに言っておいでになると聞いたが、もし私がむなしくなったと聞いて、それ見たことかと思われることになったら人笑わせであろう」とお思いになり、奮い立って少しずつ快くおなりになったのである。

「今日はまた格別にお見えになりますね」

「年のたけるままに、はばかられるほどにまでおなりになりましたこと」

と人々がめで申し上げるのを藤壺の宮は、几帳の隙よりちょっと御覧になるにつけても、物をお思いになることしきりであった。お産が、師走を過ぎてしまったのも心もとないけれど、それでも今月にはと三条の宮の人もお待ち申し上げ、内裏でもその御用意をなさる。何事もないまま時がたってしまう。物の怪のためかと世の人が申し上げ騒ぐのも宮には、至って悩ましく、このことにより我が身はむなしくなってしまおうことよとお悲しみになって、いたくお苦しみになる。中将の君は、ますますそれと思い当たるままに、修法などをそれとなくところどころでおさせになる。世の中の定めなさにつけても、こうはかない仲のまま終わってしまうのであろうかと、取り集めてお嘆きになるけれども、如月十余日という折に男の子がお生まれになったので、主上も三条の宮の人も漏れなくお喜びになる。

命長くも生き延びたものよとお思いになるのは情けないけれど、「弘徽殿などが呪わしげに言っておいでになると聞いたが、もし私がむなしくなったと聞いて、それ見たことかと思われることになったら人笑わせであろう」とお思いになり、奮い立って少しずつ快くおなりになったのである。